截自电影《星球大战》《银翼杀手》《黑客帝国》《降临》《2001:太空漫游》

按:科幻现已成为一种全球性文化。你可能早在无数经典科幻作品中见过太空任务、机器人起义、地外生命……过去,科幻只是一小撮爱好者的狂欢,到1977年电影《星球大战》上映,这一“想象另一种可能”的文学类型才真正开始流行。不少科幻简史都曾尝试定义、总结科幻这个广受喜爱的领域,而《科幻界漫游指南》的“最大成就在于反映这一文学类型的多元化”。阅读这部体量轻巧,以时间为线、作品为轴的科幻史,你或许能够搞明白世界范围内的各个科幻流派,也可以在科幻这座庞大历史迷宫的某部作品中漫游,探索它所映射的人类的过去、现在与未来。

▼

倘若诗人是文学界未获公认的立法者,科幻作家便是文学界的宫廷小丑……我们可以随意耍弄那些天马行空的点子,因为我们是搞庸俗读物出身的……极少有人觉得有必要把我们当回事,而我们的想法却渗透了文化,仿佛无形的气泡咕嘟翻腾,好比背景辐射无处不在。

——布鲁斯·斯特林

相比浩荡长河中的其他类型,科幻跃入大众视野不过百年,但却作为一种关于未来可能性的哲学影响着人类文明。一门成熟的类型必然有正史、野史、小史,同样,科幻的历史也需要被梳理归纳,反复咀嚼以形成纯酿。21世纪的第二个十年,科幻终于从寓言故事、地摊文学和儿童读物里挣脱,在主流视野中大放异彩。面向不同人群的科幻史雨后春笋般出现,正是科幻步入“成年”后开始回望自身的表现。

史,是对话语权的争夺。谁是无法撼动的路标?谁理应被重视却埋没于历史烟尘?科幻的定义权也一直被学者们争夺。从布莱恩·奥尔迪斯的“学院派”到把聚光灯归还给科幻迷的詹姆斯·冈恩,市面上的科幻史各有特色。

詹姆斯·冈恩的科幻史,宽容、全面、客观而公正。

他的《科幻之路》是美国大学科幻课程的指定教材,卷帙浩繁,充满大段文摘,通过对具体科幻(短篇)小说的展示和分析勾勒科幻历史。冈恩还著有一本《交错的世界》,可视作《科幻之路》的精简版,学术上的探讨不深,却敏锐捕捉到了科幻的精神本源:科技之美。冈恩的视野极其宽广。他在科幻创作者之外强调科幻迷的价值,站在文明的高度上宏观看待科幻在人类社会中的位置,观察科技发明和媒介变革对科幻的影响,强调科幻与时代的同步性,也讲述科幻的局限性。

詹姆斯·冈恩《科幻之路》原版一览。图片来源:sfadb.com

布莱恩·奥尔迪斯的科幻史,是典型的“学院派”。

他的《亿万年大狂欢》被视为科幻文学史研究的重要著作,侧重文学批评,挖掘科幻小说被忽视的文学价值。然而,许多人指出了奥尔迪斯的偏颇与傲慢。克拉克头号粉丝刘慈欣就认为他“是个典型的文青,纯粹从文学角度研究科幻史,在长达六百多页的洋洋巨著中,像阿西莫夫和阿瑟·克拉克这样的现代科幻巨头在其中只占了寥寥十几页,且笔调极尽轻视与不屑”。《亿万年大狂欢》虽然资料丰富,体系完整,却忽略了科幻的技术魅力。

布莱恩·奥尔迪斯的《亿万年大狂欢》自1986年面世以来,已有多个版本。图片来源:amazon.com

此外,市面上还可以买到形形色色甚至离经叛道的科幻史,比如罗杰·拉克赫斯特的《科幻幻想》;马克·博尔德与谢里尔·文特的《劳特利奇建明科幻史》;亚当·罗伯茨的《科幻小说史》从宗教的角度来研究科幻文学的历史,认为科幻小说的出现和发展与基督教新教有重要关系;国内曾神奇地引进过一版苏联作家撰写的科幻文学史,重点是科幻小说反映的资本主义社会的衰落和腐朽。

秘境寻宝从来不止有一条路线。攻略科幻这座险峰,指南也不只一份。

读库出品的《科幻界漫游指南》的特点在于“漫游”。正如主编罗杰·拉克赫斯特在前言中的致歉:

这部科幻史恐怕无法涵盖所有无须质疑的经典作品和所有未受重视的小众杰作......本书的目标并非解开整道谜题,找到唯一正确的道路,只是渴望记录下这座历史迷宫中的一些重要路线,以此展现科幻这一无与伦比、千变万化的体裁。

首先,本书着重对多元化进行了记录与观察。

“这本书最大的成就在于反应这一文学类型的多元化”,编者将这种多样性比喻为博尔赫斯笔下小径分叉的花园,“明确地转向探讨科幻的松散性与即兴表现”。

其次,这种强烈的意图,恰好回到了科幻的原点:科幻,是一种关于更多可能性的思考,跳出自恋与封闭,用更广阔的视角回望自身。这是科幻诞生之初的精神。

这本书,可能是你手中最不沉湎于自我狂欢的科幻史之一。

小径分叉的花园

有人认为,科幻的“奥德赛”始于古希腊神话,不过在本书中,我们的旅程从17、18世纪开始。

科学尚未破土的时代,幻想最为疯狂。17世纪初,现代天文学和物理学的萌芽孕育了大批模仿早期欧洲探险家旅行日志的小说。这些小说上天入地,在星间和地底穿梭,泛舟火星运河,深入远古和未来,在异世界会见奇特生命,向当时最伟大的科学家哥白尼、伽利略与牛顿致敬。

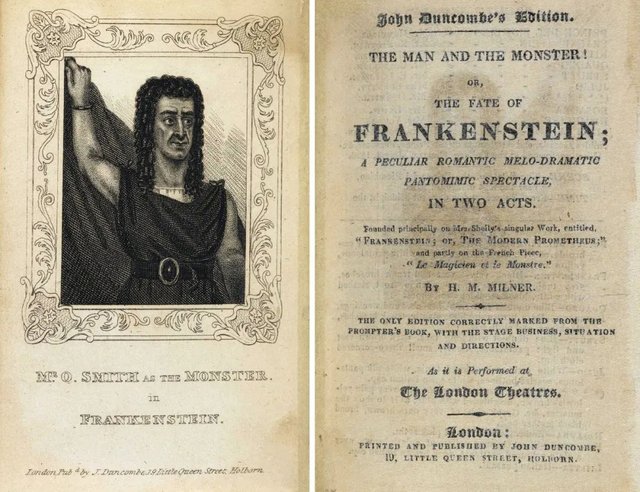

17~19世纪的早期科幻体现了工业革命带来的两种思潮:一种是实证主义,认为物理世界由客观规律支配,一种是浪漫主义,认为物质不能凌驾于精神之上。两种思潮导致科学在作家笔下被置于天平的两端,一端是凡尔纳笔下充满英雄主义色彩的科学家、工程师、冒险家,如八十天环游地球的斐利亚·福格,一端是玛丽·雪莱笔下的弗兰肯斯坦,描绘科技失控的恐惧,成为“疯狂科学家”的形象原型。

由弗兰肯斯坦男爵创造的无名怪物,出自 1852 年的情节剧《人与怪物,或弗兰肯斯坦的命运》,由亨利·M. 米尔纳编剧,改编自玛丽·雪莱的小说,右为书名页。图片来源:bl.uk

为这一时期翻页的作家是H. G. 威尔斯,他改变了科学在小说中的角色,不像凡尔纳和雪莱那样严格遵守已知的科学规律,而是跃入更加大胆的“假如”(what if)领域,把焦点从科学合理性转移到社会、政治和心理结果上。从此,科幻进入了新的认知和美学领域,焦点不仅是“传授科学知识”,还在于理性与想象的精彩结合。

19世纪末,早期科幻不仅在内容上反应科学进步,还在受众上打开了新的市场。本书第二章追溯了这一进程:科幻的商业化时代是如何到来的。

第二次工业革命中,印刷技术降低了阅读成本,廉价报刊大量涌现,旨在为广大劳动人群和下层中产阶级提供轻阅读。柯南·道尔和H. G. 威尔斯便是这一时期报纸专栏的名人,他们“往往写作刺激轻率的散文,抛弃古典的修辞结构,改为更通俗的风格”。科幻小说和间谍小说、侦探小说、神秘小说、恐怖小说等一道,以“大众通俗文学”的面貌走入千家万户。

第二次工业革命时期的报刊名人柯南·道尔(1859-1930)和H. G. 威尔斯(1866-1946)。图片来源:britannica.com, npg.org.uk

罗杰·拉克赫斯特敏锐地指出,百年后威廉·吉布森口中的“未来已来,但分布不均”已经在此时萌芽。随着欧洲人在外海扩张殖民地,凡尔纳被带到亚洲、拉美,尽管此时这些地区尚未被电灯照亮。科幻,开始在新大陆上积蓄能量。

第三章从这里接棒,将视野转向被主流科幻史忽略的地域,梳理了这一时期新女性、新黑人乌托邦和俄国乌托邦科幻留下的文化遗产。

20世纪初,一战的战火同样改变了世界科幻的格局。科幻从欧洲转移到美国,古早的科学推想、科学传奇和冒险小说减少了,取而代之的是今天我们通常读到的、集娱乐性、通俗性、奇观性与科学性于一身的现代科幻作品。以雨果·根斯巴克的《惊奇故事》杂志为发端,科幻的黄金时代拉开了序幕!

《惊奇故事》创刊首年的其中3期封面,左一为1926年4月创刊号,封面留有雨果签名。图片来源:amazon.com

黄金时代也被称为纸浆科幻时代,纸浆杂志是比19世纪平装畅销书和大众报刊更为亲民的存在,通常以粗糙廉价的纸浆印成,封面艳丽浮夸,主题多是行星传奇和太空歌剧,相当于美国百姓的《飞碟探索》与《奥秘》。

黄金时代也是短篇为王,杂志编辑一统作品格调的时代。1937年,坎贝尔接替根斯巴克成为《惊奇故事》的主编,延续根斯巴克的主张,对科幻进行了“规范”。他招募一大批有名望的作家,包括阿西莫夫、海因莱茵、斯特金、沃格特等,令他们遵循一致的范式,书写注重科学合理性、世界观设定一致、文风平易近人的小说,在二战期间成为一种标杆。这批科幻杂志聚集了最早的科幻迷。他们三五成群,组成同好小组,以报刊亭、咖啡馆为据点进行交流,成为后来科幻展会、同人文化和科幻/奇幻粉丝文化的雏形。

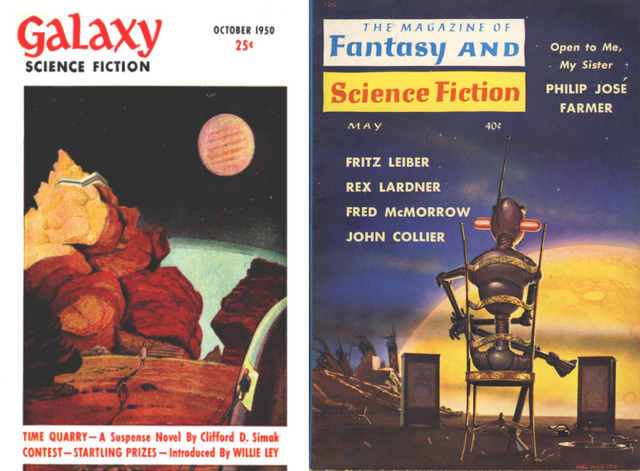

渐渐地,纸浆杂质的弊端开始显现:口味日渐单一,读者群固定且封闭。一批新编辑、新杂志将科幻推向新的方向,其中之一就是《银河》和《F&SF》。它们调性更柔和雅致,优先考虑作品的文学性,与“刺激艳俗”的纸浆杂志划清界限,声称“您永远不会在本刊中看到把边疆探险移植到外太空的故事”。

左为1950年出版的《银河》创刊号,右为《F&SF》1960年5月刊。图片来源:amazon.com, parigibooks.com

60年代,席卷世界的新浪潮到来了。这是很多旧东西被终结、消亡、解构的时代,包括经历了二十年短暂辉煌的杂志文化,及其代表的科幻口味。平装书和精装书蓬勃发展,取代了杂志,科幻作家可以规划结构完整、篇幅宏大的小说,作者的名字也开始比杂志和编辑的名字更响。“品牌化的运作方式”使很多天才脱颖而出,既作为代表性的科幻作家出书赚钱,又受到主流文坛的认可,“这是纸浆杂质时代无法想象的”。

行至此处,科幻面临着其历史上最著名的一次分野——纸浆杂志时代代表性的“硬核科幻”与新浪潮时代代表性的“社会科幻”,前者遵循科学理性,崇尚技术美感,后者关注伦理、哲学和社会变革。

此时,“科幻圈出现了一道似乎不可逾越的严重代沟”,新作者和粉丝在新浪潮运动中期待科幻摘掉边缘化标签,跻身主流文学,老派狂热分子则视纸浆杂质为正统,硬、软之争愈演愈烈,“互相不理解对方的世界观”。不过,这样的争论实属毫无必要,就如同今天学界不再把科幻划为软、硬。

在第四、第五章中,两位作者都无意于把科幻分为“低级”“硬核”的纸浆杂质和“成熟”“高级”的文摘杂志与平装书,而是像冈恩那样一视同仁(显然这一努力是有效的,今天许多读者会把硬核科幻视为正统)。

纸浆杂志与新浪潮交接的三四十年间,科幻的苍穹星光熠熠,孕育了今天最受欢迎的科幻大师们。雷·布拉德伯里是无出其右的科幻诗人,迪克不断被好莱坞搬上大银幕,新浪潮的旗手巴拉德被《爱、死亡和机器人》改编,黄金时代三巨头长居畅销书榜首......他们不分彼此,在对方的领域都有涉猎,共同组成了这片闪烁天空,证明科幻可以具有多重属性,既放眼星空,也关注内心。争论退去之时,科幻已经“成为一种超越类型的世界性推想小说”。科幻的文学地位和商业境遇彻底改善。1977年《星球大战》上映,在影视领域,科幻终于像文学那样从B级进入A级市场。《沙丘》畅销,成为首个获得巨大商业成功的科幻小说。

2021年,科幻小说《沙丘》被搬上电影荧幕,图为主角保罗·厄崔迪与母亲杰西卡夫人在躲避巨型生物沙虫。截自电影《沙丘》

80年代,计算机技术渐入辉煌。赛博朋克宗师之一布鲁斯·斯特林在为威廉·吉布森《全息玫瑰碎片》撰写的序言中,毫不客气地将此前的科幻视为“死气沉沉”的昏睡,充满老掉牙的“末日幻想、剑与魔法和太空歌剧”,避免与现实性的未来纠缠。而“吉布森与诸多极具创造力和野心的新锐作家一起,将科幻文类从沉睡中唤醒”,来到现代思潮的明媚阳光下,开始书写一个与通信网络、生物技术、信息爆炸和现代流行文化伴生的、更加可信的未来。

在第七、第八章,时间终于来到我们熟悉的千禧年。经过战后五十年的漫长跋涉,科幻拥有了正式名称“science fiction”(由根斯巴克在1926年确立)、学术地位(被主流文坛认可、成为专门的类型)、光明的前途(既挣钱也流行)和丰富的可能性(既注重科幻,也注重文学,既放眼星空也回望内心)。

好莱坞大片和日漫的黄金时代到来,使得在文学领域一度被嫌弃“幼稚”的太空歌剧重获口碑。随着信息技术发展,赛博朋克将科幻的趣味从太空旅行拉入虚拟世界,很快,赛博朋克成了一部分年轻人对科幻的全部印象。试管婴儿、克隆羊和基因疗法促使科幻对生物学的关注变多,迈克尔·克莱顿的《侏罗纪公园》被斯皮尔伯格拍成电影。

电影《侏罗纪公园》中的经典场景。

2001年之后,“回望”和反思因为时间过短而变得不那么容易。作者艰难地总结了科幻在当代的几种新范式:

第一,科幻成了“我们这个时代的现实主义”,气候科幻、人类世科幻、新浪漫主义、灾变小说、奇点理论、财经科幻......这些新主题捕捉到了时代气质,比如特德·姜、巴奇加卢皮、范德米尔。“这些故事都是关于创新、韧性和适应性的”,不是典型的科幻也不是典型的奇幻。

第二,传统的星际探索、时间旅行、人工智能魅力未减。同时,非洲未来主义、拉美未来主义、技术东方主义、后殖民主义和原住民未来主义为题的作品开始发力。

第三,ACG展示了统领性的力量,科幻视觉产品令文字望尘莫及。

这三个特点明确昭示,科幻成熟,变成产业,进行类型、受众细分。

至此,八篇文章基本为我们厘清了科幻史。相比划分界限、给出定义,本书侧重于描写边界的模糊和不确定性,呈现书与书、作家与作家、流派与流派的“联结”。

比如,很多科幻史经常忽略两次世界大战的十年。在这期间仍有着一批保留科学传奇色彩的小说,包括老舍的《猫城记》、“克苏鲁之父”H. P. 洛夫克拉夫特的怪谭小说。人们在这批作品里看到了科幻在社会预警方面的潜力,反战主题在科学传奇中要比在纸浆小说中更为突出。

再如,历史上许多著名的论战证明,给科幻强行定义或划界毫无意义。最早,怪谈小说、哥特小说、恐怖小说、推想小说、科学幻想和科学传奇都在一口大锅里,福尔摩斯探案故事跟时间机器小说登在同一本杂志上,克苏鲁神话跟克拉克、布拉德伯里也是同一本报刊的常客。结果到了60年代,人们硬要为科幻姓科还是幻争个高下,而他们争得越激烈,就越是促使科幻走向多元。

这些“联结”证明,我们不能用主题、叙事、媒介割裂科幻,规定哪一种更胜一筹,哪一种是正统或异类,“否则就会失去一些视角,无法完整观察到这一类型正在以什么样的方式关注什么样的内容”。

正如日本奇幻小说家森见登美彦所说,“世界上所有的书都暗中联系”,科幻也是一条潺潺水路交汇而成的大河。无论多么不同,都有共性。任何一种趋势,都并非永恒。这种看似毫无规律、毫无特征的流动性,恰是科幻的生命力所在。在这混沌中,只有“创造新世界”是科幻毋庸置疑的特权。它“超越教育价值”,将“冒险”“新世界构建”放在最突出的位置,不管作家们书写的是机器神话还是心灵哲学,它们采撷的,都是“想象另一种可能”的能力。

世界科幻的B面

漫游的乐趣不是走大路,而是发现人迹罕至的小径。到了21世纪,当科幻圈回顾经典,编纂正典,系统性地梳理科幻历史,人们突然意识到:到底是谁规定了正典?

二百多年来,科幻一直被西方定义。然而在仰望巨人的同时,也有无数人站在巨人的肩膀上成长起来,反哺它的发源地。本书虽未能完全呈现欧美之外的科幻全景,但仍然让我们瞥见了很多科幻史缺失的领域。

我有时把科幻定义为技术饱和社会的文学,但这意味着把科幻限制在先进的工业化背景之下。其实,发展不均衡的地方对现代性的体验可能更加尖锐,这些地区少了一些沉浸式体验,更多的是全球化进程中不同速度和时间性的参差对抗。

在这段话里,作者明确指出,科幻并非严格的工业化产物,现代化分布不均的地区更能被刺激。种子,在看不见的地方发芽了。

- 版图:亚洲科幻、非洲科幻、俄国科幻

19世纪,凡尔纳同时进入中国和日本。

在中国,科幻自晚清起步,最早译介凡尔纳的鲁迅为科幻的教育、科普意义而呐喊。历经战争与灾难,摆脱了“儿童文学”和“精神污染”的污名化标签,在这个一夜间从农业化跃入工业化、信息化的国度,中国科幻如“寂寞的伏兵”在荒原上蛰伏,终于在21世纪初进入国际视野,拥有了世界发行量最大的杂志《科幻世界》和首个以翻译获得世界科幻最高奖之一“雨果奖”的作品《三体》。《科幻世界》如坎贝尔的《惊奇故事》般聚集了大批科幻迷,《三体》以一己之力成为文化出海的先锋。“这是历史性的一刻”,《三体》译者刘宇昆在领奖台上说道,“在此之前从没有翻译作品赢得雨果奖......还有很多伟大的科幻和奇幻作品不是用英语写就,能够通过翻译欣赏这些作品,我们这个领域才会更加丰富多彩”。美国科幻向内之时,中国科幻却延续着黄金时代对星空的呼唤,以农耕文明为基底的美学和生存哲学向世界科幻吹去了新风。

《三体》英文版封面。图片来源:amazon

在日本,二战后,科幻在为大量教育断层、文化不高的受众提供的通俗读物——漫画中成长起来。一些学者认为,日本本土的科幻艺术起源于1951年手塚治虫的《铁臂阿童木》。手冢治虫、藤子·F·不二雄等第一批漫画大师受押川春浪影响,敏锐地捕捉到了科幻的奇观性与漫画这一媒介的天然契合。漫画里的日本科幻沿着与文学截然不同的路线发展了下去。矢野龙溪、押川春浪等早期科幻作家热衷于改写凡尔纳,后来,深受凡尔纳影响的藤本弘和庵野秀明,一个画出了闻名世界的蓝色“机器猫”,另一个在致敬《海底两万里》的《蓝宝石之谜》后,创作了现象级的《新世纪福音战士》。今天,少有日漫不含有幻想元素,传统意义上的科幻在日本则被称为“本格SF”,与幻想题材的漫画和轻小说分野。

在俄国,反法西斯科幻和乌托邦科幻在一战后出现。以扎米亚京、勃留索夫、波格丹诺夫为代表的作家们“催生出一种以英勇宇航员和工程师为主角的新型星际小说”。新浪潮早期的“社会科幻”同样席卷了彼时的苏联,代表作是叶夫列莫夫的《仙女座星云》和斯特鲁加茨基兄弟的《路边野餐》,他们往往不会过分在意科学的准确性,而是将科幻作为哲学推论、伦理和人类现状探索的试验场。从《陶威尔教授的头颅》到《路边野餐》再到“足以与《2001:太空漫游》抗衡”的《飞向太空》,苏俄科幻背负的不仅仅是星际探索,还有国族理想和美学追求,它们的影子直到今天还笼罩在我们关于未来的想象之上。

1972年,改编自同名小说的电影《飞向太空》上映。截自电影《飞向太空》

在非洲,二战后的“新黑人乌托邦”故事里充满《黑豹》中瓦坎达般失落但掌握超级科学的非洲文明,审视战争与殖民主义,探索打破种族界限的“科学解决方案”。50年代中期,伴随着美国的废除种族隔离运动,科幻界也开始审视种族多样性,孕育了一批相关作品,比如布拉德伯里的《火星编年史》,就直接将北美洲的被殖民史类比为火星原住民的灭绝史。它们公开挑战种族主义话语,并开始考虑文化差异在叙事中的作用。

1994年,作家马克·得里(Mark Dery)在一篇名叫《回到未来》(Black to The Future)的文章里创造了“非洲未来主义”(afrofuturism),将黑色人种置于未来世界的中心,进而成为横跨文学、音乐、美术领域的思潮。他在文章开头引用“谁控制了过去,就等于控制了未来;谁控制着现在,就等于控制了过去”,用以阐明非洲的后裔正在构想新的明日世界。

2016年,星云奖将最佳中篇小说颁给了非裔作家内迪·奥科拉夫(Nnedi Okorafor)的《宾蒂》(Binti),非裔女性作家N. K. 杰米辛史无前例的雨果奖三连冠被载入史册。种族、性别、文化,如今这些议题不仅主导着内容和创作,还在剧烈而且永久地改变着科幻领域。

- 人群:女性科幻、科幻社群与粉丝文化

科幻关注时代进步,女性地位的提升作为社会发展的一部分,必然也会反应在科幻里。本书着重讲解了30~50年代纸浆科幻和新浪潮时期的杰出女性科幻作家。二战前后,女性开始将科幻用作挑战性别期望、重写社会规范的载体。

作者特别赞美了两位科幻史中寂寂无名的女性科幻作家——朱迪斯·梅里尔和帕梅拉·佐莱,前者将日常家庭生活带进科幻,关注从事太空旅行的职业女性,拒绝弱化女性经历的多样性,后者的《热寂》则是对后世影响深远的女性科幻之一,描绘了熵与家庭生活的相似之处。故事中,家庭作为一个封闭的系统耗尽了主角所有的能量,“革新性地拓展了科幻的边界,用科幻场景的手法(将科学应用于叙事逻辑)来批判性别角色和期望”。

另一方面,声名斐然的女性科幻作家厄休拉·勒古恩则由于太过优秀,引起“软、硬科幻”两派的拉拢。“这很大程度上是因为她 1969 年发表的《黑暗的左手》实在精彩绝伦。勒古恩在小说中令人信服地想象了一个没有性别的乌托邦,老派科幻迷欣赏她严谨的世界构建和对外星物种的细致描绘,而新浪潮成员则欢迎她多层次的叙事策略和对性别二元主义的批判。”爱丽丝·B. 谢尔顿用男性笔名“小詹姆斯·提普垂”写下的众多佳作,打破了所谓的“男性写作和女性写作的风格壁垒”。这两位科幻文坛的传奇女性都曾多次获得世界级科幻奖项,而以她们名字命名的奖项至今仍在颁发,旨在表彰那些对探索这一文类新的边界及加深两性相互了解上取得成绩的幻想作品。

除了女性作家群体,“社群文化”(fandom)对科幻的推动也至关重要。科幻在黄金年代蓬勃发展的纸浆杂志中拥有了极其忠实的读者群,粉丝俱乐部遍地开花,不少后来的知名编辑、从业者和作者诞生于此。阿西莫夫就是当年沉迷纸浆杂质的孩子之一,“……我只是一个爱看科幻小说的孩子,从阅读中体会到了那种莫名的快乐......童年时读过的那些科幻小说至今还留在我的脑海里,发出比太阳还要耀眼的明亮光芒”。

同为科幻迷的冈恩感慨杂志的衰落导致了科幻式微,“没有了杂志作为中心,科幻小说将不再是一个统一体,新浪潮科幻就是一个征兆。当科幻小说分解为上百个不同的市场,分解为上千个独特的不同视野,它所依赖的那种众口一致的未来观和哲学立场也会崩塌”。对于这一怀旧的论调,《科幻界漫游指南》发出反对,认为统一口味的丧失不意味着科幻的衰落,多元化反而是这一类型的生命力所在。冈恩认为分崩离析的fandom文化在漫展、展会、网络等新形式中保留了下来。至今,颁发雨果奖的世界科幻大会(Worldcon)都坚守“去商业化”和“粉丝中心”的运作理念,旨在让所有人(包括乔治·马丁这样的名人)平等地享受对科幻的热爱。

2023年10月,世界科幻大会将在成都举行,图为2022年世界科幻大会雨果奖颁奖典礼现场。图片来源:newsfilecorp

- 媒介:视觉相比文字的辐射力

日本科幻大师小松左京认为,科幻的优势在于它是一种有视觉感的文类。不仅有点子,还有奇观,新时空、新物种、新未来,科幻作家笔下的一切都具有天然的画面属性。

科幻催生了现代特效。1902年,梅里埃用一记月球大炮轰开科幻片先河,也使电影上升为施展幻想的平台。80年代,墨比斯等大师携带法国科幻杂志《金属狂啸》和黄金时代的科幻插画、杂质封面一道影响了一代好莱坞影人,主导了20年间的科幻审美。赛博朋克在视觉领域爆发,《银翼杀手》《攻壳机动队》《黑客帝国》的影响力辐射全球。赫伯特的《沙丘》影响了即时策略类游戏,《星球大战》使光剑、黄黑logo与黑武士头盔成为全球科幻迷心照不宣的共同语言。日本动漫冲锋在前,把“科幻文学的图像性”在二维世界展现得淋漓尽致。

在漫画、影视、游戏等领域,科幻找到了比小说更广阔的海洋。流媒体时代,视觉产品往往比小说拥有更广的影响力。本书最后一章,格里·卡纳万终于指出:21世纪,文字作为媒介的主导地位被大大削弱。

我们越来越难以在不参考视觉媒体的情况下讨论作为类型文学的科幻。科幻的视觉呈现已经成为一种全球化现象,许多作品的观看和讨论数量令文字小说望尘莫及。

当世界追上科幻

自从2019年《银翼杀手》想象中那个“战舰在猎户座边缘熊熊燃烧”的年份与现实重叠之日起,我们猛然发现自己身处未来,但想象并未尽数发生。当世界赶上科幻,科幻的“任务”就结束了吗?答案要到原点去寻找。

优秀的文学与艺术一定会反映它所属的时代。科幻亦如是。二战后,它成为唯一全球化的类型,与世界政治科技文化高度绑定。工业革命孕育了大机器想象。太空竞赛时期,星际探险成堆出现。克隆技术突破,就有了生物科幻,赛博朋克随着互联网一代成熟,战火纷飞的年代,对乌托邦和反乌托邦的想象达到顶峰,新浪潮时代,环保科幻和重新追求科幻的文学性大爆发。科幻随着社会进步不断触及新的议题。每一个国家地区,每一个年代,科幻无一例外地在“高雅文化”和“通俗文化”之间周期性摇摆,这种震荡反应了科幻的几种特性:自省、自由、理性、娱乐。

科幻敬畏他者。出于这种敬畏,科幻是文学中最不自恋的一支类型,将目光移出宇宙微尘般的地球和人类出现后的弹指一瞬,迫使我们审慎地看待自己,在无尽的时间和空间里追问:我们这一微弱到即便消散也不会在宇宙中勾起涟漪的物种,究竟有何存在价值?因此,科幻的主角是全体人类,即便描写个体,也是站在宇宙视角上观察外部因素对人类这一种群的影响。刘慈欣曾在《三体》的雨果奖获奖感言中这样说道:“在宇宙中作为一个整体而出现的人类,是科幻小说带给我们最珍贵的感受,事实上,在现实中人类也正在变为一个整体,这不用等到外星人到来,为此,科幻小说做出了微小但宝贵的努力。”

科幻是现代神话。工业革命带来了迥异于文艺复兴人本思想的“非人本位”思潮,然而,不同于蒙昧时期对万物的恐惧,这种新的思潮是科学大发现造就的理性赞歌——对规律的正视,对技术能帮助我们走得更远的理想,以及一种因触及真相而产生的昂扬自信。在神圣和崇高消解的现代社会,科幻再次唤起我们内心的敬畏,而那位无处不在、至高无上的他者不是神仙皇帝,而是科学。有时候,这种技术崇拜很容易矫枉过正,变成科幻读者对作品科学逻辑的一味苛求而忽视人文性。但不可否认的是,科幻中,人面对宇宙开出的冷酷方程式,如何不卑不亢地展现人的尊严,正是其动人之处。

科幻是一种娱乐,核心魅力是奇观和冒险。伟大的科幻作品里,惊奇感、娱乐性和科学性、教育性完全可以齐头并进,最终目的只有一个:坚守近代以来,科幻从杂志中走出、用奇观以飨读者的类型任务——娱乐公众。日本科幻御三家之一筒井康隆曾戏谑地将科幻比喻为“吹牛皮”:“所谓的严肃科幻,和一脸正经地扯谎的有趣之处是相当的吧。”

最后,科幻是不受约束,走到哪里都不会被填满的一种类型。它没有止境,它的精神是自由。冈恩就曾感叹:科幻也许是最难写的一种类型,因为它要求创作者不但理解人,还要理解科学和社会,以及具有创造可信新世界的能力。科幻小说研究人类的过去、现在和未来,俨然就是一门人类学!

2002年,美国科幻评论家盖理·沃尔夫提出:我们正处于“类型蒸发”的时代,而科幻的边界愈发模糊并非偶然,而是早就根植于历史。

最早,科幻一直在艰难地寻找定位,被归入神秘故事、恐怖故事或侦探故事之列,出版商将其视为边缘类型,创作者也无意自称科幻作家。50年代以后,科幻有了明确的身份和忠实的粉丝群,然而不像推理小说或西部电影那样以相同的方式持续吸引相同的受众,科幻的主题和受众一直在剧烈变化。从纸浆科幻到新浪潮科幻,从超级英雄漫画到赛博朋克,科幻这一奇妙体裁本身就包含了令它自己解体的种子。最终,科幻成为了一种基于理性认知的思想实验,可与任何其他类型结合——科幻惊悚、科幻悬疑、科幻爱情、科幻谍战......它包罗万象,关注点与整个时代与社会的关注点高度契合,这种高度的流动性不可避免地使其身份模糊。

阿西莫夫把现代科幻分为四个阶段:1926~1938是冒险主导期,1938~1950是科学主导期,1950~1965是社会科学主导期,之后是风格主导期。今天随便打开一个电商平台或流媒体网站,科幻已经细分为无数个主题、类别和流派,再也没有统一的审美,不同的思潮、时代、作者,甚至是同一个作家不同的心境和思想倾向,都会各领风骚。

科幻进入无边界时代,我们不禁要问道,多元化是期待还是目的?恐怕科幻只会行使它观察、反思与记录的权力——反应当下这个无法定义的世界,并提供一种持续的好奇心。勒古恩在2014年的一次演讲中提到,“艰难的时刻即将来临,我们将会需要作家们的声音,他们能看到我们现有的生活方式之外的可能性,能看到事物的其他运作之道,甚至想象到一些真正能够让人重拾希望的坚实的东西......诗人、幻想家——他们是在一个更大的现实中的现实主义者”。拒绝自称“科幻作家”的勒古恩,反倒睿智地抓住了科幻边界模糊、与时代同步的特征。

“未来已来,科幻丧失魅力”这一论调显然站不住脚。每个上升或下滑的年代,科幻都鼓舞着我们。它所秉承的思维方式将会持续起效:保持审慎,但不因恐惧而停止探索。科幻创作者的任务从来不是预言,而是记录和启迪。别忘了,科幻脱胎于神话,襁褓是航海家的旅行日志。说到底,科幻的根源也许是一种召唤,如同卡尔·萨根笔下宇宙对人类的终极诱惑:

来自远方的诱惑一直在折磨着我,我注定要在禁海之上航行!也许还有一点早,也许时间还未到来——但是那些蕴含着无穷机遇的未知世界,一直在诱惑着我们。

科幻的核心就是奇观和冒险。

Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:

Submit