Bildquelle: hat sich noch nichts verändert.

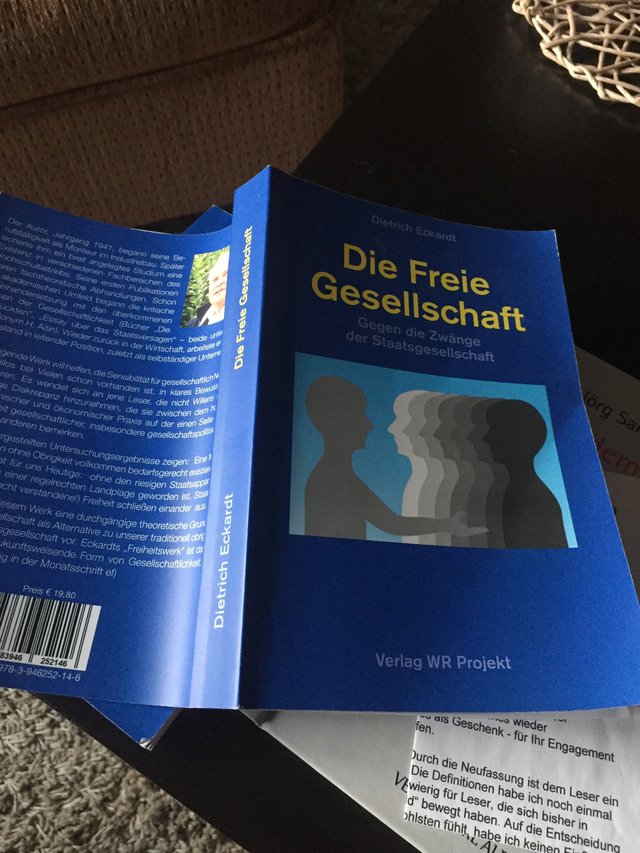

In der letzten Leseprobe zum Buch „Die freie Gesellschaft“ (im übrigen hier https://www.verlag-wr-projekt.com oder auch bei mir erworben werden kann. Wenn Interesse besteht im Kommentar melden) ging es um den Staat als Monopolkonzern mit Einheitskasse.

https://steemit.com/deutsch/@zeitgedanken/die-freie-gesellschaft-teil-4

Heute machen wir einen weiteren Lesesprung zu

Besitz und Eigentum

Überleben und Lebensentfaltung sind nicht möglich ohne Leib, ohne Grund und Boden, ohne Behausung, ohne Nahrung, ohne Kleidung, ohne Geräte usw. also ohne Güter im weitesten Sinne. Ich muss Güter be- und vernutzen können, sofern ich physisch existieren will.

Der Naturrechtsgrundsatz „Alle haben das gleiche Recht auf freie Lebensentfaltung“ (s. Abschnitt A 4) bleibt unwirklich, wenn nicht auch gilt: „Alle haben das gleiche Recht auf freie Güternutzung“. Denn das Individuum kann sein Leben nur aufgrund der Nutzung von Gütern entfalten. Lebensentfaltung impliziert Güternutzung. Der Satz über die Güternutzung sagt nicht ein freies Recht auf gleiche Nutzung aus, sondern das gleiche Recht auf freie Nutzung aus - ein wohl zu beachtender Unterschied, der von vielen Gesellschaftstheoretikern nicht beachtet wird.

Die Aussage über die Güternutzung und der Naturrechtsgrundsatz scheinen äquivalent zu sein. Sie sind es nicht wirklich, denn falls Prämisse eins lautet: „Alle haben das gleiche Recht auf freie Lebensentfaltung“ und Prämisse zwei: „Lebensentfaltung impliziert Güternutzung“; dann folgt die Aussage „Alle haben das gleiche Recht auf freie Güternutzung“ als Konklusion, ist somit dem Naturrechtsgrundsatz subordiniert.

Der Satz über die Güternutzung kann demnach aus dem Naturrechtsgrundsatz per Schlussverfahren unmittelbar abgeleitet werden. Die auf diese Weise zustande gekommene Subordination vererbt den Naturcharakter des Rechts auf Lebensentfaltung an das Recht auf Güternutzung. Insofern ist auch das Recht auf freie Güternutzung ein Naturrecht.

Mit dem Recht auf freie Güternutzung konnten die Menschen im Paradies gut leben. Aber „in der Welt außerhalb des Paradieses, also in der Welt, in der wir leben, sind Güter knapp“ (Norbert Walter, 1995), jedenfalls die meisten von ihnen. Diesen Tatbestand bestreitet auch niemand. Aber die sachgemäßen Folgerungen daraus für die friedliche Existenz einer Menschengesellschaft zu ziehen, fällt Manchem schwer. Die Knappheit der Güter in der real existierenden Welt bedingt, dass jeder nur solche Güter uneingeschränkt nutzen kann, die nicht knapp sind, z. B. die Luft oder das Ozeanwasser.

Aus der Güterknappheit erwächst ein Problem: Wir hatten in Abschnitt A 4 gesehen, dass bei Inanspruchnahme des Naturrechts, wie auch bei jedem seiner Derivate, Recht gegen Recht, Wille gegen Wille steht. Dieses Problem beseitigt der Mensch durch die Institution Eigentum.

Um eine Vorstellung vom Eigentumsbegriff zu erhalten, fingieren wir eine eigentumslose Situation: Robinson allein auf der Insel. Robinson hält das Eiland besetzt. Ob er nun den Begriff „Besitz“ schon hat oder nicht (eher nicht), ist er in unseren Augen doch ein Besitzer. Solange er der einzige Mensch auf der Insel ist, wird ihm die Güternutzung nur durch die Raubtiere der Insel streitig gemacht. Nehmen wir an, er ist dort das stärkste „Raubtier“, dann ist er frei in der Güternutzung.

Die Situation ändert sich schlagartig, sobald andere Menschen von der Insel, ihrem Reichtum und ihrer Schönheit erfahren. Entweder sie bedrohen seinen Besitz oder sie erkennen ihn an als sein Eigenes, ihm Zugehöriges. Im zweiten Fall kommt der Begriff des Eigentums ins Spiel und damit zugleich der des Dürfens. Robinson darf seine Güter allein nutzen. Die Anderen gestatten es ihm.

Nicht so gut sieht es aus, wenn die Anderen seinen Besitz bedrohen und ihn entreißen wollen. Dann muss Robinson zu den Waffen greifen. Zunächst zu seinen eigenen und wenn die nicht reichen, zu den Waffen eines starken „Freundes“. Aber auch das reicht noch nicht. Der „Freund“ nicht signifikant stärker sein, als all die Anderen zusammengenommen, die auf die Insel wollen. Der „Freund“ sichert ihm gewissermaßen den Besitz als sein Eigenes, zu ihm Gehörendes. Auch hier kommt der Begriff des Eigentums ins Spiel und damit zugleich das Dürfen. Nur ist es hier der starke „Freund“, der dem Robinson die alleinige Nutzung gestattet und alle Anderen von der Nutzung ausschließt. Der starke „Freund“ kann natürlich schnell zum Feind werden und die Insel selbst beschlagnahmen. Davon später (s. Abschnitte C 1 ff).

Aus der hier dargestellteh Fiktion ist zu lernen: 1. Eigentum erhält seinen Sinn erst durch die Gesellschaftlichkeit des Menschen. 2. Eigentum fällt in sich zusammen, wenn es nicht machtvoll verteidigt werden kann. Dadurch werden die Anderen von seiner Nutzung ausgeschlossen, gewissermaßen diskriminiert. - Alle anderen Optionen setzen den von Grund auf lieben Menschen voraus.

Hinter dem Eigentum eines Individuums muss der Wille stehen, es zu verteidigen oder verteidigen zu lassen, es auf jeden Fall als Eigenes zu behaupten. Eigentum sind alle Güter, bei denen man den Gebrauch durch Andere ausschließen kann, ganz gleich, mit welchen Mitteln (aufgrund von Gewalt, oder aufgrund freier Zusimmung; s. o.).

Gemäß Naturrecht steht jedem die Nutzung aller vorhandenen Güter zu. Weil aber die weitaus meisten Güter knapp sind, ist der Kampf der Individuen um die Güter programmiert. In diesem Gegeneinander können sich nur die behaupten, denen es gelingt - mit welchen Mitteln auch immer - andere von der Nutzung bestimmter Güter fernzuhalten. Eigentum ist stets „Ausdruck einer Diskriminierung“ (Hans-Hermann Hoppe, 2012), ganz gleich, in welcher Form sie erfolgt (s. o.). Die durch Diskriminierung separierten Güter wachsen dem Individuum als seine eigenen zu.

In einer subtilen Untersuchung hat Adolf Reinach (1953) nachgewiesen, dass der Begriff des Eigentums auf der nicht weiter rückführbaren Kategorie des Gehörens basiert. Die unmittelbarste Form des Gehörens ist das Gehören des Leibes zum Ich, das Leibeigentum (s. o.). Wie das Leibeigentum ist jedes Eigentum das Gehören einer Sache zum Ich. Dabei bleibt das Zustandekommen solchen Gehörens (die Form, in der die Diskriminierung Anderer erfolgt) zunächst außer Acht.

Im Unterschied zum Gehören des Eigentums spricht man in Bezug auf den Besitz von einer Habe. Ich „habe“ etwas, d. h. ich habe eine Sache physisch und real besetzt, ohne Rücksicht darauf, ob mir diese Sache auch gehört. Eine Sache, die ich habe, kann mir natürlich auch gehören. Bei Habe und Gehören handelt es sich um zwei unterschiedliche Relationen zwischen Ich und Sache. Die fallen in der Beziehung des Individuums zu den Sachen oft zusammen. Sachen gehören nicht immer jemandem, z. B. die Luft, die zwar eine Sache ist, aber niemandes Eigentum. Sie gelangt aber in den Besitz eines jeden, der sie einatmet.

Die Frage: wessen Eigentum? Kann nur immer mit „mein“ oder „dein“ beantwortet werden (Immanuel Kant). „Mein Eigentum“ bedeutet: kein Du hat ein Recht auf dessen Nutzung. Wesentlich beim Entstehungsvorgang von Eigentum war immer schon, dass eine Person Andere von der Nutzung eines Gutes ausschließt und damit das Diskriminierungsprinzip realisiert. Dieses Prinzip ist aber nicht per se gesichert. Wie in den Abschnitten B 2.4.2.1 ff gezeigt werden wird, ist der Ausschluss der Fremdnutzung von Eigentum an bestimmte Voraussetzungen gebunden.

Der Begriff Eigentum, vor allem der des Eigentums des Ich an seinem Leib (das Leibeigentum) ist nicht denkbar ohne die Unterscheidung von „intelligiblen“ und „empirischem“ (körperlichem) Ich. John Lockes Self-Ownership (Eigentum seiner selbst) ist nur dann keine Tautologie, wenn - wie bei Immanuel Kant - die beiden Aspekte des Ich klar voneinander getrennt sind (s. Abschnit A 1).

Beim Eigentum kommen beide Aspekte des Ich (körperliches und intelligibles) ins Spiel. Das unterscheidet das Eigentum vom Besitz, dem realen körperlichen Besetzthalten einer Sache. Besitz bezeichnet nur die materielle Seite der Sachennutzung, einen Akt des „empirischen“ Ich. Die eigentumsschaffende „Diskriminierung“ hat zwei Seiten: das körperliche Weghalten von Anderen und der Rechtsausschluss der Anderen. Güter werden demnach aufgrund eines doppelten Aktes zu Eigentum.

Beim Eigentumsbegriff kommt zur real gegebenen Sache etwas Immaterielles, nämlich der Rechtsaspekt hinzu. Eigentum ist nichts „zum Anfassen“, sondern ein (immaterielles!) Verfügungsrecht des Ich über ein Gut.

Eigentum ist Eigentum einer Person. Es ist die (meta-physische!) „Gehörensrelation“ zwischen einem Ich und einer Sache (Adolf Reinach, s. o.). Diese Relation wird physisch durch einen Akt einer Diskriminierung, d. h. durch den Ausschluss von Anderen aus der individuellen Eigentumsnutzung.

Eigentum meint über den bloßen Besitz hinaus das gewährte Recht an der Sache: das eingeschränkte oder uneingeschränkte Nutzungsrecht. Besitz und Eigentum fallen oft, aber nicht immer zusammen. ). Eigentum kann ohne Besitz und Besitz kann ohne Eigentum sein. Ein Räuber gelangt zwar in den Besitz einer Sache, aber nicht an deren Eigentum. Eigentümer bleibt nach wie vor der Beraubte. Er kann nach dem Raub sein Eigentum wieder in Besitz zu nehmen, wenn er über das erforderliche Machtpotential verfügt (s. Abschnitt B 2.4.2.1 ff

Durch die Institution Eigentum wird das Naturrecht der freien Güternutzung (s. o.) zum Recht der Nutzung bestimmter Güter. Das erfordert eine Modifikation der oben formulierten, auf freie Güternutzung bezogenen Aussage. Man muss den Begriff „Güternutzung“ ersetzen durch den Begriff „Eigentumsnutzung“. Dann lautet er:

Alle haben das gleiche Recht auf freie Eigentumsnutzung.

Von der oft gebrauchten Formulierung „Recht auf Eigentum“ sehe ich ab, weil sie zu ungenau ist. Denn ein wie auch immer ins Spiel gebrachtes Eigentumsrecht muss auch das nur geliehene, gemietete oder gepachtete Eigentum umfassen, das nur eine Nutzung zulässt, den Wert des Eigentums aber beim ursprünglichen Eigentümer belässt.

Die Unterscheidung des Eigentums in Werteigentum und Nutzungseigentum stammt aus der Aufklärungsepoche. Beide sind Aspekte ein und desselben Eigentums. Der Aspekt des Werteigentums erklärt den Eigentümer als Inhaber der Eigentumssubstanz. Anders beim Nutzungseigentum. Hier steht der Aspekt der Nutzung im Vordergrund. Der Nutzungseigentümer kann, muss aber nicht, auch Werteigentümer sein. Er kann das Gut nur geliehen oder im Rahmen eines Tauschgeschäfts angemietet haben. Dennoch ist für den abgesprochenen Zeitraum die Nutzung sein eigen. Für den Eigentumsverzehr und den Eigentumsverkauf ist die Verfügung über den Wert des Eigentums Voraussetzung.

Dadurch, dass in die Güternutzung der Eigentumsbegriff hineinkommt, erhält das Naturrecht eine künstliche Komponente. Aus der Natur lässt sich der Eigentumsbegriff nicht schöpfen. Das Recht auf Eigentumsnutzung ist nicht nur Naturrecht, sondern zugleich auch Kunstrecht. Der Akt der Diskriminierung, der es schafft, ist ein künstlicher, willkürlicher Akt des Menschen. Durch diesen Akt gelangt Künstliches in die Natur.

Die persönliche Eigentumsnutzung schließt ein, dass das Eigentum aufgrund individueller Entscheidung verschenkt, vertauscht, oder vernichtet werden kann. Sie schließt auch ein, dass das Eigentum - z. B. durch Arbeit - verändert werden kann. Demnach ist nicht die am Gut verrichtete Arbeit die Voraussetzung für Eigentum, wie klassische Ökonomie und Rechtslehre noch meinten, sondern umgekehrt: das Eigentum ist Voraussetzung für die am Gut vorzunehmende Arbeit.

Arbeit dient nicht zur Schaffung, sondern nur zur Aufwertung von Eigentum. Das durch Arbeit veredelte Eigentum kann am Markt zu einem höheren Preis eingetauscht werden als das rohe. Erst durch den Tausch wächst dem bearbeiteten Eigentum Mehrwert zu! Den durch Arbeit bewirkten Zuwachs des Eigentumswertes kann man unter bestimmten Voraussetzungen zwar auch als „Schaffung“ ansehen. Nicht zu vergessen ist aber: Der Wertzuwachs ist erst durch den Tausch, also über den Markt zustande gekommen: durch die Wertschätzung der Anderen. Ohne diese Wertschätzung gibt es keinen Wertzuwachs, sei in das Eigentum auch noch so viel Arbeit hineingesteckt worden.

Dieser Umstand spricht für die These: Eigentumsbildung geschieht entweder als Raub (z. B. auch aus der Natur, oder aus der „Allmende“) oder durch Tausch, nicht aber durch Arbeit. Die veredelnde Arbeit kann den Wert eines Eigentums zwar erhöhen, aber nur aufgrund intersubjektiver Wertschätzung. Die schlägt sich nieder im Preis. Ist das angestrebte Preisniveau am Markt nicht erreichbar, war die Arbeit umsonst gewesen.

Zur Nutzung von Eigentum gehört, es am Markt zum Tausch gegen anderes Eigentum anzubieten. Der Gütertausch in entwickelten Gesellschaften ist im Kern Eigentumsübertragung. Diese Übertragung ist keine physische Bewegung, so wie z. B. ein Besitzwechsel. Die Eigentumsübertragung ist ein nichtphysischer Vorgang. Deshalb kann er in der Regel nur symbolisch - in Form von Dokumenten („Titeln“) - vergegenständlicht werden. Das Dokument eines Eigentumswechsels ist die symbolische Manifestation dieses Ereignisses.

Eine Eigentumsübertragung ist ein durch und durch nichtphysischer Akt. Die Besitzübertragung hingegen ist eine Bewegung im Sinne eines physischen Gütertransports. Das gilt nicht für immobile Güter. Hier muss sich der Mensch (physisch!) bewegen, um sie in Besitz zu nehmen.

Um die Legitimität heutiger Eigentumsverhältnisse zu belegen, stellt manch Einer riskante Überlegungen an. Dabei wird oft der Umstand außer Acht gelassen, dass jeder von uns Millionen und Abermillionen Vorfahren hat, die entweder Eroberer oder Erarbeiter waren. Die pauschale Behauptung Joseph Proudhons „Eigentum ist Diebstahl“ (Nachdruck 2010) ist abwegig. Als ob Proudhon bei den Millionen Eigentumsbildungen der Vergangenheit dabei gewesen wäre!. Schon auf das Leibeigentum trifft seine Behauptung nicht zu. Denn es entsteht durch Schenkung.

Über die ursprüngliche Entstehung von Eigentum zu spekulieren, ist genau so müßig, wie über die Entstehung der Welt. Keiner ist als Beobachter dabei gewesen. Er kann nur vermuten. Vermutungen aufgrund von Indizien sind erlaubt. Nur muss man sie dann auch Vermutungen nennen und man sollte vor allem wissen, wo man solche sinnvollerweise anstellen darf.

B 2.2 Gebot und Verbot als Handlungsnormen

Bisher hatten wir nur die Beziehung des Menschen zu den Sachen im Blick. Die Analyse dieser Beziehung führte zum Begriff des Eigentums. Der Rechtstheoretiker Gustaf Radbruch spricht vom Eigentum als von einer „apriorischen Rechtskategorie“. Eigentum sei die „vorausgehende Kategorie rechtlichen Denkens…eine für die rechtliche Betrachtung unentbehrliche Denkform“ (1970). Dieser Aussage kann sich eine freie Rechtstheorie anschließen.

Der Eigentumsbegriff verweist darauf, dass der Mensch nicht nur in Beziehung zu den Sachen, sondern auch in Beziehung zu seinen Mitmenschen steht. Die Beziehung zu den Mitmenschen unterscheidet sich wesentlich von der (Nutzungs-) Beziehung zu den Sachen. Das wird besonders deutlich, wenn wir uns den Regulativen zuwenden, die diese Beziehung kennzeichnen.

Das Naturrecht beseitigt aus sich selbst heraus den Kampf zwischen den Menschen nicht. Jeder kann es für sich - auch gegen die Anderen - in Anspruch nehmen. Das Naturrecht und seine Derivate fordern zwar die freie Lebensentfaltung des Menschen. Aber sie stiften keinen Frieden. Aus dem Faktum, dass das Naturrecht die freie Lebensentfaltung für jeden Menschen fordert, sind zwischenmenschliche Konflikte schon von Natur aus programmiert. Denn das Naturrecht des Einen steht gegen das Naturrecht des Andern, Lebenswille gegen Lebenswille. Daraus erwächst das in Abschnitt A 4 beschriebene Dilemma.

Der miesliche Umstand, dass das Naturrecht hinsichtlich der Frage, ob es sich auf der Basis von Krieg oder Frieden Realität verschafft, neutral ist, schreit geradezu nach Entsatz. Weil der Entsatz auf nichts anderes als auf menschliche Aktivitäten zu bauen ist (weil die Natur uns hier allein lässt), liegt es nahe zu prüfen, ob und wie der Mensch in der Lage ist, sich für sein Handeln ein Soll zu schaffen. Neben dem „Kann-Recht“ (die Ermächtigung des Menschen durch die Natur, s. Abschnitt A 4) wird es noch ein „Soll-Recht“ (die „Ermächtigung“ des Menschen durch den Menschen; s. Abschnitte B 2.3 ff und B 2.4 ff) geben müssen, damit das soeben angesprochene Problem gelöst werden kann. Das „Soll-Recht“ ist das in Abschnitt A 4 bereits angesrochene statuarische Recht. Es ist von Menschen statuiert.

Das statuarische Recht dokumentiert sich in den von Menschen geschaffenen Handlungsnormen. Handlungsnormen findet der Mensch weder in seiner noch in der anderen Natur. Sie sind künstlich geschaffene (statuierte) Erzeugnisse. Im Gegensatz zum Naturrecht ist das Recht, das aus menschlichen Handlungsnormen besteht, vom Menschen gesetzt. Solches Setzen hat als Ergebnis das Gesetz (mittelhochdeutsch: gesetzede = das Gesetzte, Festgelegte). Den Begriff „Gesetz“ fasse ich hier etwas anders als üblich, nämlich im ursprünglichen Wortsinn: als Resultat eines individuellen Setzens. Hier geschieht genau das, was Gesetzgebung zu nennen wäre. Die Gesetzgebung legt Handlungsnormen fest. Solche Gesetzgebung kann in Form eines Diktats oder im Zuge einer Vereinbarung erfolgen.

Da viele der gesetzten Handlungsnormen eine lange Geschichte hinter sich haben und als Überlieferung fest im Bewusstsein der Menschen verankert sind, liegt es nahe, dass Viele sie als naturgegeben hinnehmen, ihnen sogar Naturechtscharakter zusprechen (s. Johannes Messner, 1984).

Aus der Vielfalt der Beziehungen, die Personen miteinander verbinden, greife ich nur die eine heraus, die den Rechtsverkehr bestimmt. Das ist die Beziehung des „intelligiblen“ Ich (als Person) zum „intelligiblen“ Ich eines Du (ebenfalls als Person). Wir werden sehen: angesichts dieser „physischen Nacktheit“ der Ich-Du-Beziehung kann sich das Wesen des statuarischen Rechts und damit der Charakter sowohl eines freien, als auch eines freiheitsdefizitären Rechtsverkehrs erschließen.

Das statuarische Recht gibt den Rahmen vor, innerhalb dessen sich das Naturrecht jedes Einzelnen zusammen mit dem Naturrecht der Anderen entfalten kann. Im Idealfall ist es so konzipiert, dass jeder Mensch trotz aller damit verbundenen Einschränkungen so leben kann, dass nicht nur ihm, sondern auch seinen Mitmenschen eine naturrechtsgemäße Existenz möglich ist. „Recht ist die Einschränkung der Freiheit eines jeden auf die Bedingung ihrer Zusammenstimmung mit der Freiheit von jedermann“ (Kant).

Von der Wirkkraft des statuarischen Rechts hängt es ab, ob Menschen ohne Kampf und Krieg miteinander leben können. Denn erst auf der Basis einer Normierung von Verhalten ist es sinnvoll zu fragen, wie die Freiheit eines jeden „mit jedes anderen Freiheit… zusammen bestehen kann“ (Kant).

Die Handlungsnormen des statuarischen Rechts sind nicht aus unserem Erkenntnisvermögen zu schöpfen. Sie erwachsen aus unserem Wollen. Sie setzen voraus, dass wir die Art und Weise unseres Handelns selbst bestimmen können. Insofern setzen sie voraus, dass wir frei sind (s. dazu vor allem Abschnitt B 2.4.2.1.1)

Handlungsnormen gibt es natürlich schon vor aller gegenwärtigen Normschöpfung. Wir finden sie als historisch gewachsene Größen vor, z. B. in Form von Sitten, Gebräuchen und Gewohnheitsrechten (David Dürr, 2006). Beim Aufwachsen innerhalb einer Gesellschaft verinnerlicht Jeder ein weitverzweigtes Netz von Handlungsnormen, das er als bereits gegebenes vorfindet und von dem er glaubt, es sei naturgegeben.

Handlungsnormen treten in zweierlei Gestalt auf: als Gebote und als Verbote. Die Gebote sind die positiven, die Verbote sind die negativen Handlungsnormen. Ein Gebot ist eine (positiv gerichtete) Verhaltensforderung: „Mach das“, bzw. „Du sollst das tun!“ Ein Verbot ist eine (negativ gerichtete) Verhaltensdrosselung: „Lass das“ bzw. „Du sollst das meiden!“ Gebote sind „Sein-Sollens-Sätze“ (Adolf Reinach, 1953). Sie fordern aktives Verhalten ab. Mit ihnen soll ein bestimmtes Resultat erzielt werden. Verbote sind „Unterlassens-Sätze“ (a. a. O.). Sie fordern eine Verhaltenshemmung ab. Auch mit ihnen will man ein bestimmtes Resultat erzielen, allerdings eines, das sich vom Resultat eines Gebots prinzipiell unterscheidet.

In der Bedeutung „Verhaltensforderung“ und „Verhaltenshemmung“ möchte ich die beiden Begriffe Gebot und Verbot künftig verwenden – unerachtet anderweitiger abweichender Sinngebungen, wie etwa in Bibelübersetzungen.

Ein Gebot bezweckt ein bestimmtes Verhalten, ein Verbot dagegen bezweckt die Verhinderung eines bestimmten Verhaltens. Beides kann (muss aber nicht!) unter Zwang geschehen: Entweder man erzwingt (positiv) die Hervorbringung einer bestimmten Aktivität: im Gebotszwang (z. B. was zu lernen ist, wie ein Vertrag zu schließen ist, wie die Ehefrau ihre Haare färben soll, welchen Anzug der Mann zum Kirchgang zu tragen hat usw.; Motto: mach das!). Oder man erzwingt (negativ) die Unterlassung einer bestimmten Aktivität: im Verbotszwang (z. B. Du sollst nicht töten, deinen Nachbarn nicht schädigen, nicht so laut schreien usw.; Motto: lass das!) Der Gebotszwang ist - bezogen auf das Handeln - ein Zwang hin zum Positiven, ein Erfüllungszwang, der Verbotszwang hingegen, ebenfalls bezogen auf das Handeln, ein Zwang hin zum Negativen, ein Vermeidungszwang.

In der zwangsfreien Bedeutung findet sich das Wort „Gebot“ bei Begriffen wie „Angebot“ oder „Abgebot“, die den Aspekt Freiwil-ligkeit in sich tragen. Gebote können freie Vorgaben sein, z. B. in Form von Gestaltungsvorschlägen, von Preisofferten, von Ratschlä-gen, von frei übernommnen Vertragspflichten usw. Anders beim Gebotszwang.

Man kann sich selbst Gebote aufzwingen. Das tut man, wenn man bestimmte Zusagen macht (z. B. bei Vertragsabschlüssen Pflichten übernimmt). In diesen Fällen ist der Gebotszwang ichbestimmt. Gebote können aber auch fremdbestimmt sein: „Du musst das und das so und so tun! Wenn nicht, dann...“. Es folgt die Androhung einer Vergeltung. Solche Gebote sind Oktroyationen.

Oktroyierter Gebotszwang ist unangenehm. Geboten unterwerfen wir uns nur dann ohne Murren, wenn wir sie selbst geschaffen haben, z. B. als Angebote im Zusammenhang mit Vertragsabschlüssen (s. Abschnitt B 2.3.2). In jedem anderen Fall empfinden wir sie als Nötigung. Fremdbewirkter Gebotszwang ist allemal Nötigung.

Viel mehr noch als mit dem Wort „Gebot“ assoziieren wir mit dem Wort „Verbot“ einen fremdbewirkten Zwang. Verbote zielen darauf, bestimmte Einzelaktivitäten zu unterdrücken, wirken sich also „negativ“ auf die Lebensentfaltung aus. Das unterscheidet sie von den Geboten.

Verbote sind uns nicht immer von ichfremden Instanzen aufge-zwungen. Anlässlich einer Vereinbarung bietet jemand an, ein bestimmtes Handeln zu unterlassen. Er verbietet sich also selbst etwas. Außerdem: es gibt die Selbstzucht oder den Gewissensgehorsam, deretwegen sich bestimmte Aktivitäten verbieten. Unser freier Wille befähigt dazu, Verbotenes auch ohne Zwang zu akzeptieren. Dann bürden wir uns Zwang gewissermaßen selbst auf.

Verbotszwang kann aber auch fremdbewirkt sein. Zum fremdbewirkten Zwang wird ein Verbot, wenn zu dem „Du musst das und das meiden!“ hinzukommt: „Wenn nicht, dann…“ und die Androhung einer Vergeltung folgt. Fremdbewirkte Zwangsverbote sind also ebenfalls Oktroyationen, aber nicht immer Nötigungen (Wann Verbotszwänge Nötigungen sind und wann nicht s. Abschnitte B 2.4 f) Sie zwingen einen nicht irgendwo hin. Sie zwingen einen nur von irgend-etwas weg.

Ohne Verbotszwang kommt keine Gesellschaft aus, auch eine freie nicht. Der Grund: Im Naturrecht ist die Lebensentfaltung für alle gefordert. In Abschnitt A 4 wurde gezeigt, wie und warum das Naturrecht des einen Individuums dem Naturrecht des anderen widerstreitet, dieses u. U. zunichte macht. Das Naturrecht impliziert den dort so genannten Systemkonflikt. Der Konflikt ist u. a. dadurch lösbar, dass bestimmte Handlungen unterbleiben. Sie sind in der Regel verboten. Ich komme in den Abschnitten B 2.4 ff darauf ausführlich zurück.

Ich beuge mich dem - allen in gleicher Weise auferlegten – Vermeidungs- und Verbotszwang, sofern damit die Lebensentfaltung aller gleichermaßen gesichert werden kann. Verbotszwang ist mir unter Umständen von Anderen auferlegt, also oktroyiert. Aber ich empfinde diese Oktroyation nicht als Nötigung, wenn sie mir als vernünftig erscheint. Und das heißt: mein Eigeninteresse sagt mir, dass all das jedem (auch mir) verboten sein muss, was (auch mich) schädigt. „Was du nicht willst, das man dir tu, das füg auch keinem Anderen zu.“ Dieser Grundsatz erscheint mir als vernüftig.

Wenn hingegen die durch den Verboszwang bewirkte Lebenseinschränkung nicht durch die Sicherung von Allgemeinheit und Gleichheit des Naturrechts auf freie Lebensentfaltung gerechtfertigt werden kann, muss ich sie abweisen. Denn dann ist er eine glatte Nötigung.

In welcher Beziehung stehen Gebote und Verbote zum Eigentum? - Gebote schaffen Eigentum, indem sie aus der vom Grundrecht her gewollten allgemeinen Güternutzung die Anderen von der Nutzung des Eigenen ausschließen (s. Abschnitt B 1). Der Ausschluss wird durch Verbote bewirkt. Verbote schützen Eigentum, imdem sie jeden Übergriff auf individuelle Eigentumsnutzung verhindern. Der Ausschluss und die Verhinderung der Fremdnutzung von Eigentum kann sowohl auf friedliche Weise geschehen (aufgrund von Vereinbarungen; s. Abschnitte B 2.3 ff), als auch auf gewaltsame (durch Kampf; s. Abschnitte B 2.4 ff).

Sowohl beim Gebotszwang als auch beim Verbotszwang sehe ich sehr schnell, wann sie im Widerstreit zum Naturrecht stehen: beim Gebotszwang dann, wenn ein Eingriff in mein Eigentum fremdbewirkt ist, beim Verbotszwang dann, wenn er niemandes Eigentum schützt.

In welcher Beziehung stehen nun Verbot und Gebot zur Freiheit? - Freiheit kommt sowohl bei den Verboten als auch bei den Geboten ins Spiel - allerdings auf sehr unterschiedliche Weise. Verbote lassen die Mehrdimensionalität menschlichen Verhaltens mit Ausnahme des ver-botenen bestehen. Sie schränken also die freie Lebensentfaltung nur in einer Hinsicht ein: dies oder jenes zu tun ist infolge der Einschränkung nicht möglich. Ich bin in einer meiner Lebensmöglichkeiten behindert. Mir steht aber noch eine Fülle von Ersatzhandlungen offen. Ein Verbot ist zwar schlimm genug, aber es erlaubt eine Fülle von Handlungsalternativen.

Ganz anders bei den Geboten. Im Unterschied zu den Verboten fordern Gebote (im Sinne der von mir oben vorgenommenen Begriffsfassung) eine bestimmte Einzelaktivität ab, vernichten also die Handlungsalternativen. Sie unterdrücken die Mehrdimensionalität des Verhaltens zugunsten einer einzigen Dimension: der gebotenen.

Das Gebot hat also dem Verbot gegenüber hinsichtlich der Freiheit den großen Nachteil, dass es auf eine bestimmte Aktivität festlegt und somit Alternativen nicht zulässt. Dies geschieht auch dann, wenn man sich das Gebot – als gebotene Pflicht bei Vertragsabschlüssen – selbst auferlegt. Im Unterschied zum Gebot unterbindet das Verbot nur eine bestimmte Aktivität und lässt im Übrigen die Freiheit der Wahl - oft unter einer Vielzahl von Alternativen („Was nicht verboten ist, das ist erlaubt.“).

Viele machen sich nicht klar, dass sie ein Verhaltensgebot weit mehr einschränkt als ein Verhaltensverbot. Ein (über ein Gebot zustande gekommener!) Kreditvertrag bindet den Kreditnehmer (z. B. einen Bauherren) über Jahrzehnte und verlangt ihm viele Einschränkungen hinsichtlich seiner Handlungsalternativen ab.

In der Freien Gesellschaft gibt es Gebote nur auf der Basis der Freiwilligkeit. Der Gebotszwang ist dort stets selbst bewirkt (s. Abschnitte B 2.3 ff). Mit Verboten hingegen ist auch dort oft fremdbewirkter Zwang verbunden (s. Abschnitt B 2.4 ff). Fremderzwungene Verbote sichern die freie Lebensentfaltung aller. Fremderzwungene Gebote vernichten sie.

Oktroyierter Zwang hin zur Positivität (Gebotszwang) und Freiheit - das verträgt sich nicht. Oktroyierter Zwang hin zur Negativität (Verbotszwang) und Freiheit - das muss sich umwillen der freien Lebensentfaltung aller, also umwillen des Naturrechts vertragen. Das Naturrecht des Menschen akzeptieren heißt, die für alle verbindlichen (eigentumsschützenden! s. Abschnitt B 2.4.1) Verbote akzeptieren. Jenseits des Zauns des Verbotenen berechtigt das Naturrecht, all das zu tun, was anderen nicht schadet (Fred Foldvary, 2009).

Mein Naturrecht innerhalb der Grenzen, die mir durch das gleiche Recht aller Anderen gezogen sind, ist dort verwirklicht, wo die Handlungsnorm Gebot von mir frei setzbar bzw. frei akzeptierbar ist. Gebotszwängen beuge ich mich nur dort problemlos, wo ich mir diesen Zwang selbst auferlege (z. B. aufgrund freiwilliger Nachahmung oder freiwilliger Vereinbarung, bei der ich Pflichten übernehme).

Die Handlungsnorm Verbot schränkt zwar meine Freiheit ein. Sie schützt diese Freiheit aber auch, wenn sie den Anderen aufgebürdet wird. Sie schützt die Freiheit der Anderen, wenn sie mir aufgebürdet wird. Ein Verbot kann natürlich vom Ich frei akzeptiert sein. Die Akzeptanz ist aber an eine Voraussetzung geknüpft: Das Ich muss wollen, dass der Andere als Freier, d. h. als eigenständiger Wille existiert. Damit nimmt es das Du gewissermaßen in sich auf. Der Egoismus des Ich integriert den Altruismus. Diese Leistung vollbringt das Ich aber nicht als Geschöpf der Natur („empirisches“ Ich), wie auf dem Markt, wo es den Anderen - notgedrungen - als Bedürfnisträger in sein Interesse einbeziehen muss (s. Abschnitte B 1.2 f), sondern aufgrund eines feien Willensaktes, der dem Du Selbstzweckhaftigkeit zugesteht (s. Abschnitt A 2).

Als ein „empirisches“ Ich haben wir das Du allemal, ohne auf Freiheit rekurrieren zu müssen. Wir gehen mit ihm um, als wäre dort ein ichgleiches Ich. Nur so machen wir uns begreiflich, dass ein fremder Wille uns entgegenstehen kann, obwohl wir nichts von ihm sehen. Aber damit ist für die Freiheit des Du nichts gewonnen. Die ist erst gesichert, wenn vernunftgerechte Verbote (s. o.) eingehalten werden - entweder aufgrund freier Anerkennung durch das Ich, oder aufgrund von Fremdzwang gegen das Ich (Oktroyationen).

Sollte es ein persönlicher Entwicklungsstand noch nicht zulassen, Verbotenes freiwillig einzuhalten, also den anderen freiwillig als Selbstzweck zu akzeptieren und als solchen zu behandeln, greifen gesellschaftliche Mechanismen, die das - auf ganz naturrechtsgemäße Art! - erzwingen (s. Abschnitte B 2.4.2.1 ff).

Gebote und Verbote beruhen entweder auf dem eigenen oder auf einem fremden Willen (Selbstzwang oder Fremdzwang). Fremderzwungene (oktroyierte) Verbote sollten nirgends Probleme machen, sofern sie vernünftig sind (d. h. letztlich: eigentumsschützend). Fremdbewirkte (oktroyierte) Gebotszwänge hingegen darf es in der Freien Gesellschaft nicht geben.

Fremdbewirkte Verbotszwänge schaffen Frieden unter den Menschen. Jeder kommt zu seinem Recht, und zwar in den Grenzen, die ihm die Pflichten der anderen setzen. Deshalb ist dagegen vom Freiheitsstandpunkt aus nichts einzuwenden. Sind hingegen Gebotszwänge fremdbewirkt, dann wird der Frieden früher oder später gestört sein. Denn sie werden als Nötigungen empfunden.

Solange Gebote frei gesetzt oder freiwillig übernommen werden, empfinden wir sie nicht als Nötigung. Denn zwangsfrei unterbreitete Gebote können immer auch ausgeschlagen werden - das Schicksal vieler guten Ratschläge und Angebote. Nötigungen sind Gebotszwänge erst, wenn sie durch Fremdzwang bewirkt werden: als oktroyierte Gebote.

Gebote und Verbote müssen als Regulative für alle in Gesellschaft lebenden Menschen verstanden werden. Für eine Robinsonade sind sie sinnlos. Ohne Rücksicht auf die Lebensentfaltung Anderer (Robinson allein auf der Insel) würde nicht nur jeder Gebotszwang, sondern auch jeder Verbotszwang wegfallen können, ein wahrhaft freies, aber auch einsames Leben. Bei Robinson ist das Naturrecht völlig uneingeschränkt. Allerdings: Es muss zwar nicht gegen die Menschen, aber gegen die Natur selbst verteidigt werden (s. Abschnitt B 2.1).

Fazit: Oktroyierte Gebote torpedieren die Freiheit der Lebensentfaltung des Ich. Sie sind insofern naturrechtswidrig. Oktroierte Verbote hingegen schützen die Freiheit der Lebensentfaltung aller. Sie sind insofern naturrechtskonform. Gebote müssen stets individuelle Schöpfungen sein und gehören in den Privatbereich. Verbote müssen stets allgemeine Schöpfungen sein, gehören insofern in den öffentlichen Bereich.

Sowohl der Verbotszwang, als auch der Gebotszwang sind Formen der Gängelei. Der Freiheitsgrad einer Gesellschaft - einer Ehe, eines Vereins, einer Forschergruppe, aber auch einer Nation - wird dadurch ermittelt werden können, wie viele Anteile aus beiden sie enthalten. Da sind die verbotsregulierten Gruppen zweifellos im Vorteil. Denn oktroyierte Gebote schränken die Freiheit wesentlich mehr ein als oktroyierte Verbote.

Quasi der deutsche Rothbard.

Falls du das alles abgetippt haben solltest (wovon ich ausgehe), hab tausend Dank dafür =)

Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:

Submit

Nicht ganz, Dietrich ist dabei tiefgründiger und liefert ein brauchbares Fundament. Keine Ausarbeitung bis ins letzte Detail, dass wäre dem Freiheitsgedanken widersprüchlich, aber ein Fundament der Vergesellschaftung.

Ich stelle bei der Leseprobe nur die einzelnen Passagen zusammen. Ich habe das Urmanuskript mit Copyright (gibt es unter Anarchokapitalisten, was ein schlimmes Wort, sowieso nicht).

Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:

Submit