Um einen Bezug zu meinem vorherigen Beitrag herzustellen, sollte ich eigentlich für den Begriff "Phänomenadäquanz" ein Copyright beantragen. Wer das Netz durchsucht, wird diesen Begriff so nicht vorfinden (Spass beiseite).

Ich möchte aber einen Umriss vorstellen, mit welchem ich mich aktuell in Zusammenarbeit mit Dr. Eckardt und Prof. Dr. David Dürr beschäftige.

Ausgangslage und Problemstellung

Welt ist zunächst und zumeist nicht die von irgendwelchen Wissenschaften präsentierte, sondern die Welt unseres gewöhnlichen Lebens, „Lebenswelt“ 1. Die Lebenswelt ist nicht nur die Welt, in der wir leben, sondern auch die, die wir erleben und über die wir reden. Alle von Menschen formulierten Aussagen - seien sie erkenntnisrelevant oder nicht - zielen letztlich auf diese Welt, ganz gleich, ob sie nur subjektive oder gar intersubjektive Gültigkeit beanspruchen.

Nun ist die Art, in der wir diese Welt ursprünglich haben (unsere „vortheoretische Faktizität“), von merkwürdiger Zwielichtigkeit. Wir kennen diese Welt irgendwie - dann aber auch wieder nicht. Wir halten etwas in ihr für wahr - und dann wieder nicht. Wir glauben etwas als dies Bestimmte zu haben - und dann wieder als etwas Anderes. Wir meinen etwas zu wissen – dann wissen wir es wieder nicht usf.. Ist einmal das Bewusstsein der Unbestimmtheit und Bodenlosigkeit der „primären Faktizität“ vorhanden, der Zweifel am schlicht Gegebenen, dann ist es keine leicht zu bewältigende Angelegenheit, in dem Hin und Her des Meinens einen festen Stand zu gewinnen. Lange weiß man, dass das nur auf dem Weg eingehender Erforschung und durch die sich daraus entwickelnde Theorie zu erreichen ist.

Der Wert einer Theorie für den Praktiker bemisst sich an ihrer Nähe zu den Sachen, mit denen er alltäglich umgeht. Dass selbst eine allgemein anerkannte und überall geschätzte Theorie nicht per se sachnah ist, hat sich herumgesprochen. Fehlt der Sachbezug, bleibt die Anwendung blind. Das Tun des Praktikers hat dann nur einen erzwungenen, oberflächlichen Bezug zu der von ihm zitierten „Hintergrundstheorie“. Das fundamentum in re, die Verankerung in der Sache, ist nicht etwas, das - wie z. B. für den Mathematiker H. Hankel – noch zur Theorie hinzukommen kann, sondern hinzukommen muss.

Hat die Theorie die Bindung zu den Sachen bewusst und vernunftgerecht hergestellt, ist das von großem Wert für die Praxis. Ist sie aber rein spekulativ oder aufgrund zufälliger Eingebungen entstanden, bleibt ihr Praxisbezug blind. Die Theorie hat dann sogar desaströse Auswirkungen auf die Praxis, wie aus dem Beispiel „Rassentheorie“ ersehen kann.

Aber was heißt eigentlich Sache und Sachnähe?

Nur zögerlich bricht sich im Bewusstsein der Theoretiker die Einsicht Bahn, dass der Mensch die Welt nicht hat, wie sie an sich ist, sondern nur so, wie sie ihm erscheint. Der Mensch erschafft sich gewissermaßen seine Welt mit Hilfe seiner Sinnes- und Geistesleistungen selbst. Die vermeintlich „objektive“ Welt ist das Produkt der weltbildenden Aktivitäten eines Subjekts, „Korrelat einer…Universalität synthetisch verbundener Leistungen“(E. Husserl). Wo eine dieser Leistungen ausfällt, z. B. bei der Rotgrünblindheit, fehlt der entsprechende Aspekt in der erlebten Welt.

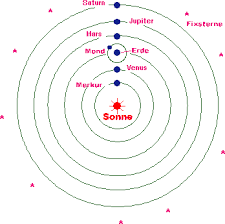

Die weltbildenden Sinnes- und Geistesleistungen und die durch sie gebildete Welt gehören zusammen. Daraus folgt, „dass für mich nichts ist, es sei denn aus eigener aktueller oder potentieller Bewusstseinsleistung. Mit anderen Worten: Kein Sein oder So-sein für mich, ob als Wirklichkeit oder Möglichkeit, es sei denn als mir geltend“ (E. Husserl). Diese Sicht der Dinge, die ihren Ursprung in der Erkenntnistheorie des ausgehenden 18. Jahrhunderts hat, führt dazu, dass das bewusste Erkennen von Welt sich nicht mehr so sehr auf das im „außen“ Gegebene konzentriert, so wie es die Naivität erlebt, sondern auf die die Welt erzeugende mentale Leistung, die weltbildende Synthesis des welthabenden Subjekts. Sie hat einen gewaltiger Umschwung im wissenschaftlichen Denken bewirkt. Immanuel Kant, der diesen Umschwung wesentlich in Gang gebracht hat, spricht von einer „Kopernikanische Wende“.

Er vergleicht ihn also mit einer Revolution, die unsere Vorstellung über das Universum völlig verändert hat.

Die weltbildende Synthesis erzeugt sowohl die „äußeren“(über die Sinne vermittelten) als auch die „inneren“ (rein geistigen) Sachgegebenheiten unseres Erlebens. Sie ist ein Prozess, der sich immer schon und auf ganz natürliche Weise bei uns vollzieht. Er bewirkt den Hervorgang der Komponenten unseres Erlebens, und zwar derart, dass komplexe Weltgebilde entstehen. Der Prozess kann angeregt sein durch Sinnesreize. Das ist aber nicht zwingend, denn Weltbildung vollzieht sich auch in Phantasien, in Träumen usw., und zwar genau so eindrücklich und plastisch als wenn sie durch Sinnesreize ausgelöst würde.

Warum die durch die weltbildende Synthesis und die ihr zufolge in Gang gesetzte Praxis zur „Welt da draußen“ passen, ist müßig zu fragen. Wir wissen es nicht. Unser Erkenntnisvermögen ist für die Beantwortung von Fagen dieser Art nicht geschaffen. Wir konstatieren nur, dass uns das „An-sich“ der Dinge verborgen bleibt und wir lediglich mit den von uns selbst erzeugten Erscheinungen umgeben sind.

Nicht nur die klassische Erkenntnistheorie, sondern auch die Befunde der Neurophysiologie lehren uns: Unser Wahrnehmen und Vorstellen richtet sich nicht auf die „Welt da draußen“, sondern auf die Sinnesdaten und Geistesvorgänge „in uns“. Das gilt besonders auch für das Erleben von Raum und Zeit. (P. Thier in: M. Madeja und J. Müller-Jung, 2016).

Dort, wo sich bestimmte Gegebenheiten unseren Sinnen nicht erschließen, schaffen wir Apparate, um mit ihrer Hilfe zu Sinnesdaten zu gelangen. Über derlei Apparate können übrigens auch die Forschungsergebnisse eines Individuums anderen Individuen - über deren Sinnesdaten - zur Kenntnis gebracht werden („Intersubjektivität“ der Erkenntnis;).

Vortreffliche Beispiele dafür sind das Mikroskop und der Oszillograph.

Kant sieht in der weltbildenden Synthesis eine zwar in sich gegliederte, dennoch „gemeinschaftliche Funktion des Gemüths“. Von ihr weiß die vortheoretische Welthabe nichts. Denn die erlebt nur deren Erzeugnisse, und zwar als an sich seiende Objekte.

Solches (im positiven Sinne!) „naive“ Erleben ist für den Menschen in seiner Rolle als Praktiker ausreichend. Für die Theorie kann es sich fatal auswirken.

Gegen das naive und unreflektierte Verständnis von „Objektivität“ argumentiert Kant: „So bedeutet die objektive Gültigkeit des Erfahrungsurteils nichts anderes, als die notwendige Allgemeingültigkeit desselben…Es sind daher objektive Gültigkeit und notwendige Allgemeingültigkeit…Wechselbegriffe, und ob wir gleich das Objekt nicht kennen, so ist doch, wenn wir ein Urteil als gemeingültig und mithin notwendig ansehen, eben darunter die objektive Gültigkeit verstanden.“ Objektivität im Sinne der Aufklärung meint also: Gültigkeit für Subjekte schlechthin, intersubjektive Gültigkeit. Deshalb sprechen erkenntnistheoretisch Geschulte heute nicht von „Objektivität“ der Welthabes, sondern von deren „Intersubjektivität“ (E. Husserl).

Sofern Welthabe der weltbildenden Snthesis des erkennenden Subjekts geschuldet ist, ist jede Erkenntnis von Weltzusammenhängen subjektbezogen, somit auch jede theoretische Aussage. Subjektbezogenheit der Theorie ist nun nicht so zu verstehen, als würde dem Belieben jedes Einzelnen stattgegeben. Das die Erkenntnis leistende und gemäß dieser Leistung handelnde Subjekt steht zwar im Mittelpunkt der Theorie. Dabei stellt sich jedoch die Frage, ob eine Erkenntnis, die auf den mentalen Strukturen eines Einzelnen beruht, Zustimmung von den Anderen erlangen und damit eine intersubjektive Erkenntnis, mit anderen Worten eine „objektive“ Erkenntnis (s. o.) sein kann. Intersubjektivität der Erkenntnis setzt voraus, dass die Bedingungen der Möglichkeit von Erkenntnis intersubjektiv sind.

Der Umstand, dass eine Erkenntnis aus den mentalen Strukturen des weltbildenden Subjekts erwächst, besagt nicht, dass Aussagen darüber sich nicht auch formal als ein System von Grund- und Folgesätzen darstellen ließen. Die Frage der Darstellung (z. B. einer mathematischen Theorie mit Hilfe der zweiwertigen Logik;) ist von der Frage der Subjektbezogenheit der Theorie unabhängig.

Der Unterschied zwischen theoretischer Erkenntnis und vortheoretischer Erkenntnis ist nicht so sehr, dass beide in ihren Aussagen voneinander abweichen. Das Besondere der theoretischen Erkenntnis ist, dass deren Aussagen in einem systematischen und widerspruchsfreien Begründungszusammenhang stehen, zumindest stehen sollten. Außerdem: „Hier wird das Seiende projiziert auf den Hintergrund des Möglichen.“ Durch die Fokussierung auf die Mögliche unseres Erkennens kann die Theorie Aussagen formulieren, die im Bereich des Wirklichen allgemeingültig sind. Denn das Wirkliche sprengt die Grenzen nicht, die ihm durch das Mögliche vorgegeben sind.

„Sache“, „Gegenstand“, „Objekt“ meint nach dem Vorangegangenen stets: Produkt einer weltbildenden Sinnes- und Geistesleistung, ein in der eigensten Erlebnissphäre des Subjekts Seiendes. Um diesen Tatbestand terminologisch zu fassen, spreche ich fortan nicht von Sache, sondern von Phänomen (s. auch I. Kant und E. Husserl). Sachnah meint dann nicht mehr: einer an sich vorhandenen Sache nahe sein, sondern den Phänomenen der subjektiven Erlebnissphäre adäquat. Sachnähe ist demzufolge - aus der Sicht des kritisch eingestellten Theoretikers - Phänomenadäquanz.

Sache als Phänomen, das ist kein bloßer Tausch der Worte. Der Lebensvollzug des Menschen ist stets mit der Welt konfrontiert, so wie sie ihm erscheint. Von dieser wissen wir nun, dass sie nichts anderes ist als das Erzeugnis synthetisierender Geistesleistungen. Sachnähe im Sinne von Phänomenadäquanz bezieht sich auf die „Produkte“ dieser Leistungen. Die erlebt das erkennende Subjekt zunächst und zumeist als „außer ihm“ seiende Objekte (s. o.).

Mit der Verwandlung des Begriffsinns von „Sache“ wird die Frage nach dem Sinn einer Theorie für Anwender z. B. für Techniker oder Lehrer, überhaupt erst interessant. Denn menschliche Praxis spielt sich im Bereich der Phänomene ab. Das gilt übrigens auch für die Forschungspraxis. Viele Forscher machen sich nicht klar, dass sie an den von ihnen selbst erzeugten Sinnes- und Geistesdaten forschen und nicht am „an-sich“ Seienden. Sie stehen erkenntnistheoretisch vor dem Vollzug der „Kopernianischen Wende“, sind erkenntnistheoretisch noch jener Zeit verhaftet, in der sich die Sonne um die Erde drehte.

Wenn der menschliche Geist alles, was er an Welt nur haben kann, selbst erzeugt, dann sind alle Fragen, die die menschliche Erkenntnis betreffen, Fragen an den Aufbau und die Funktionsweise des menschlichen Geistes, dem Erzeuger der Phänomene. Eine der bekanntesten und ausdrücklich auf die Phänomenalität ausgerichteten Forschungsrichtungen, die Vertreter aus den verschiedensten Wissensgebieten weltweit vereinigt, ist jene, der man die Eigenschaft „phänomenologisch“ prädiziert. Die Forschungsrichtung nennt sich Phänomenologie. Deren Vertretern geht es darum, die Sachen, so wie wir sie originär erleben, in den Blick zu bekommen, d. h. frei von vortheoretischen und theoretischen Vorurteilen und Vorkenntnissen - als ursprüngliche Phänomene. Die ersten Beispiele solcher Forschung hat E. Husserl in den beiden Werken „Philosophie der Arithmetik“ und „Logische Untersuchungen“ vorgelegt.

Es ist kein Zufall, dass die Mathematik und die Logik die ersten Gegenstände der neuen Forschungsrichtung wurden. In beiden Wissenschaften wurde Ende des 19. Jahrhunderts der Streit um theoretische Grundfragen besonders hart ausgefochten. Husserl stand als Schüler des Logikers F. Brentano und als Assistent des Mathematikers K. Weierstraß im Brennpunkt des Geschehens.

Phänomenadäquanz einer Theorie ist vor allem dadurch erreichbar, dass ihre Grundsätze in der phänomenalen Sphäre verankert sind. Wenn die Grundsätze einer Theorie (die Axiome) den Phänomenen, über die sie aussagen, adäquat sind, dann muss auch die Theorie, die auf deren Basis errichtet ist, phänomenadäquat sein. Denn die Theorie ist (im Idealfall) nichts anderes als ein auf Grundsätzen aufgebautes Aussagengefüge.

Theorien mit dem Anspruch auf Sachnähe im Sinne von Phänomenadäquanz gehen ausdrücklich vom subjektiven Charakter der Erkenntnisleistung aus. Dieser Ansatz hat Folgen für die Art der Theoriebildung. Sie ist jetzt der Aufweis bzw. das Nachzeichnen des Weges, den das Denken gehen muss, um zur Theorie zu gelangen. So verwandelt sich die „harmlose“ Frage der Sachnähe einer Theorie unversehens in die Frage nach der Art der Entstehung der Theorie.

Seit einiger Zeit ist es innerhalb der Wissenschaft Mode geworden, von der Theoriebildung ganz und gar Neuartiges und alles Bisherige Umwerfendes zu erwarten. Abgesehen davon, dass es bei einer Theorie, die doch theoria (Überschau über das, was ist!) sein soll, unglaublich wäre, wenn sie sich anheischte, etwas bislang Niegeahntes zutage zu fördern - die vortheoretische Welthabe hatte doch auch ihre Erkenntnisse, und zwar aufgrund des unmittelbaren Umgangs mit den Sachen -, wirkt derartiges Ansinnen bei realistischer Einschätzung menschlicher Möglichkeiten einigermaßen befremdlich, wenn nicht gar anmaßend.

Man darf von einer wissenschaftlichen Untersuchung erwarten, dass sie Neues und bislang nicht Gesehenes ans Licht bringt. Wollte sie aber den Anspruch erheben (oder einer entsprechenden Erwartung genügen wollen), auf einen Schlag hin alle Ergebnisse bisheriger Forschungsarbeit auszulöschen, oder gar die Grenzen menschlichen Erkenntnisvermögens zu sprengen, dann würde sie sich zumindest verdächtig machen. Selbst der revolutionärste und spektakulärtse „Paradigmenwechsel“ (Th. Kuhn) kann sich nur innerhalb der Grenzen unseres Weltbildungspotentials vollziehen.

Die auf Dauer tragfähigen Forschungsergebnisse sind also nicht irgendwelche willkürlichen Neuschöpfungen, die mit ihrem Glanz an „Originalität“ das Publikum hysterisieren oder bis zur Demut düpieren. Es sind jene, die ans Licht bringen, was schon vorher und ohne klares Bewusstsein unser Leben bestimmte bzw. was aufgrund fehlender Apparatur unseren Sinnen bisher nicht zugänglich war.

Der Mensch kann losgelöst von den naturgegebenen Voraussetzungen seiner Welthabe nichts erkennen. Selbst bei ihrer Verbannung aus einem angeblich „voraussetzungslosen Aussagensystem“ spielen sie sich doch irgendwann in den Vorgang des Erkennens hinein - und zwar dann als unerkannte Voraussetzungen. Das führt oft zu unerfreulichen Unstimmigkeiten. Die Mathematik z. B. sieht sich genötigt, in ihr Ausagensystem ein Verbot einzuführen (nämlich nicht durch Null dividieren zu dürfen) - eine für eine Wissenschaft mit Exaktheitsanspruch beschämende Maßnahme.

Wir können uns noch so viel Mühe geben, vermeintlich voraussetzungslose Systeme auszudenken, die Bedingungen des Denkens, das nichts anderes ist als ein Verbinden, ein Trennen, ein Ordnen, ein Beurteilen, ein Vergleichen usw., kommen allemal ins Spiel. Ist es dann nicht der kürzere Weg, zuerst diese Seinsbedingungen zu studieren und damit die Voraussetzung zu schaffen für ein Aussagensystem, das diesen Bedingungen gemäß ist?

Stecken diese Voraussetzungen - als unerkannte - in einem theoretischen System, dann ist es schwierig, die Reichweite des Systems für die Praxis zu bewerten, schwieriger sogar, als wenn man sich noch auf einem „naiven“, vortheoretischen Standpunkt befindet.

Das Problem des Sachbezugs einer Theorie stellt sich für uns Heutige zunächst von den bereits vorliegenden Theorien her. Die Frage lautet dann: Welche Affinität zur Theorie weisen die Sachen auf? Die Frage nach der Sachnähe wird nachträglich an eine bereits existierende Theorie herangetragen. Aber der Versuch, einen Weg von einer schon vorliegenden Theorie zu den Sachen zu bahnen, führt zu erheblichen Schwierigkeiten. Einer Theorie ihr Realfundament im Nachhinein gewissermaßen „unterzuschieben“, ist schon deshalb kaum möglich, weil die ursprünglichen Motive und Interessen und auch die Vorarbeiten, die zu ihrer Entstehung geführt haben, nicht mehr zugänglich sind.

Die Schwierigkeiten lassen es ratsam erscheinen, die Vorgehensweise zu ändern: Beginn bei der Beobachtung und Analyse der Sachen und erst dann die Entwicklung der Theorie. Schon im Bereich des durch unsere Sinnesdaten bestimmten Weltausschnitts stößt solches Vorhaben auf Schwierigkeiten. „Die Schwierigkeiten wachsen, wenn wir uns anderen Elementen zuwenden, … der Zeit, dem Raum, der Zahl, den Begriffen, Sätzen und dgl. Von all diesem reden wir, und wenn wir reden, sind wir auf es bezogen, wir meinen es - aber in dieser Meinung stehen wir ihm noch unendlich fern - wir stehen ihm auch dann noch fern, wenn wir es definitorisch umgrenzt haben...Freilich - wir reden von Zahlen und dergleichen, wir hantieren mit ihnen und die Bezeichnungen und Regeln, die wir kennen, genügen uns durchaus. Aber ihrem Wesen stehen wir unendlich fern.“

Der Untersuchungsansatz der Phänomenologen ist vielen formalistisch verfahrenden Theoretikern fremd, obwohl sie dem Anspruch an ihre Theorie, zur real erlebten Welt passen zu sollen, nicht widersprechen. Auch wissen sie, dass Praxis in einer erlebten und nicht irgendeiner fiktiven Welt stattfindet. Sie haben aber das Problem, die Phänomenadäquanz und damit die Praxisrelevanz ihrer Theorie im Nachgang erweisen zu müssen, was mit großen Schwierigkeiten verbunden ist und oft nicht gelingt (s. o.).

Einige formalistisch verfahrende Theoretiker unterschlagen ganz bewusst den Sachbezug ihrer Aussagensysteme. Sie stehen dann in der Not, noch zusätzlich Aussagen zur „inhaltlichen Interpretation“ formulieren zu müssen, spätestens wenn es um die Anwendung geht. Dabei stellt sich die anfangs zur Seite geschobene Frage des Sachbezugs von neuem und dann in weit härterer Form.

Ich will anhand eines Beispiels zeigen, dass eine Theorie auch dort sachnah (phänomenadäquat!) entwickelt werden kann, wo die Absicht oder vielleicht gar die Notwendigkeit besteht, sie in symbolischer Kurzform, also formalistisch zu präsentieren. Da eine logisch aufgebaute Theorie sich aus Grundsätzen herleitet, genügt es, die Phänomenadäquanz der Grundsätze zu erweisen. Sollte es gelingen, die Grundsätze eines Theoriebereichs, in dem besonders gern und ausgiebig mit Formalismen gearbeitet wird, in der Phänomenalität zu verankern, dann muss das auch in anderen Theoriebereichen möglich sein - - und dort erst recht!

Dazu mehr in Teil 2

Servus.

Darf ich dich dezent auf unser @de-STEM Projekt aufmerksam machen? Wir sind die deutschsprachige Untergruppe von @steemSTEM und vermitteln deren Votes für deutschsprachige Beiträge im Wissenschaft/Technik/Mathematik Themengebiet. Ich denke mit ein bisschen Adaption würden deine Artikel z.T. gut ins unseren Tag ( #de-stem) passen.

Ein Problem, das sehe, ist - verzeihe die Offenheit - dass es für nicht-Philosophen sehr schwer ist, deinen Texten zu folgen. Eine große Herausforderung in der immer komplexer werdenden Wissenschaft ist es ja, die eigenen Ergebnisse dann einer Allgemeinheit zu vermitteln. Und ich finde, dabei hakt es bei dir etwas. Du könntest z.B.:

lg

Sco (de-STEM Kurator)

Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:

Submit

@sco danke für deine Information und deine indirekte Anfrage.

Bezüglich deiner Offenheit ist ein Verzeihen nicht notwendig, da ich dadurch nicht angegriffen werde, sondern es sich lediglich um konstruktive Kritik handelt. Ich wäre ein sehr schlechter Wissenschaftler wenn ich konstruktive Kritik als Beleidigung ansehen würde.

Bezüglich der Textabschnitte und Überschriften, möchte ich erwähnen, dass ich alle meine Texte zuerst handschriftlich (ich bin schon in einem älteren Semester und diese Vorgehensweise eine Gewohnheit ist) in Notizen und dann in Pages (Mac) verfasse. Anschließend diese dann lediglich kopiere. Viele Absätze und stilistische Eigenheiten aber bei der Kopie nicht übernommen werden. Ich mache mir aber auch nicht die Mühe, diese dann im Textfeld anzupassen, das ist eine Faulheit meinerseits. Und eine Gewohnheit aus meinem Arbeitsleben, da ich dort nur handschriftlich arbeite und von einem Profi (meine Frau) in elektronische Form bringen lasse.

Auf die Bezugnahme der "Du nennst es philosophische" Schreibweise möchte ich erwähnen: Ich schreibe vorwiegend für eine Leserschaft, die diese Worte versteht oder auch verstehen will (diese ist wohl sehr klein, aber das ist einem anderen Umstand geschuldet). Ich habe in anderen Plattformen auch versucht mit einfacher Sprache Sinn und Inhalt von Gedanken und Erkenntnissen zu formulieren. Das Ergebnis war, dass weder die einen noch die anderen diese Texte gelesen haben. Von den, ich möchte diese "Gebildeten" nennen, wurden diese Texte auf Grund der Einfachheit nicht ernst genommen und die andere Gruppe hat schlicht kein Interesse an diesen Dingen. Ökonomik, Philosophie, Wissenschaft sind wichtige Themen, aber leider nur von Interessierten. Diejenigen, die sich dafür interessieren versuchen auch meine Texte zu verstehen, oder fragen nach. Sie lesen auch diese Texte. Was ich damit sagen möchte ist, ich schreibe nicht für Quantität sondern für Qualität. Qualität mag wohl eine subjektive Bewertung für literarische Texte sein, aber Du schreibst es ja selbst, dass wenn dies vereinfacht wird auch an Präzision verliert. Ich habe jedoch an mich den Anspruch so präzise wie mir möglich zu sein.

Wenn ein Leser meine Artikel nicht durchackern möchte, weil es ihm eventuell zu lang ist, kann ich das verstehen und respektiere dies auch, aber deshalb eine Zusammenfassung zu fertigen, nur weil es dem Leser zu lang ist, sehe ich aus Zeitgründen nicht unbedingt als notwendig an.

Wenn Du meinst, dass meine Themen zu euch passen könnten, was mich natürlich freuen würde, wäre mein Vorschlag, mich, meine Themen und mein Schreibstiel so zu nehmen wie sie sind. Ich denke, dass auch ein etwas schwierigerer Text der Information und der Bildung keinen negativen Abbruch erteilt.

Vielleicht höre ich ja diesbezüglich nochmal von Dir.

Ich selbst werde mich auf den von Dir benannten Seiten genauer umsehen.

Danke nochmals für deinen Kommentar.

Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:

Submit

Ja klar, ich verstehe und respektiere das wenn du dich auf deine kleinere, aber philosphisch versierte Leserschaft konzentrieren willst. Ist dein gutes Recht, und spricht ja nichts dagegen.

Ich persönlich handhabe es so, dass ich auf steemit etwas einfacher schreibe, so dass zumindest Wissenschafler aus anderen Disziplinen noch mitkommen. Die tatsächliche wissenschaftliche Arbeit publiziere ich eh in Fachzeitschriften, dafür brauche ich keinen blog. Wissenschaftsvermittlung ist ein schwieriges Feld, da es dieses trade-off zwischen sprachlicher Präzision und allgemeiner Verständlichkeit leider gibt. Das ist bei euch Philosophen vermutlich noch schwieriger, da die praktische Anwendbarkeit für den Ottonormalverbraucher noch seltener gegeben ist als jetzt z.B. bei der Toxikologie.

Fazit: Ich werd sicher ab und an eine vote da lassen, die steemstem-vote wird so aber halt eher selten stattfinden ;-)

Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:

Submit