새들은 마지막 하늘을 지나 어디로 날아가야 하는가?

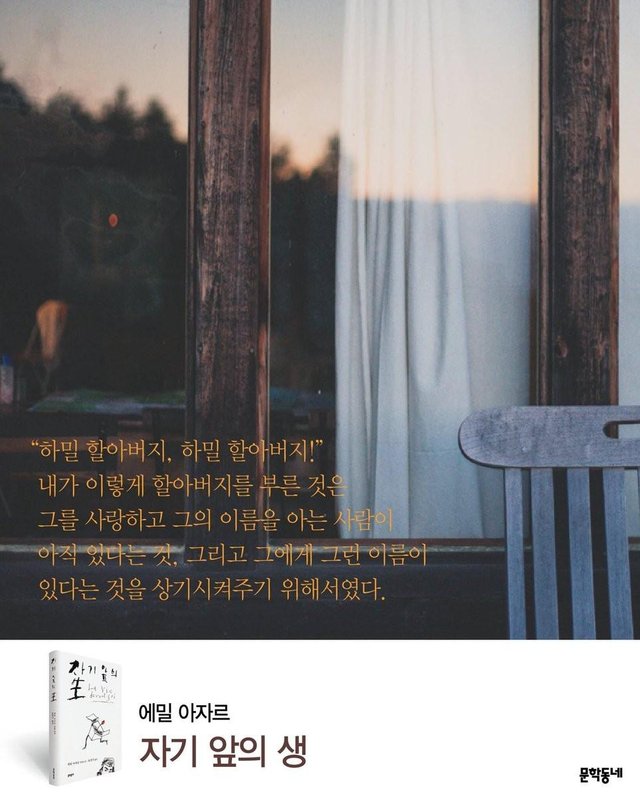

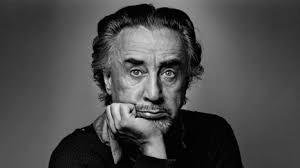

최근에 읽은 책이나 영화를 보면 작가나 주인공이 모두 일찍 죽는다. 독서 모임에서 에밀 아자르의 ‘생의 한가운데’를 읽었다. 소설보다 에밀 아자르 즉 로맹 가리의 삶이 더 소설 같았고 권총으로 생을 마감한다. ‘러빙 빈센트’ 영화를 보면서 고흐의 삶은 애잔했다. 고흐도 그가 그렇게 의지하던 동생 테오도 힘들었던 삶을 짧은 생으로 마감한다.

숭례문 학당의 30일 칼럼쓰기에 도전하며 글쓰기에 도움이 될까 하여 헤밍웨이의 칼럼을 모은 책 ‘더 저널리스트:어니스트 헤밍웨이’를 읽었다. 그도 아버지처럼 자살한다. 음악 분야에서도 예외는 없다. 파가니니와 슈만도 자살했고 슈베르트까지 31세로 젊은 생을 마감했다. 그들은 죽을 만큼 힘든 삶을 살다가 결국 일찍 죽었다. 이 예들로 삶이 아무리 짓밟아도 예술혼을 죽일 수 없다는 증명이 된다.

이제 개인의 문제를 넘어 국가적 위기가 예술에 미치는 영향을 살펴보자. 멀리 외국을 예로 들필요도 없다. 바로 우리나라 일제 강점기(1910년~1945년)일 때 소설분야의 김동인, 염상섭, 최남선, 이광수 시분야에서 김소월, 한용운, 윤동주, 이육사에 이르기 까지 영원히 기억 되어야 할 주옥 같은 수많은 작품들이 있다. 전쟁이, 고난과 역경이 결코 예술을 없앨 수 없는 것이다. 아니 오히려 핍박 속에서 예술은 더 활활 타 올랐다. 그렇게 인간에게 위로가 되고 피난처가 되어 준 것이다.

‘죽을 만큼 힘든 상황’ 속에서 그들이 쓴 글이나 그림, 음악은 위대했다. 예술은 ‘지옥에서도 피는 꽃’이라고 말하고 싶다.