Dia hanyalah seorang kuli tani, pekerja keras kelas dunia yang tangannya akrab dengan cangkul dan pisau arit.

Setiap hari dia membersihkan ladang, mencangkul kebun, dan memetik sayur. Tapi, kebun itu bukan miliknya. Iya, betul, kebun orang lain. Lucunya, dia seperti pahlawan super, berjuang di kebun orang lain demi membeli sedikit beras dan lauk sekadarnya.

Dan bukan hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk keluarganya. Ayah ibunya sudah terlalu lelah dengan hidup, dan dia, dengan modal lulus SD dan otot yang tak seberapa, berusaha menjadi tulang punggung keluarga.

Kalau ada tetangga yang memanggilnya untuk bekerja di ladang, rasanya seperti mendapat durian runtuh. Bagi dia, yang ijazahnya tak laku untuk melamar kerja , cangkul adalah pena, tanah adalah kertas, dan keringatnya adalah tanda tangan kontrak bahwa dia masih bisa makan hari ini.

Suatu sore aku bersamanya . Menghabiskan waktu sehabis Isya dengan mengobrol.

Dia telah menyiapkan ubi kayu untuk dibakar di malam ini.

Ubi kayu sudah siap dibakar, asapnya mengepul seperti mengirim sinyal ke langit bahwa di sini ada dua orang yang masih bertahan dengan hidup. Dia bercerita tentang pekerjaannya, bagaimana tanah hari ini terasa lebih keras dari biasanya, bagaimana ladang itu butuh beberapa hari lagi untuk siap ditanami.

Aku mendengarkan, sampai akhirnya mataku berat, kepalaku terkulai di dinding bambu rumahnya yang bergoyang tiap kali angin lewat. Tertidur di sana, di rumah yang lebih tipis dari impian kami berdua.

Ketika tidur, aku mendengar suara. Tidak begitu jelas.

Aku mengucek mata. Masih separuh sadar. Cahaya redup dari lampu berpendar di dinding bambu. Temanku si kuli sedang membaca. Aku mengernyit. Buku? Tengah malam begini?

"Kenapa tidak tidur?" tanyaku dengan suara serak.

Dia tetap fokus menelusuri halaman. "Besok aku kuli lagi," katanya santai. "Kalau aku tidak baca sekarang, kapan lagi aku belajar?"

Aku terdiam. Di dunia ini, ada orang yang mengorbankan tidurnya untuk mengejar ilmu. Sementara ada juga yang mengorbankan ilmu demi tidur lebih lama.

Seharusnya, dia duduk di bangku SMP seandainya dia tidak mengambil profesi kuli ini.

Malam itu, aku baru sadar kenapa di rumah kecilnya ada banyak buku, entah buku agama maupun kitab kuning.

Esoknya, dia bercerita, setiap sore dia mengajar anak-anak mengaji di balai bambu depan rumah. Kadang, orang tua mereka memberi sekadarnya—sekilo beras, beberapa ribu rupiah. Dari sanalah dia membeli buku-buku agama.

Dia mencintai ilmu, katanya. Sambil menghela napas, dia mengaku, "Seandainya keadaanku tidak begini, aku ingin sekolah. Atau jadi santri. Tapi ya, hidup tidak pernah bertanya apa yang kita inginkan."

Kira-kira begitulah kata-katanya jika dimasukkan dalam sebuah novel. Tapi kali ini, aku yang benar-benar sedih, mungkin lebih sedih daripada dia. Di hadapanku ada seseorang yang begitu mencintai belajar, namun dunia seakan menahannya dengan keadaan.

Aku tidak akan menangis jika mendengar kisah cinta bertepuk sebelah tangan, atau seseorang ingin membeli sesuatu tapi uangnya kurang.

Tapi aku benar-benar menangis jika melihat seseorang yang ingin belajar,

ilmu dengan sepenuh hati, tetapi harus mengesampingkan mimpi karena bekerja untuk keluarganya. Itu benar-benar menyayat hati.

Aku membayangkan bagaimana dia di siang hari, bekerja keras mencari sesuap nasi, dan di sore hari, mengajar anak-anak mengaji di rumah.

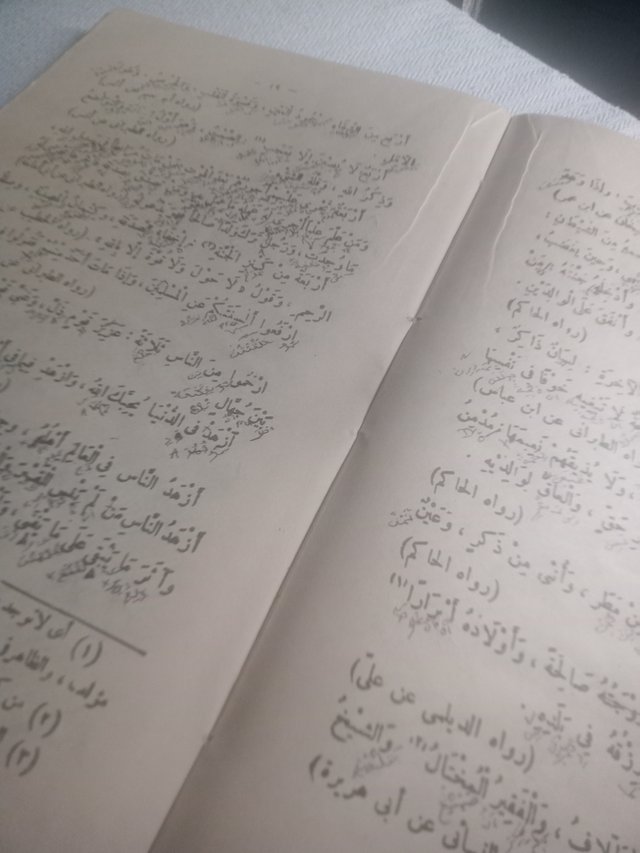

Salah satu buku dan tulisan tangannya yang aku minta untuk mengingatkan diriku agar tidak beralasan dengan keadaan

Saat malam datang dan dunia terlelap, dia terjaga, memegang buku, belajar seorang diri. Mungkin bagi orang lain, itu hanya rutinitas biasa. Tapi bagi dia, itu adalah perjuangan besar. Sebuah impian yang tak bisa ditunda, meski tubuhnya lelah, meski malam semakin larut. Semua demi satu hal: ilmu.

Begitulah, waktu berlalu dan semua perjuangannya tidak sia-sia.

Saat terakhir bertemu, dia berkata, "Aku ini miskin, tak punya ilmu, tak punya harta. Namun, jika dulu aku tak pernah belajar, mungkin aku benar-benar terhina. Ilmu ini yang membuat orang-orang menghormati aku."

Semua kerja kerasnya, dari malam-malam belajar hingga mengajar anak-anak, akhirnya membuahkan hasil. Ilmu bukan hanya mengangkat martabatnya, tetapi juga membuka mata dunia akan nilai yang sesungguhnya.

Semenjak malam itu, saat aku mendengar suara lirihnya belajar di tengah kantuk dan lelah, aku tidak pernah lagi beralasan bahwa ada halangan untuk melakukan sesuatu. Dia lebih punya alasan untuk menyerah pada keadaan, tetapi dia tidak melakukannya. Sejak itu, aku mengerti bahwa yang membatasi seseorang bukanlah nasib, melainkan keinginannya sendiri. Itulah pelajaran besar yang aku bawa seumur hidup—bahwa keterbatasan hanya ada di kepala, bukan di kenyataan.

Salam

Yunus