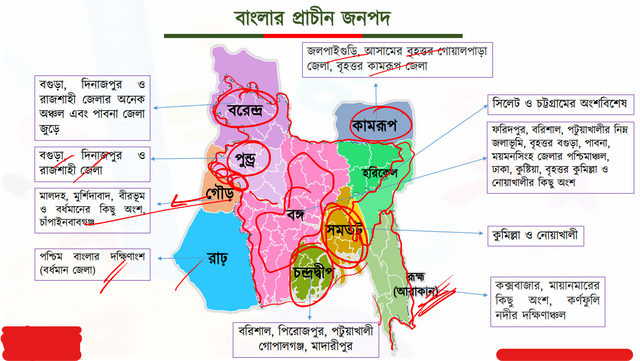

বাংলা নামের এই অখণ্ড দেশের জন্ম একবারে হয়নি। দেশটি ছােট ছোট অনেকগুলো অঞ্চলে বিভক্ত ছিল। অনেকগুলো অঞ্চল মিলে এক একটি জনপদ গড়ে ওঠে। প্রাপ্ত বিভিন্ন শিলালিপি ও সাহিত্য গ্রস্থে প্রায় যােলােটি (১৬টি) জনপদের কথা জানা যায়।

| নাম | অবস্থান | রাজধানী | বিশেষত্ব |

|---|---|---|---|

| বঙ্গ | বাংলাদেশের পূর্ব ও দক্ষিণ -পূর্ব অংশ, ঢাকা, ময়মনসিংহ, পটুয়াখালী, ফরিদপুর ও বরিশাল। | আয়তনে বৃহত্তম ও দ্বিতীয় স্বাধীন জনপদ। বঙ্গ জনপদের ভাষা ছিলো অস্ট্রিক। পদ্মা নদী এ জনপদের উত্তরাংশে অবস্থিত। | |

| পুণ্ড্র | বগুড়া, রংপুর, রাজশাহী, দিনাজপুর ও ভাগীরথী নদী হতে করতোয়া নদী পর্যন্ত। | পুণ্ড্রনগর (পরবর্তীতে নাম হয় মহাস্থানগড়)। | প্রাচীন সভ্যতার নিদর্শনের দিক থেকে পুণ্ড্রই ছিল প্রাচীন বাংলার সবচেয়ে সমৃদ্ধ জনপদ। **সম্রাট অশোকের ** রাজত্বকালে প্রাচীন পুণ্ড্র রাজ্যের স্বাধীন সত্তা বিলুপ্ত হয়। পৌন্দ্রিকশব্দের অর্থ আখ বা চিনি। এ শব্দ থেকে পুণ্ড্রবর্ধন নামের উৎপত্তি। |

| গৌড় | মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, বর্ধমান ও নদীয়া পর্যন্ত। | কর্ণসুবর্ণ (বর্তমানে মুর্শিদাবাদ)। | প্রথম স্বাধীন রাজ্য। ■ পণিনির গ্রন্থে সর্বপ্রথম গৌড়ের উল্লেখ পাওয়া যায়। |

| রাঢ় | ভাগীরথী নদীর পশ্চিম তীর ও বর্ধমান জেলার দক্ষিণ অংশ। | সূক্ষ্ম নামে পরিচিত ছিল। | |

| হরিকেল | সিলেট, চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম। | সপ্তম শতকে চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ভ্রমণ করেন। হিউয়েন সাঙ এর দীক্ষাগুরু ছিলেন নালন্দা বিহারের আচার্য মহাস্থবীর শিলভদ্র। | |

| সমতট | বৃহত্তর কুমিল্লা, বৃহত্তর নোয়াখালী ও গঙ্গা-ভাগীরথীর পূর্ব তীর থেকে শুরু করে মেঘনার মোহনা পর্যন্ত। | বড়কামতা | বর্তমানে কুমিল্লা নামে পরিচিত। বঙ্গের প্রতিবেশী জনপদ। শালবন বিহারের সন্ধান পাওয়া যায়। |

| বরেন্দ্র | বগুড়া, দিনাজপুর, রাজশাহী ও পাবনা। | উত্তর বঙ্গের ‘শক্ত মাটির’ জনপদ। | |

| তাম্রলিপ্ত | হরিকেলের দক্ষিণাংশ ও মেদিনীপুর জেলার তমলুক। | সপ্তম শতক থেকে দণ্ডভুক্তি নামে পরিচিত হতে থাকে। | |

| আরাকান | কক্সবাজার, বার্মার কিছু অংশ ও কর্ণফুলি নদীর দক্ষিণাঞ্চল। | ||

| চন্দ্রদ্বীপ | বালেশ্বর ও মেঘনার মধ্যবর্তী স্থান। | বর্তমানে বরিশাল জেলাই ছিল চন্দ্রদ্বীপের মূল ভূখণ্ড ও প্রাণকেন্দ্র। • বাঙালি উপভাষা অঞ্চল হিসেবে পরিচিত। | |

| সপ্তগাঁও | খুলনা এবং বঙ্গোপসাগরের উপকূল অঞ্চল। | ||

| বিক্রমপুর | বর্তমান মুন্সিগঞ্জ ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চল। | ||

| কামরূপ | বর্তমান রংপুর, জলপাইগুড়ি ও আসাম জেলা। | ||

| সিংগুর | বর্তমান হুগলি জেলার সিংগুড় শহর। | ||

| সোমপুর | নওগাঁ জেলার বদলগাছি। | ||

| পুষ্কর্ণ | পশ্চিমবঙ্গের দামোদর নদীর অববাহিকা পর্যন্ত। |

বঙ্গ ও বাংলা নামের আদি নিদর্শন

‘বঙ্গ’ শব্দের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়, ঋগ্বেদের “ঐতরেয় আরণ্যক" নামক গ্রন্থে। 'বঙ্গ' জনপদের কথা প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় কালিদাসের গ্রন্থে এবং গৌড় জনপদের প্রথম ধারণা পাওয়া যায় পাণিনির গ্রন্থে। সর্বপ্রথম দেশবাচক শব্দ ‘বাংলা' ব্যবহার করেন মুঘল সম্রাট আকবরের সভাকবি আবুল ফজল তাঁর ‘আইন-ই-আকবরি’ গ্রন্থে এবং বাংলা (দেশ ও ভাষা) নামের উৎপত্তির বিষয়টি এই গ্রন্থে সর্বাধিক উল্লিখিত হয়েছে । ১৩৫২ সালে সুলতানী আমলের শাসক শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ সব জনপদকে একত্র করে বাংলার নাম দেন ‘বাঙ্গালাহ্'। তাই ইলিয়াস শাহ্ 'শাহ্-ই- বাঙ্গালাহ' নামে পরিচিত। পরবর্তীতে শামসুদ্দিন ইলিয়াস শাহ্ বাংলার নামকরণ করেন ‘মূলক ই-বাঙ্গালাহ্’ যার অর্থ বাংলাদেশ [বাঙ্গালাহ্ অর্থ বাংলা, মূলক অর্থ দেশ]।

মৌর্য সাম্রাজ্য(খ্রিষ্টপূর্ব ৩২১-খ্রিষ্টপূর্ব ১৮৫)

সমগ্র ভারতবর্ষের প্রাচীন ইতিহাসে খ্রিষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে এক অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটে। খণ্ড খণ্ড ভারতবর্ষ রূপান্তরিত হয় সর্বভারতীয় সাম্রাজ্যে। আদি কৌম (গোত্রীয়) সমাজ রূপান্তরিত হয় সাম্রাজ্যে। ঐ চতুর্থ শতাব্দীতে (খ্রিষ্টপূর্ব ৩২৭ অব্দে) মহান আলেকজান্ডার মেসিডোনিয়া থেকে ভারত আক্রমণ করেন। বর্তমান উড়িষ্যাকে তখন মগধ বলা হতো। এর রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র। মগধের সম্রাট ধননন্দ ছিলেন নন্দ বংশের সর্বশেষ রাজা। কিন্তু তিনি ছিলেন অত্যাচারী রাজা। তাকে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য খ্রিষ্টপূর্ব ৩২১ অব্দে পরাজিত করেন। গ্রিকদের আক্রমণ চন্দ্রগুপ্ত শুধু প্রতিহত করেননি, উপরোন্তু তাদেরকে ভারত থেকে বিতাড়িত করতে সক্ষম হন। তার নামানুসারে ভারতবর্ষে খ্রিষ্টপূর্ব ৪র্থ শতকে যে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয় তা মৌর্য সাম্রাজ্য নামে পরিচিত। এ সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি ছিল খ্রিষ্টপূর্ব ৩২১ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ১৮৫ অব্দ পর্যন্ত।

চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য (খ্রিষ্টপূর্ব ৩২১-২৯৮ অব্দ)

মগধের সিংহাসনে আরোহণের মাধ্যমে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ভারতে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ভারতের প্রথম সম্রাট। পাটলিপুত্র ছিল তার রাজধানী। চাণক্য ছিলেন তাঁর প্রধানমন্ত্রী। চাণক্যের বিখ্যাত ছদ্মনাম কৌটিল্য, যা তিনি তাঁর বিখ্যাত সংস্কৃত গ্রন্থ ‘অর্থশাস্ত্র’ এ গ্রহণ করেন। রাষ্ট্রশাসন ও কূটনীতিকৌশলের সার সংক্ষেপ এই অর্থশাস্ত্র। গ্রন্থটি মোট ১৫ খণ্ডে রচিত।

সম্রাট অশোক (খ্রিষ্টপূর্ব ২৭৩–২৩২ অব্দ)

সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে উত্তর বাংলায় মৌর্য শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। অঞ্চলটি মৌর্যদের একটি প্রদেশে পরিণত হয়েছিল। প্রাচীন পুণ্ড্রনগর ছিল এ প্রদেশের রাজধানী। ‘কলিঙ্গের যুদ্ধ’ সম্রাট অশোকের জীবনে ছিল এক মাইলস্টোন। যুদ্ধে কলিঙ্গ রাজা সম্পূর্ণ পরাজিত হন এবং এক লক্ষ লোক নিহত হয়। কলিঙ্গ যুদ্ধের রক্তস্রোত অশোকের মনে গভীর বেদনার রেখাপাত করে। তখন কৃতকর্মের অনুশোচনায় মূহ্যমান অশোক বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। বৌদ্ধধর্ম থেকেই নির্বাণ ধারণাটি উৎপত্তি লাভ করে। তার শাসনামলে বৌদ্ধধর্ম রাজধর্ম হিসাবে স্বীকৃতি পায়। তাঁর চেষ্টায় বৌদ্ধধর্ম বিশ্বধর্মের মর্যাদা পায়। এজন্য তাঁকে ‘বৌদ্ধধর্মের কনস্ট্যানটাইন' বলা হয়। খ্রিষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে সম্রাট অশোকের সময়ের শিলালিপি রাজধানী পুণ্ড্রনগরে পাওয়া যায়। অশোককে অবিভক্ত বাংলার সর্বপ্রথম রাজা বলা হয়।

গুপ্ত সাম্রাজ্য(আনুমানিক ৩২০ খ্রিষ্টাব্দ - ৫৫০ খ্রিষ্টাব্দ )

মৌর্য সাম্রাজ্যের পতনের পর ভারতের রাজনীতিতে দীর্ঘদিন বিচ্ছিন্নতা, আঞ্চলিকতা ও বৈদেশিক শক্তির আধিপতা বিরাজ করেছিল। এমন সময় প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ভারতে বিশাল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। আনুমানিক ৩২০ খ্রিষ্টাব্দ থেকে ৫৫০ খ্রিষ্টাব্দ অবশি গুপ্ত বংশের শাসকগণ ভারতীয় উপমহাদেশ শাসন করেন। ভারতের ইতিহাসে গুপ্তযুগ সামগ্রিকভাবে ‘স্বর্ণযুগ' হিসেবে খ্যাত। এ যুগে ভারতের কলা, স্থাপত্য ও ভাস্কর্য এক অনন্য উচ্চতায় পৌঁছায়।

প্রথম চন্দ্রগুপ্ত (৩১৯–৩৩৪ খ্রিষ্টাব্দ)

ঘটোৎকচ ওঙের পুত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ছিলেন ভারতে গুপ্ত বংশের প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা এবং প্রথম গুপ্ত সম্রাট। তার রাজধানী ছিল পাটলিপুত্র।

সমুদ্রগুপ্ত (৩৩৫-৩৮০ খ্রিস্টাব্দ)

সমুদ্রগুপ্ত ছিলেন গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। তার আমলে সমতট ছাড়া বাংলার অন্যান্য জনপদ গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল। তাকে প্রাচীন ভারতের নেপোলিয়ন বলা হয়। সমুদ্রগুপ্তের রাজধানী ছিল পুণ্ড্রনগর।

দ্বিতীয় চন্দ্ৰগুপ্ত (৩৮০-৪১৪ খ্রিস্টাব্দ)

সমুদ্রগুপ্তের মৃত্যুর পর দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসনে বসেন। তিনি মালবের উজ্জয়নীতে সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজধানী স্থাপন করেন। বিক্রমাদিত্য ছিল তাঁর উপাধি। তাঁর শাসনকালে গুপ্ত সাম্রাজ্য সর্বাধিক বিস্তৃত হয়। অনেক প্রতিভাবান ও গুণী ব্যক্তি তাঁর দরবারে সমবেত হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে প্রধান নয়জনকে ‘নবরত্ন’ বলা হয়। যেমন কালিদাস, অমরসিংহ, বরাহমিহির প্রমুখ।

●মহাকবি কালিদাস: সংস্কৃত ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ও নাট্যকার। তাঁর রচনাবলির মধ্যে অভিজ্ঞান শকুন্তলম নাটক, রঘুবংশ ও কুমারসম্ভব মহাকাব্য এবং মেঘদূত ও ঋতুসংহার গীতিকাব্য সাহিত্যমাধুর্যে অতুলনীয়।

● অমরসিংহ: অমরসিংহ ছিলেন সংস্কৃত কবি, ব্যাকরণবিদ এবং প্রাচীন ভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অভিধান প্রণেতা। তাঁর প্রসিদ্ধ সংস্কৃত অভিধান ‘অমরকোষ'।

● আর্যভট্ট: তিনি একজন বিখ্যাত বিজ্ঞানী। অন্য সবার আগে পৃথিবীর আহ্নিক ও বার্ষিক গতি নির্ণয় করেন। রচিত গ্রন্থের নাম আর্য।

● বরাহমিহির: বরাহমিহির ছিলেন বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ‘বৃহৎ সংহিতা'।

গুপ্ত-পরবর্তী বাংলা

পঞ্চম শতকে দুর্ধর্ষ পাহাড়ি জাতি হুন ও ষষ্ঠ শতকে মালবের যশোবর্মণের আক্রমণের ফলে ষষ্ঠ শতকের প্রথমার্ধের গুপ্ত শাসনের পরিসমাপ্তি ঘটে। বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর সারা উত্তর ভারতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন রাজবংশের উদ্ভব হয়। এভাবে গুপ্তদের পর সমগ্র উত্তর ভারতে রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দেয়। সেই সুযোগে বাংলাদেশে দুইটি স্বাধীন রাজ্যের সৃষ্টি হয়। একটি হলো দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম- বাংলার দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত, যার নাম ছিল বঙ্গ। বাংলার পশ্চিম ও উত্তর বাংলা নিয়ে গঠিত দ্বিতীয় রাজ্যের নাম ছিল গৌড়।

স্বাধীন বঙ্গ ও গৌড় রাজ্য

ষষ্ঠ শতকের প্রথম দিকে মধ্য এশিয়ার দুর্ধর্ষ যাযাবর জাতি হুনদের আক্রমণে গুপ্ত সাম্রাজ্য টুকরো টুকরো হয়ে বঙ্গ রাজ্যের উদ্ভব ঘটে।

১. বঙ্গ রাজ্য: দক্ষিণ-পূর্ব বাংলা এবং পশ্চিম বাংলার দক্ষিণাঞ্চল জুড়ে ছিল এর অবস্থান। গোপচন্দ্র, ধর্মাদিত্য ও সমাচারদেব নামে তিন জন রাজা মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করে স্বাধীন বঙ্গ রাজ্য শাসন করতেন।

২. গৌড় রাজ্য: বাংলার পশ্চিম এবং উত্তরাঞ্চল জুড়ে ছিল এর অবস্থান। গুপ্ত রাজাদের অধীনে বড় কোন অঞ্চলের শাসনকর্তাকে বলা হত ‘মহাসামন্ত’। শশাঙ্ক ছিলেন গুপ্ত রাজা মহাসেন গুপ্তের একজন মহাসামন্ত। শশাঙ্ক ৫৯৪ খ্রিষ্টাব্দে গৌড় অঞ্চলে ক্ষমতা দখল করে স্বাধীন গৌড় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি প্রাচীন বাংলার জনপদগুলোকে গৌড় নামে একত্র করেন। শশাঙ্কের উপাধি ছিল রাজাধিরাজ। তিনি ছিলেন বাংলার প্রথম স্বাধীন ও সার্বভৌম রাজা। শশাঙ্ক রাজধানী স্থাপন করেন কর্ণসুবর্ণে। এটি ছিল বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলায়।

পুষ্যভূতি রাজ্য

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পর উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলে কতগুলো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের উৎপত্তি ঘটে। এদের মধ্যে বর্তমান পাঞ্জাবের পূর্বাঞ্চলে পুষ্যভূতি রাজ্যের অভ্যুদয় অন্যতম। হর্ষবর্ধন (৬০৬-৬৪৭ খ্রি.) পুষ্যভূতি বংশের শ্রেষ্ঠ রাজা। হর্ষবর্ধনের সভাকবি ছিলেন বানভট্ট। বানভট্টের বিখ্যাত গ্রন্থ ‘হর্ষচরিত'।

মাৎস্যন্যায় (৭ম-৮ম শতক)

৬৩৭ খ্রিষ্টাব্দে শশাঙ্কের মৃত্যুর পর বাংলার ইতিহাসে এক অন্ধকার যুগের সূচনা হয়। দীর্ঘদিন বাংলায় কোনো যোগ্য শাসক ছিলেন না। ফলে রাজ্যে বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা দেখা দেয়। একদিকে হর্ষবর্ধন ও ভাস্কর বর্মণের হাতে গৌড় রাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যায়, অন্যদিকে ভূস্বামীরা প্রত্যেকেই বাংলার রাজা হওয়ার কল্পনায় একে অন্যের সাথে সংঘাতে মেতে ওঠে। কেন্দ্রীয় শাসন শক্ত হাতে ধরার মতো তখন কেউ ছিল না। এ অরাজকাতর সময়কালকে পাল তাম্রশাসনে আখ্যায়িত করা হয়েছে ‘মাৎস্যন্যায়’ বলে। পুকুরে বড় মাছ ছোট মাছকে ধরে গিলে ফেলার মতো বিশৃঙ্খল পরিস্থিতিকে বলে ‘মাৎস্যন্যায়’। বাংলার সবল অধিপতিরা এমন করে ছোট অঞ্চলগুলোকে গ্রাস করছিলেন। এ আরাজকাতর যুগ চলে একশ বছরব্যাপী অষ্টম শতকের মাঝমাঝি এ অরাজকতার অবসান ঘটে পাল রাজত্বের উত্থানের মধ্য দিয়ে। অর্থাৎ ৭৫৬ খ্রিষ্টাব্দে গোপালের ক্ষমতা গ্রহণের মাধ্যমে মাৎস্যন্যায়ের চূড়ান্ত অবসান ঘটে।

We found STEEM in your post, upvoted and resteemed

Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:

Submit