.png)

Literatura China

Leer literatura china es un gran logro de la globalización, pero al final los relatos que tenemos se deben al interés de muchas generaciones hacia esa cultura y también a un acercamiento de los escritores chinos al mundo occidental. Aunque para los occidentales siempre existió una conciencia más o menos vaga de esa tierra, debido a las narraciones fantásticas de los viajeros que alimentaron los relatos de la cultura popular. En épocas más recientes el comercio y el imperialismo nos acercaron más a China gracias al intercambio de productos que al final también eran una declaración cultural, aunque nuestra relación con Japón siempre fue mucho más cercana gracias a la apertura que tuvieron los japoneses en el siglo XIX hacia nuestra cultura y a la cercanía geográfica, principalmente liderada por el intercambio entre los habitantes del archipiélago y los buques de guerra estadounidenses. Ya en el siglo veinte esa tendencia de occidentalización de Japón influenció decididamente a China, ya que muchos escritores tuvieron influencia de los japoneses al igual que se comenzaron a aprender otros idiomas para comprender el pensamiento occidental, principalmente el socialismo.

Los puentes culturales han ido y venido de ambos lados. Gracias a Ezra Pound tenemos un buen conocimiento de las bases del idioma y de la poesía china, y esfuerzos como el de Dafu y su compañero Guo Moruo al traer parte de las narraciones y las formas occidentales a China, principalmente inglesas gracias a la influencia de Japón. Gracias a su esfuerzo tenemos conocimiento de la obra como los Premios Nobel Gao Xingjian y Mo Yan, que pertenecieron a la generación que les sucedió y quienes tuvieron por primera vez proyección internacional, sobrevivientes de la masacre que significó la Revolución Cultural. El interés por la proyección internacional y el esfuerzo por desentrañar los misterios del chino ha significado poco a poco un intercambio cultural que ha ido creciendo, también fomentado por la diplomacia china en los últimos años y que ha favorecido nuestro conocimiento sobre una literatura milenaria que en realidad apenas estamos descubriendo.

Yu Dafu pertenece a la generación anterior al comunismo. Nació hacia el final del siglo diecinueve y falleció durante la Segunda Guerra Mundial Su literatura es reflejo de una china empobrecida y un Japón que crecía con enormes contrastes y lidiando entre la democratización y el autoritarismo. Este relato nos deja claro las tensiones que se vivían en la época, que en realidad no son tan diferentes de las preocupaciones de la China moderna e inclusive de nuestras propias preocupaciones. Como ven, en realidad no somos tan diferentes.

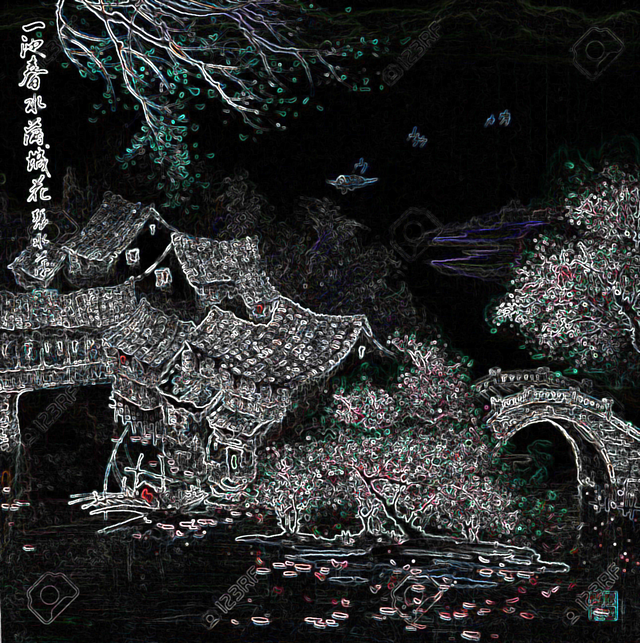

**Intoxicantes noches de primavera (Yu Dafu) **

I

Durante seis meses estuve en Shanghai sin trabajo y debido a esta cesantía me cambié tres veces de vivienda. Primero residí en un sucucho de la calle del Pozo Bullente, una cárcel sin guardias donde jamás brillaba el sol. Con la excepción de unos cuantos feroces sastres con aspecto de maleantes, los inquilinos de esta prisión sin vigilancia eran en su mayoría intelectuales desconocidos y dignos de compasión. Por eso es que le puse al lugar la Grub Street Amarilla1. Después de un mes, más o menos, subió repentinamente el arriendo y me vi obligado —con mis pocos libros llenos de hojas dobladas— a mudarme a un hotelucho que conocía, cerca del Hipódromo También aquí me topé con cierto tipo de presiones que me hicieron mudarme. Esta vez encontré un cuartito en el barrio bajo, frente a Jihsinli, en la calle de la Abolladura, al extremo norte del Puente del Jardín. En este lado de la calle de la Abolladura las casas no se elevaban sobre los siete metros. El piso que yo habitaba era sumamente pequeño y bajo. Si estando de pie hubiese querido estirar los brazos y bostezar, mis manos habrían atravesado el techo gris y polvoriento.

Entrando desde el callejón por la puerta principal, se llegaba primero al cuarto del patrón. Aquí, abriéndose paso entre montones de andrajos, tarros y botellas viejas y otras basuras, había que alcanzar una desvencijada escala inclinada contra la pared. Era el único camino para ir al oscuro agujero —un metro cuadrado— que conducía al segundo piso, que no era en verdad más que un solo piso pequeño y sombrío dividido en dos compartimientos. Yo ocupaba aquel donde se hallaba el hoyo; el otro lo tenía una mujer que trabajaba en la compañía N de cigarrillos. Debido a que ella tenía que pasar por mi "cuarto" para llegar al suyo, mi arriendo mensual era unas cuantas monedas más barato.

Nuestro patrón era un hombre avejentado, de espaldas gachas, que bordeaba los cincuenta. Su rostro descolorido tenía un brillo oscuro y aceitoso. Sus ojos eran de tamaño desigual, y sus pómulos, filudos y salientes. Las arrugas de la frente y la cara estaban impregnadas de un carboncillo que, a pesar del lavado matinal, parecía indeleble. Se levantaba entre las ocho y las nueve todos los días y, después de un golpe de tos, salía de la casa con un balancín y dos cestas de bambú. Generalmente regresaba a las tres o a las cuatro de la tarde con las mismas cestas vacías. De vez en cuando volvía con su carga, el mismo tipo de cosas que tenía diseminadas por su cuarto: andrajos, botellas rotas y toda clase de basuras. En estas ocasiones solía comprarse un poco de vino y, sentado al borde de su cama, lo bebía solo, lanzando maldiciones en un lenguaje incomprensible.

Conocí a mi vecina de piso la misma tarde en que me mudé. Como a las cinco, cuando el rápido crepúsculo primaveral ya había caído, encendí una vela y comencé a ordenar los libros que me había traído del hotel, poniéndolos en dos montones, uno grande y otro más pequeño. En el grande coloqué dos marcos de cuadros de veinticuatro pulgadas. Habiendo vendido todos los muebles que tenía, este arreglo de libros y marcos debía hacer las veces de escritorio en el día y de cama por la noche. Luego me senté en el montón más bajo, de frente al escritorio, y encendí un cigarrillo. Mientras estaba ahí, mirando la vela y fumando, escuché un ruido leve bajo la puerta trampa, a mis espaldas. Me di vuelta, pero sólo pude ver la sombra de mi propia cabeza. Los oídos, sí, me dijeron claramente que alguien venía subiendo. Miré con ahínco a la oscuridad y ante mis ojos apareció un rostro ovalado y muy pálido. Supe de inmediato que se trataba de mi compañera de piso. Cuando vine a tratar por el cuarto, el viejo patrón me advirtió que además de él vivía en la casa una obrera. Yo había arrendado el cuarto sin pensarlo dos veces. En primer lugar me gustaba el precio bajo del arriendo y, en segundo, me complacía el hecho de que no hubiera una dueña de casa ni niños. Cuando la vecina entró en mi cuarto, me levanté y la saludé con una venia.

— Buenas tardes —dije—. Acabo de mudarme. Espero que nos llevaremos bien.

Ella no respondió, pero sus grandes ojos oscuros me miraron escrutadoramente. Luego llegó a su puerta, le quitó la llave y entró en su cuarto. Es todo cuanto vi en ese primer encuentro, pero algo me dijo que se trataba de una joven criatura indefensa. Algo en sus rasgos pálidos y en su figura pequeña y delgada parecía indicar que se trataba de un alma desolada y lastimosa. Sin embargo, en ese tiempo tenía yo mismo excesivas preocupaciones como para gastar demasiada compasión en alguien que, al menos, aún tenía trabajo, de modo que volví a sentarme en el montón pequeño de libros y me quedé allí inmóvil, mirando la luz de la vela.

Pasó una semana desde mi llegada al barrio bajo. Todos los días cuando mi vecina partía al trabajo —se iba antes de las siete y regresaba después de las seis— me encontraba sombríamente sentado sobre mi montón de libros, mirando la llama de la vela o la lámpara de aceite. Quizás fue la constancia con que yo mantenía este hosco hábito lo que despertó su curiosidad. Porque un día, cuando subió la escala y yo, como siempre, me levanté para darle paso, se detuvo y me miró fijo:

— ¿Qué es lo que lee con tanto afán todo el tiempo? —me preguntó con voz tímida y balbuceante. Hablaba suave, en puro dialecto de Suchow, pero el sentimiento que esta encantadora lengua me producía es imposible de describir, de modo que me limitaré a traducir sus palabras al habla corriente. Lo que dijo me hizo enrojecer. El hecho es que aunque pusiera ante mí una cantidad de libros extranjeros, mientras permanecía así, sentado, pétreo, día y noche, mi mente se hallaba en tal estado de confusión, que no leía ni una sola palabra. A veces dejaba que mi imaginación llenara el espacio entre las líneas con formas y figuras extrañas; otras, me quedaba simplemente mirando las ilustraciones y de inmediato mi fantasía evocaba las más fantásticas imágenes. En verdad en aquel tiempo me aquejaban el insomnio y la desnutrición y mi estado no era en absoluto normal. Más aún, puesto que la única cosa que poseía en el mundo —la túnica guateada que tenía en la espalda— estaba harapienta hasta lo increíble, no había podido salir durante el día, y puesto que en mi oscuro cuartucho, que no daba paso a la luz del sol, tenía que usar la vela o la lámpara de aceite todo el tiempo, mis ojos y mis piernas también se hallaban debilitados por el desuso.

— En verdad no estaba leyendo —dije confuso—. Pero parecería tan absurdo estar sentado como piedra... Por eso pongo los libros abiertos frente a mí.

Me lanzó una mirada burlona y entró en su cuarto, siempre con la expresión asombrada.

Sería falso decir que había descuidado por completo la idea de un trabajo, o que en verdad no hubiera hecho nada. En ciertos momentos sentía la mente más despejada y había traducido varios poemas ingleses y franceses y varios cuentos alemanes de más o menos cuatro mil palabras desde que estaba ahí. El resultado de mis esfuerzos lo había enviado a unas firmas editoriales nuevas. Siempre echaba la correspondencia en la oscuridad de la noche, cuando nadie más estuviera rondando. No tenía esperanzas de conseguir un verdadero trabajo y pensaba que lo único que podía hacer era tratar de usar mi cerebro disecado. Si me acompañaba la suerte y mis traducciones encontraban acogida entre los editores y se publicaban, me llegarían unos cuantos yinyuanes.

II

Viviendo en cualquier lugar de las tristes concesiones extranjeras de Shanghai, uno difícilmente advertía el paso de los días o el cambio de las estaciones, y en la barriada donde estaba la calle de la Abolladura yo sólo me percataba de que mi andrajosa túnica se iba haciendo más y más pesada día tras día, hasta que de pronto me di cuenta de que la primavera debía de estar ya bastante vieja, como reza el dicho.

Pero yo —con mi cartera magra— no me hallaba en condiciones de ir a ninguna parte. Todo cuanto estaba en mis manos hacer era seguir sentado junto a mi lámpara, día y noche, en la pieza oscura. Un día me encontraba allí, como de costumbre, cuando llegó mi vecina con dos paquetes pequeños. Al pararme con el objeto de darle paso, dejó uno de ellos sobre mi escritorio y dijo:

— Es un poco de pan de pasas para usted. Cómaselo mañana. Compré también unos plátanos. ¿Quiere venir a mi pieza y compartirlos conmigo?

Le tuve el paquete mientras abría la puerta y me conducía a su cuarto. Habíamos sido vecinos alrededor de dos semanas y al parecer había llegado a considerarme un hombre honesto y respetable. El temor y la sospecha que mostrara su rostro la primera vez que hablamos habían desaparecido. Al entrar en su cuarto pude darme cuenta de que afuera aún no oscurecía. Declinantes rayos de sol llegaban por una ventana que daba al sur, y vi que tenía una cama hecha con dos tablones, una mesita de laca negra contra la pared, un baúl de madera y un piso redondo. No tenía mosquitero, pero dos limpias colchas de algodón cubrían la cama. Una cajita de lata sobre la mesa guardaba posiblemente sus cosas de tocador; estaba salpicada con manchas de grasa. Recogió algunas prendas de vestir sueltas que había sobre el piso y me invitó a sentarme. Me sentí un poco turbado por el alboroto cálido y hospitalario con que me acogía.

— ¡Somos vecinos tan cercanos! Por favor, no tenga ceremonias conmigo —le dije.

— No las tengo. Pero usted siempre se levanta cuando yo llego, para dejarme pasar. De veras me siento muy reconocida.

Diciendo esto, deshizo el paquete, me ofreció un plátano y peló uno para ella. Mientras comíamos, se sentó en la cama.

— ¿Por qué se lo pasa sentado ahí, en lugar de salir a buscar trabajo?

— Quiero trabajar y he buscado en todas partes, pero no he hallado nada.

— ¿No tiene amigos?

— Sí que tuve amigos. Pero en estos tiempos de vacas flacas no manifiestan mucho interés por verme.

— ¿Ha estudiado algo?

— Sí. Pasé algunos años en una escuela extranjera.

— ¿Dónde está su familia? ¿Por qué no se va a casa?

A esas alturas sus preguntas me hicieron ver de pronto lo que en realidad me estaba pasando. En los últimos seis meses, más o menos, me había estado simplemente consumiendo día a día y ya había olvidado hasta cosas tales como ¿quién soy?, ¿qué estoy haciendo?, ¿estoy triste o feliz? Mi mente estaba llena de todas las dificultades por las que había atravesado durante estos meses, de modo que sólo pude mirarla con torpeza, incapaz de decir una palabra. Mi expresión debe de haberla hecho creer que yo era un paria sin hogar. También en su rostro se reflejó un dejo de tristeza y soledad.

— ¡Entonces usted es como yo! —dijo en un suspiro, y cayó, como yo, en el silencio. Vi que sus ojos se estaban humedeciendo e intenté cambiar de tema.

— ¿Qué hace en la fábrica?

— Empaqueto cigarrillos.

— ¿Cuántas horas trabaja?

— Comenzamos a las siete y terminamos a las seis, con una hora libre para almorzar... Diez horas diarias. Nos pagan por hora y tenemos que cumplir la cuota o nos multan.

— ¿Cuánto pagan entonces?

— Nueve yinyuanes al mes. Tres yinyuanes por diez días.

— ¿Y cuánto gasta en alimentarse?

— Cuatro yinyuanes al mes.

— Si no pierde nada de tiempo, le quedan entonces cinco yinyuanes para traer a casa, ¿no? ¿Le alcanza eso para pagar el arriendo y vestirse?

— ¡Por supuesto que no! Y el capataz es tan... —se estremeció—. Detesto la fábrica. ¿Usted fuma?

— Sí.

— Ojalá que no fumara. Pero si tiene que hacerlo, por favor no fume los cigarrillos de mi fábrica. Es tanto lo que la odio; odio todo lo que hay en ella.

Comprendí lo hastiada que estaba y no se me ocurrió qué decirle. Terminé el plátano y le eché una ojeada al lugar. También allí estaba oscureciendo. Me paré, agradecí y regresé a mi cuarto.

Por lo general, debido a lo exhausta que la dejaba el día de trabajo, mi vecina se acostaba poco después de llegar; esa noche la escuché trajinar en su pieza durante mucho rato. No se acostó hasta pasada la medianoche. Desde esa ocasión siempre conversábamos algunas palabras a su regreso: así supe todo lo referente a ella.

Se llamaba Chen Erh-mei y su familia era de Suchow, aunque ella había crecido en uno de los pueblos en las afueras de Shanghai. Su padre trabajó también en la fábrica, pero había muerto el otoño anterior. Cuando estaba vivo, compartían este mismo cuartucho mísero y se iban juntos al trabajo todos los días. Ahora estaba completamente sola. El primer mes después de la muerte de su padre se iba llorando todo el camino hasta la fábrica, y por las tardes volvía también con las mejillas húmedas de lágrimas. Tenía apenas diecisiete años y no contaba con hermanas, hermanos ni familiares directos. Nuestro viejo patrón de abajo había arreglado por su entera cuenta el funeral y el entierro, para lo cual, antes de morir, su padre le había entregado quince yinyuanes.

— Es un viejo bueno —me dijo—. Nunca ha mostrado malas intenciones con respecto a mí, por lo cual he podido seguir trabajando igual que antes de morir papá. Pero uno de los capataces de la fábrica sí que es un tipo malvado. Sabe que mi padre ha muerto y está tratando de aprovecharse de mí.

III

El tiempo parecía haber cambiado. En los últimos días el mal ventilado y turbio cuartucho que constituía mi único mundo se había puesto estrecho y caluroso como un húmedo horno de vapor. Tan opresivo era, que me mareaba y me producía náuseas. En ciertas épocas del año, especialmente hacia fines de la primavera, mis nervios solían llevarme casi hasta la locura. Comencé ahora a salir y dar largas caminatas solo, por la noche, cuando ya las calles quedaban tranquilas. Vagando solitario bajo la estrecha franja de ese cielo azul oscuro, miraba las estrellas y dejaba que mi pensamiento remontara en fantasías. Eso era bueno para mi salud. Durante estas intoxicantes noches de primavera, cuando me sentía arrebatado, solía vagar hasta cerca del alba antes de volver a la cama. Descubrí que después de estas vagancias agobiadoras, podía dormir hasta el mediodía, a veces hasta más, en realidad, casi hasta la hora en que llegaba Erh-mei del trabajo. Después de estas horas de buen sueño empecé a sentirme como una persona nueva. Por lo general, nunca lograba comer más de media libra de pan, pero desde que comencé mis ejercicios de medianoche, el apetito mejoró hasta que me encontré comiendo el doble. Aunque esto significaba un severo golpe a mi presupuesto, mi cerebro, nutrido por estas raciones aumentadas, fue capaz de concentrarse mucho mejor. Luego de esos vagares nocturnos y antes de acostarme, logré escribir un par de cuentos al estilo de Edgar Allan Poe. Al releerlos me pareció que no estaban mal. Después de numerosas correcciones y de pasarlos en limpio, los envié. No podía evitar una leve esperanza en ellos, pese a que ninguna noticia me había llegado de las traducciones que enviara tiempo atrás. A los pocos días de mandarlos, me olvidé también de los cuentos.

En cuanto a mi vecina Erh-mei, sólo la veía ocasionalmente cuando llegaba del trabajo, ya que cuando partía, en la mañana, yo estaba, por lo general, profundamente dormido. Por alguna razón, su actitud hacia mí había vuelto a aquella primera, de temor y sospecha. A veces me lanzaba unas miradas penetrantes, como si sus ojos límpidos y oscuros quisieran entre reprocharme y advertirme.

Ya habían transcurrido tres semanas desde mi cambio a la barriada. Una tarde, cuando acababa de encender la vela y leía una novela que había comprado de segunda mano, Erh-mei subió apresurada la escala y se detuvo frente a mí.

— ¡Hay un cartero abajo y lo busca a usted! Trae una carta por la que usted tiene que firmar.

La expresión de temor y sospecha en su rostro se manifestó más que nunca. Parecía estar diciendo: "Ah, lo han descubierto". Molesto por esta actitud suya, le dije severamente:

— ¿Una carta? ¿Quién me va a escribir? No puede ser para mí.

Mi reacción indignada la hizo sentirse triunfante.

— Baje usted mismo a ver —dijo fríamente—. Sólo usted sabe lo que habrá hecho.

Mientras decía esto, oí la voz del cartero desde abajo, gritando impaciente:

— ¡Carta certificada!

Al recibir la carta, mi corazón empezó a saltar. Una de mis traducciones había sido aceptada por una revista y me enviaban un giro postal para cobrar cinco yinyuanes. Mi cartera estaba ya muy vacía y esto significaba que podría pagar el arriendo a fin de mes y guardar algo para sobrevivir unos cuantos días. La necesidad que tenía de esos cinco yinyuanes era más grande de lo que nadie hubiese podido imaginar.

La tarde siguiente fui al correo y cobré mi giro. Breves momentos en la calle bajo un sol fuerte y me hallé empapado de transpiración. Miré a la gente a mi alrededor, luego me miré yo mismo y sentí vergüenza. Las gotas de sudor me caían como lluvia de la cabeza y el cuello. Cuando vagaba por las noches, no había sol y la nocturna brisa fresca de primavera, mientras recorría callejones después de la medianoche, no era tan incompatible con mi andrajosa túnica guateada, la única prenda que poseía. Pero ahora corría la media tarde de un cálido y soleado día de primavera y yo, como un tonto, no me había percatado de ello, sino que andaba por la calle con el mismo viejo atavío. Naturalmente que cuando me comparé con mis semejantes en la calle, adaptados a los cambios de la estación, me sentí abochornado. En ese instante olvidé por completo el arriendo que en pocos días debía pagar, así como los escasos contenidos de mi cartera, y lentamente me dirigí hacia las tiendas de ropa de la calle Cha. Yo, que no había salido a la luz del día en tanto tiempo, sentí ahora, por un momento, como si hubiese entrado en el paraíso al ver todo el inquieto movimiento y los rickshaws2 bajando presurosos por la calle con jóvenes y damas elegantísimos, las lujosas y deslumbrantes vitrinas de las sederías y de los joyeros, y escuché el zumbido de las voces humanas, de pasos y campanas y cuernos. Olvidé mi propia existencia mezquina y tuve deseos de cantar y de brincar tan alegremente como mis semejantes. Sin darme cuenta, comencé a tararear una viejísima melodía de alguna ópera de Pekín. Pero este nirvana pasajero fue de súbito sacudido por las agudas notas de una bocina cuando intentaba cruzar la calle para doblar por Cha. Alcé la vista y me encontré con que un tranvía se precipitaba sobre mí mientras su gordo conductor, asomándose, me miraba indignado.

— ¡Puerco! ¿No tienes ojos? Bien merecerías que te mataran. Por lo demás, tu vida no vale más que la de un perro amarillo.

Salí de mi aturdimiento mientras el tranvía pasaba rugiendo entre una nube de polvo. No sé por qué me eché a reír en una irónica carcajada. De inmediato me di cuenta de que los transeúntes me miraban asombrados y me alejé con la cara muy roja.

Entré a una serie de tiendas, pregunté los precios de algunas túnicas listadas y ofrecí lo que podía pagar. En todas las tiendas por igual, los vendedores parecían entrenados por el mismo patrón. Mirándome ceñudos, uno tras otro me preguntaron:

— ¿No estará bromeando, verdad? Si no tiene para comprarse nada, mejor no nos moleste.

Seguí entrando de tienda en tienda hasta que llegué a un local muy pequeño bastante alejado calle abajo. Me había dado cuenta de que sería imposible obtener una túnica listada por lo que yo podía pagar, de modo que compré una túnica corriente de algodón azul y me la puse ahí mismo.

Con la vieja túnica guateada envuelta en un paquete, caminé a casa silencioso.

"Ahora, sea como sea, el dinero no me alcanzará para nada, así es que bien puedo echar una cana al aire", me dije. Recordé el pan y los plátanos que Erh-mei había querido compartir conmigo y me encaminé a una confitería y compré un yinyuán de chocolates, galletas y otras golosinas. Mientras esperaba que el vendedor me hiciera el paquete, recordé que hacía más de un mes que no me bañaba y decidí ir a darme un buen baño.

Cuando volví a la calle de la Abolladura bañado y con mis dos paquetes —el de comestibles y mi túnica vieja—, ya las vitrinas se habían iluminado y circulaban pocas personas por la calle. La brisa fresca del atardecer me hizo tiritar dentro de mi túnica delgada. Una vez en mi cuarto, encendí la vela y miré a la puerta de Erh-mei para descubrir que no había regresado todavía. Tenía mucha hambre ya, pero no quería abrir el paquete; quería compartir con ella las golosinas. Cogí al azar un libro y traté de leer, pero a cada rato me sorprendía tragando saliva para contener mi hambre. Tuve la sensación de esperar siglos, y la fatiga acabó por dominarme. Erh-mei no llegaba y me quedé dormido encima de los libros.

IV

Me desperté con los pasos de Erh-mei en la escala. Advertí que se habían consumido dos pulgadas de vela. Cuando le pregunté la hora, me dijo:

— Acaba de sonar la sirena de las diez.

— ¿Por qué ha vuelto tan tarde hoy?

— Nos hicieron trabajar de noche porque han subido las ventas. Nos pagan extra, pero me agoto demasiado.

—¿ Y no puede, entonces, rechazar el sobretiempo?

— No. No hay suficientes obreros. No puedo negarme.

De pronto resbaló una lágrima por su mejilla. Pensé que lloraba de cansancio y sentí no sólo una profunda simpatía, sino además cierta conmoción al descubrir que era aún tan niña. Abrí el paquete y le ofrecí mis delicadezas. Mientras ella comía, le dije consoladoramente:

— No está acostumbrada al trabajo nocturno; por eso se siente tan cansada. Cuando uno se acostumbra es otra cosa.

Se sentó tiesa en mi escritorio improvisado y estuvo mordisqueando un chocolate, pero sus ojos se volvieron a mí varias veces, como si ella quisiera hablar.

— Algo le pasa a usted, ¿no? —dije—. Vamos, dígame qué es.

Se produjo una pausa embarazosa y luego principió, vacilante.

— Hace tiempo..., eh..., que quiero preguntarle algo. Usted ha estado saliendo todas las noches ahora último. ¿Se ha mezclado con tipos malos?

Me causó mucha sorpresa esta idea suya. Al parecer, desde que comencé a salir por las noches, sospechaba que me había metido con ladrones y pandilleros. Al notar que sus palabras me alelaban, pensó que sus sospechas eran justas y que me había descubierto. Siguió hablando. Aunque desafiante, su tono era amistoso.

— ¿Es necesario que coma tan ricas cosas y se compre ropas nuevas? ¿No sabe que lo que está haciendo es muy arriesgado? ¿Y si lo prenden? ¿Cómo podría enfrentar a la gente? Pero no nos preocupemos de lo ya pasado. Sólo pretendo que empiece a reformarse desde ahora...

Sin poder pronunciar palabra, me quedé mirándola con la boca abierta. Eran tan extrañas e inesperadas sus ideas, que no supe cómo explicarle. Guardó silencio unos minutos y luego siguió:

— Piense en sus cigarrillos, por ejemplo. Si deja de fumar, puede ahorrar unos cuantos centavos.

Ya le he dicho que no debe fumar, especialmente si los cigarrillos son de mi fábrica. Pero usted no hace caso.

De nuevo resbalaron por sus mejillas unas lágrimas. Yo sabía realmente que su llanto era por pensar en su odiada fábrica, pero mi corazón no me permitía pensar así: prefería creer que era por mí que lloraba. Me mantuve quieto durante un rato, meditando, mientras ella se calmaba poco a poco. Entonces le expliqué de dónde provenía el dinero, y le conté el origen de la carta certificada que me había llegado el día anterior y que había salido a cobrar el giro y las cosas que había comprado, y le hablé de mi insomnio y de por qué tenía que salir a caminar por la noche. Aceptó sin dudar lo que le dije y cuando terminé de hablar sus mejillas estaban rosadas. Mirando al escritorio, dijo suavemente:

— Ah, fue injusto que lo reprendiera. Por favor, disculpe lo que le dije. Pero es que su comportamiento era tan raro, que pensé lo peor. Eso que usted dijo, eso que vendió en cinco yinyuanes..., ¿no podría hacer una todos los días?

Me sentí conmovido por su simpleza, pero a la vez me sacudió una emoción inconcebible. Anhelé estirar los brazos y abrazarla; sin embargo, la razón me controló severamente, diciendo: "Sería un crimen. ¿No conoces acaso tu propia situación? ¿Quieres envenenar a esta niña simple y pura? Demonio, demonio, en este momento no tienes derecho a amar".

Cerré los ojos unos segundos, mientras mis emociones luchaban con mi razón, hasta que venció la razón. Cuando los volví a abrir, el lugar me pareció de pronto más iluminado. Le sonreí con gentileza y le dije:

— Se hace tarde. ¿No será mejor que se acueste? Tiene que trabajar mañana. Le prometo que desde hoy dejaré de fumar.

Se paró obedientemente y se fue a su cuarto con una sonrisa de felicidad.

Encendí otra vela y me senté a pensar con calma las cosas.

"Los frutos de mi trabajo me trajeron, hoy por primera vez, estos cinco yinyuanes, pero ya gasté tres. Sumados con el que me quedaba, tendré sólo veinte o treinta centavos cuando pague el arriendo. ¿Qué voy a hacer?

"Quizás podría empeñar mi túnica vieja, pero no creo que ninguna casa de empeño se interese.

"Es una pobre chiquilla, pero ¿y yo? Mi situación es aún peor. Ella no quiere trabajar y está obligada a hacer sobretiempo. Yo quiero encontrar trabajo y no lo logro.

"Quizás podría conseguir algún trabajo manual. Oh, oh, pero mis inútiles músculos no servirían ni para tirar un rickshaw.

"Podría matarme, supongo... Lo habría hecho tiempo atrás, si hubiera tenido el valor. Sin embargo, el que esta idea se me haya metido en la cabeza en estos momentos críticos, demuestra que aún no he perdido todo el valor para hacerlo.

"Jo, jo; ¿qué fue lo que me dijo hoy el conductor del tranvía?

"¡Perro amarillo! Bueno, es un lindo término.

“..........................”

Mi mente repasó una gran cantidad de ideas sueltas e inconexas, pero no encontró medio alguno para sacarme de mi actual estado de pobreza. Sonó la sirena de una fábrica cercana; seguro que era medianoche. Me levanté y me puse mi vieja túnica harapienta, apagué la vela y salí a dar mi paseo.

Estaba quieto. Los demás habitantes de la barriada dormían. Frente a mí, en los modernos bloques de Jihsinli, aún había algunas ventanas iluminadas con luces de colores. Los acordes de una balalaica y los jirones de un suave canto melancólico eran arrastrados por la noche helada, quizás desde alguna joven rusa blanca que cantaba para vivir. Arriba, nubes gris-blancas cubrían el cielo, apilándose pesadamente, como cadáveres en descomposición. Por aquí, por allá, donde se abría una grieta en las nubes, titilaba de tarde en tarde una estrella, pero hasta los mendrugos de cielo oscuro a su alrededor parecían tristes y sombríos.