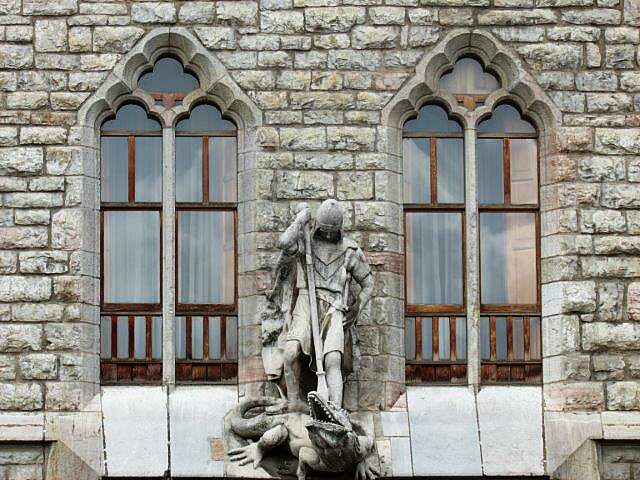

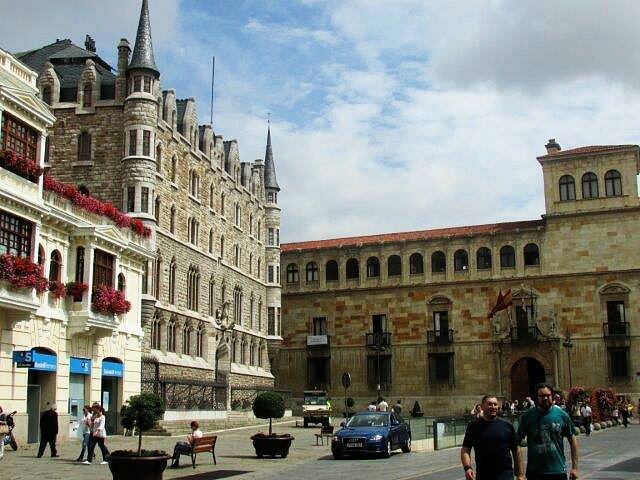

La primera vez que visité León, y de hecho, hasta el presente, también la última, agosto, como en la actualidad, estaba agonizando y el aire, templado aunque algo fresco y con cierto olor a ozono después de la repentina tormenta de la madrugada anterior, comenzaba a flirtear con el Sastre de las Estaciones, augurando unos entallados psicodélicos, con abundancia de tonos rojizos y dorados, que los meteorólogos, especialmente inclinados a la videncia, preveían como la obra cumbre para una próxima estación, de la que opinaban se presentaría mostrando hechuras concretas y delicadas, de pliegues y ribetes de gran colorido aunque especialmente veleidosa con los cierzos mercenarios de Aquerón, genios del aire especialmente hábiles en demostrar su hombría despertando vientos y tempestades. Tuviera o no razón el maestro Jung, acerca de que el inconsciente es siempre religioso, lo cierto es que, sorteados los numerosos charcos que evidenciaban el efecto marea sobre el empedrado cercano a la gaudiniana Casa Botín –en los charcos más grandes, agua y brisa daban un aspecto vívido a la lucha eterna de San Jorge y el dragón, que destaca por encima de la portada, atrayendo la mirada como un imán-, lo cierto es que, a medida que me acercaba hacia ese gran hito jacobeo que es el antiguo monasterio y hospital de San Isidoro de León, no dejaba de observar –pues tan antigua como ésta tierra, es también la costumbre hispana del buen yantar y no es menos cierto, que ‘en buen yantando’, los caminos siguen siendo los mismos, pero resultan, si no más amenos, sí menos penosos-, los numerosos establecimientos de restauración –vinotecas incluidas-, que con los reclamos de sus carteles hábilmente situados junto a bancos, aceras y esquinas ofrecían suculentos menús de la tierra a turistas y peregrinos, a precios ‘teóricamente’ permisibles. Precio tenía, también, la mano arrugada y de uñas del color de la parafina, ribeteadas con claroscuros que recordaban las tonalidades sobrenaturales de los fondos del Greco, del mendigo al que había que sobornar para que se alejara unos minutos de la entrada principal, con el fin de permitir que las fotografías no mostraran la parte menos interesante, es decir, la humana, de un edificio que simplemente por historia y relevancia figuraba –absurdo, pero cierto- entre las glorias cinco estrellas de las guías del románico que emulaban el mito gourmet de Michelín.

Objetivo cumplido –con pulso razonablemente aceptable, el sacrificio de Isaac, el formidable Zodíaco y otras lindezas arquetípicas descansaban oportunamente calcadas en la tarjeta gráfica de 16 gigas de la cámara fotográfica, para ser estudiadas cómodamente en casa-, y reintegrado el mendigo a un puesto que a fuerza de costumbre parecía haber sido hecho a su medida, el interior de la iglesia, sumida la cabecera y parte de la nave en un crepúsculo que apenas conseguían dilatar los débiles rayos de sol que se filtraban –o cuando menos, lo intentaban- por sus pequeños ventanales con forma de saetera, me hizo pensar que tal vez se equivocara Fernando Sánchez Dragó cuando afirmara rotundamente que los templos habían perdido su carácter sobrenatural. Ni siquiera los goznes de la puerta, generalmente aquejados de un lumbarismo que les hacía protestar de dolor cada vez que aquélla se empujaba, se habían atrevido a romper un silencio, que a los pocos minutos de permanecer en el interior, parecía a punto de morder, como aquéllos invisibles sabuesos de Tíndalos con los que Frank Belnapp Long contribuyó a engrandecer los temibles mitos cosmogónicos de Howard Phillips Lovecraft.

Sentado, pues, en los primeros bancos, intentaba imaginarme cómo sería el lugar allá, por el año 1168, cuando el rey Fernando II de León –caramba, precisamente aquél que había legado los pastos de las cimas del Monsacro ovetense a unos misteriosos fratres que probablemente eran hermanos de aquéllos templarios a los que también legó ciertas propiedades en Orense para que mantuvieran vigilada la frontera con Portugal- pasaran por aquí, con el fin de dar más relevancia a una ciudad, que en cierto modo ya la tenía dentro de las etapas del denominado Camino Francés. Desde luego –pensé-, ese imponente retablo, probablemente de orígenes flamencos que como un ouroboros o ciclo interminable, resume los principales episodios del mito cristiano y seguramente oculte algunas magníficas pinturas románicas detrás, evidentemente que no. Sí eran originales, desde luego, los magníficos capiteles, que no obstante sin salirse –o no en demasía- de los cánones temáticos habituales, demostraban, en la delicadeza de la escultura –aun lineal, como opinaba Erwin Panofsky- una notable habilidad artesana, probablemente aprendida en los talleres allende los Pirineos, donde ‘les compagnons’ itinerantes se habrían incorporado a los caminos peninsulares, trayendo consigo algunas recomendaciones técnicas sugeridas, quién sabe si por aquél célebre abad Suger, personaje carismático, no carente de inteligencia y ambición, entre cuyos méritos cabe destacar el de haber toreado con cierta maestría a otro miura de la época, metafóricamente hablando, como fue el propio San Bernardo. Originales parecían, así mismo, las ménsulas angelicales –algunas conservando su esmerada policromía original- cuyas espaldas aladas soportaban, cual toros babilonios, el peso de una bóveda cuya altura y equilibrio apuntaba maneras góticas, lejos todavía de los inconmensurables bosques sagrados que se ocultaban en los interiores de las grandes catedrales. La visión del sagrario, que ni siquiera mostraba al pelícano como aforismo de un Cristo que se abre el pecho para alimentar a sus crías, me recordó un curioso episodio en el que se vio envuelto de jovencito todo un carácter del pensamiento y la literatura –y lo menciono sin importarme un pimiento cuál de las dos Españas le helaba el corazón-, aquél que, aun de constitución ferruginosa como la materia prima de su Bilbao natal pero de alma rendida al tedio de Castilla, recomendaba ‘dejar la civilización con el ferrocarril, el teléfono, el wáter-closet y llevar la cultura en el alma’: don Miguel de Unamuno.

Refiere don Miguel, aunque pecando por omisión de detalles, que en este mismo lugar y casualmente también un día de agosto de 1906, don Jenaro Campillo –ojo, no confundir con aquél otro que suelen sacar en procesión los leoneses, quizás en un intento de competir con otra célebre procesión que se realiza en Cuenca-, que por entonces era abad del lugar, ‘le sacó los demonios del cuerpo’, valiéndose –señal de que ni siquiera después de muerto, resulta válido o no del todo, aquello de la cebada al rabo-, de la mandíbula perteneciente, supuestamente, al cuerpo de uno de los más relevantes y categóricos exponentes del santoral cristiano: San Juan Bautista. Quedó don Miguel, en que era una historia que había de contar algún día, no sólo para edificación de las almas sencillas, que por supuesto crean en la mandíbula de San Juan Bautista y en sus demonios, sino también –y he aquí un detalle de valentía no exento de buen humor que le honra-, para ‘regocijo de los espíritus volterianos’. Ignoro si lo hizo en cualquier otra parte de su voluminosa obra, y me pregunto –convencido, de que no hay reliquia más eficaz que aprender a navegar en las propias profundidades-, qué hubiera hecho William Peter Blatty de haber conocido este dato, y si lo hubiera incorporado a su best-seller mundial, que es su novela El exorcista. Evidentemente, no pretendo comparar los demonios que convirtieron el cuerpo de la pobre Susan Blair en un anticipo del chicle ‘Boomer’ –cuyas características, ya quisieran para sí las gimnastas olímpicas- con esos otros, que a mi modo de ver, afectaron al joven don Miguel. Que no son otros, que los que nos atacan a todos y van definiendo parte de ese carácter o personalidad que nos irá caracterizando de adultos y que antiguamente y por regla general, se curaba a base de aceite de ricino y algún que otro bofetón. Aunque claro, a diferencia de hoy, en la época de la que hablamos, pues ya se sabe: a falta de psicólogos, buenos son exorcistas.

Por otra parte, zaherido por esa enfermedad que dicen que mató al gato, intenté averiguar algo sobre la supuesta reliquia sanjuanesca –lo más cerca que he estado de una, es ese fragmento de labio, negruzco y arrugado que dicen perteneció a San Antonio y conserva la familia Marichalar en su finca de Garrejo, en Soria-, pero no había nadie en la iglesia a quien preguntar. Lo intenté con los expendedores de tickets para ver la Capilla Sixtina del románico español. Es decir, el magnífico Panteón de los Reyes, pero no supieron decirme nada. Con los vigilantes ni siquiera lo intenté: no me quitaban ojo de encima y tan sólo se limitaban a repetir que estaba prohibido sacar fotos.

Una vez fuera, e imbuido de nuevo con la coraza anímica del método Descartes –podría haber optado por Voltaire, pero tampoco es cuestión de imitar a nadie-, enfrenté mis desazones espirituales –demonios, frustración fotográfica y otras fieras de guardar incluidos, pero eso forma parte de otra historia-, con un excelente vino del Bierzo, de probable cepa romana pero de espíritu ligeramente transgresor, como los audaces dioses que dicen los lugareños –suba quien quiera a comprobarlo-, que moran todavía en las cumbres solitarias del Teleno.

- Un brindis por usted, don Miguel, por sus demonios, por la mandíbula de San Juan, allá donde se encuentre y por seguir sintiendo disgusto por lo diario, lo efímero y lo pasajero.

Bibliografía recomendada:

Miguel de Unamuno: ‘Andanzas y visiones españolas’, Alianza Editorial, S.A., Madrid, 2006.