作者、拍摄、制图丨阿七

编辑丨小田

“一龙,跑一下给叔叔看。”

北京小白村公交站旁,李默一边说,一边松开一龙的手,然后很轻地拍了一下他后背。

李默的儿子一龙,五岁半,长着一个圆脸。跑起来时,一龙总不自觉地扶着墙壁。表面上看,一龙和其他小孩没有差别,只是走起路来有些重心不稳,要留心才能看到他腿脚有点不自然的弯曲。

这是癫痫频发留下来的问题。

此外,一龙还被评定为二级智力障碍,即重度障碍,生活难以自理。李默说他目前只有两岁多的智力,也不能用语言和其他人正常交流。

在李默看来,儿子人生的转折发生在2013年接种疫苗后的那天晚上——他发烧至38℃,哭了整整一晚,之后一龙的身体再难恢复健康。那时,他还是出生不到半年的婴儿。

九个月后,李默拿到了当地专家组出具的《预防接种异常反应调查诊断书》,诊断认为一龙的情况“可能属于预防接种异常反应”。“可能”二字,令李默走上了不知何时才到头的维权路。

正在做饭的李默与在玩耍的一龙

“可能”的受害者

2018年8月16日早上九点多,北京地铁如往常的周三一样,挤满了人。李默和一龙终于到达四号线上的西直门站,这一趟花了一个多小时。

从地铁站D出口步行300米左右,是北京大学人民医院。30年前,中国首例血源性乙肝疫苗在这里研制出来。

不过,李默的目的地不是医院,是它对门的大院。通过大院铁门,只能看到那是一个有两栋建筑的大院,院子里停了不少车,有一根旗杆,上面是飘扬的国旗。大院门口没有牌子提醒:这里是国家卫生健康委员会(以下简称“卫健委”)的办公处。

这天,李默要到这里上访。

六年前的李默不可能料到自己会过上这样的日子,正如旁人也难以想象,眼前穿着宽松的居家T恤的李默,曾经是一个成功的职业女性。

2012年时,李默在武汉一家地产公司工作,她是一间门店的负责人,按照计划,第二年他们一家就能在武汉买房。那时武汉新房的均价还不到现在的一半。

怀孕并未打乱李默的工作,她依然在地产一线奔波。同年12月,一龙出生,李默在产假后很快就回到工作岗位。

2013年4月15日,李默接到社区通知,要带儿子到武汉洪山区关山社区服务中心接种百白破疫苗(百日咳、白喉、破伤风三种疾病的混合疫苗)和糖丸疫苗(即口服脊髓灰质炎减毒疫苗)。两者均属于一类疫苗。

小时候的一龙

世界卫生组织的资料提到:“免疫是一种已得到证实的控制和消灭威胁生命传染病的手段,估计每年能避免200万至300万人死亡。”我国的一类疫苗全由政府免费提供,法律也保障了接种工作的实施,接种一类疫苗实质相当于儿童的义务。严格来说,儿童的“预防接种证”上没有接种齐11种一类疫苗,是不能办理入学的。

对家长来说,接种疫苗太寻常了,李默在签下知情同意书时,根本没多想,现在的她甚至完全记不起上面写了什么。

在接种后的30分钟观察期里,一龙没有任何异常反应。十几个小时后,在家中的一龙开始哭闹,李默抱起他时,一龙“整个人是烫的”,体温计显示是38℃高温。“我都没有见过他之前哭得那么厉害。”李默回忆道。

次日一早,一龙在武汉三院被诊断为上呼吸道感染,接下来的两天,他情况未见好转,还开始呕吐。在接种疫苗后的第四天,一龙在武汉市儿童医院就诊,诊断是疑似小儿癫痫。据李默回忆,当时医生曾经口头告诉她,孩子的病可能和接种疫苗有关,那是李默人生中第一次知道接种疫苗还有可能“致病”。

一龙的《残疾人证》

一龙身体出现状况的三年前,已经发生过震惊全国的山西疫苗事件,但当时家长对疫苗安全的关注度远不如今日之高。在2013年的12月,湖南、广东就先后出现3例新生儿接种疫苗死亡的病例,均是接种了同一家企业生产的乙肝疫苗。最终,2014年1月18日,国家卫监局和卫计委通报,涉事疫苗生产运输合格,全国共17例疑似新生儿预防接种后死亡病例均与接种疫苗无关。

当时,事件经过网络媒体以及央视报道后舆论迅速发酵,新闻报刊均以大版面对这件事进行报道。不过,李默对这件事一点印象都没有。直到今年3月她加入了“疫苗受害者”线上群组之后,她才知道这些疫苗事件。“我试过在网上搜索一些关键词。但都找不到。”李默说。

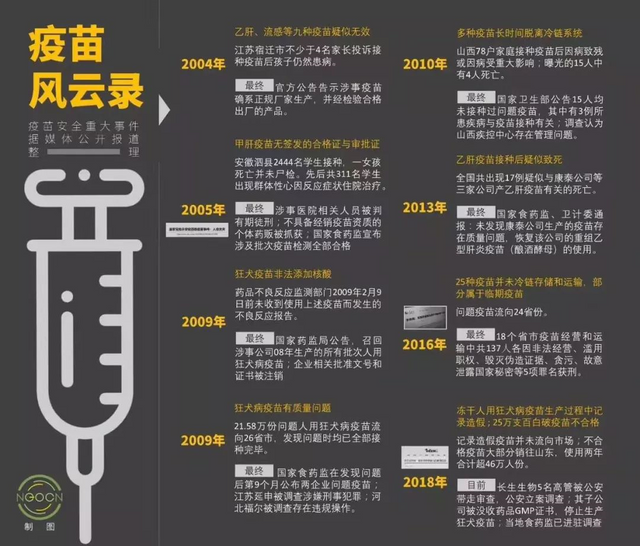

翻看资料,从2004年到2016年发生过不少于7起疫苗安全重大事件,中国疫苗安全问题几乎每隔两年就在舆论场牵起一番风云。因疫苗质量问题或违规操作使接种者身体受损的,会被定性为医疗事故,但回顾这七起的问题疫苗事件,根据官方通报,均没有这类医疗事故的受害者。

当然,李默所说的“疫苗受害者”,更多是指产生疑似预防接种异常反应的疫苗受种者以及其家庭。即便疫苗本身没有问题,接种过程符合基本规范,但接种疫苗都可能造成受种者机体组织器官、功能损害,这种情况被称作是“预防接种异常反应”。李默拿到的一份诊断结果显示,一龙可能属于这种情况。

尽量接种疫苗在医学上证明是安全的免疫方式,但关于疫苗接种的争议,在全球范围内都持续存在。根据我国对疫苗反应的划分,主要分为以下几种:

要一个明明白白的答案

当李默拉着一龙走出西直门地铁站时,她才意识到自己走错了——这是跟卫健委办公处截然不同的方向。李默轻轻地叹了一口气,不得不花两块钱进站,再从D出口走出去。

北京阳光正猛烈,在毫无遮挡物的大街上走着,李默的眼睛已经眯成一条线。到达卫健委门口的时候,李默额头上的汗珠清晰可见。

此刻,在卫健委门口已经聚集了十多人,其中不少人和李默一样,孩子在接种疫苗后身体出现各种问题,他们都自称为“疫苗受害者”。现场除了一龙之外,还有几个孩子。他们要么被家长抱着、要么坐在婴儿车里面。一个家长指着在婴儿车里睡觉的孩子说:“我家小女儿现在双脚已经残废了,走不了路。”

8月16日 国家卫健委门前

从七月最后一天开始,每天都有“疫苗受害者”聚集在卫健委门前上访,不少人是专门从外地到北京来,更天天在此“蹲点”。此时的网络世界,疫苗话题正因“长春长生”事件火热。

“长春长生”是一家有着26年历史的疫苗制造企业,去年还曾因生产狂犬疫苗和百白破疫苗获得政府专项补贴。今年7月,“长春长生”被揭狂犬疫苗生产记录造假。随后,8个月前的25万多支百白破疫苗效益指标不达标(效益指标不达标可能造成免疫失效)问题亦引发热议。7月22日,总理就这次疫苗事件发话:“必须给全国人民一个明明白白的交代。”

国家食药监官网截图

李默也想得到一个明明白白的答案。

发病之初,李默连儿子得的是什么病都不知道。在武汉儿童医院诊断为疑似小儿癫痫后,李默辗转到过老家湖南怀化、河南安阳的几所医院看病。李默提供的诊断书显示,当时,一龙几乎每天发生两到六次抽搐,每次能持续三分多钟时间。

“最多的时候一天十次,二十次,三十次。”李默说。

最后,李默把一龙带到离家300多公里的首都北京,在医疗资源分布严重不均的中国,北京有着相当丰厚的医疗资源。在北京,李默她带着儿子先后跑了三所医院,最后,在北京大学第一医院儿科门诊确诊为癫痫。

这时,她已经带着儿子共跑了四个省,十一家医院。

现年5岁半的一龙

在我们对话时,李默好几次提到她在清华大学玉泉医院癫痫中心看到的宣传牌,里面有一句话:“癫痫可能是疫苗接种导致。”她曾想再去医院找这块牌子,但它早被换掉了。

世界卫生组织资料显示,癫痫是一种神经系统疾病。该病的特点是反复发作,癫痫发作时,身体某一部位或整个身体短暂非自主性抽搐。发作的频率也可存在差异,从每年发作少于一次,到每天发作几次不等。而至于病因,有一个数据:每十名患者中有六名,病因不明。

关于癫痫和疫苗的关系,在医学上有过不少讨论和研究。一个由国家重点基础研究发展计划支持的研究项目《婴儿痉挛症和百白破疫苗接种的相关性研究》提出,百白破疫苗接种是婴儿痉挛症(注:该病是一种难治性癫痫)潜在的触发因素,不过并非致病的直接原因。

在中国知网文库中,有九起因接种疫苗而诱发癫痫的案例,其中疫苗种类包括有百白破疫苗、流感疫苗、麻疹疫苗等不同种类。更有一例是原本家族已有癫痫病史,接种前却未有询问病史。

前述研究在文末建议道:“对于个体来说,疫苗相关性不良反应仍然应当被谨慎评估。对于神经系统疾病处于进展期或癫痫仍有发作的患儿来说,应当暂缓疫苗接种。”

2013年7月中旬,李默向武汉市洪山区疾控中心申请了“预防接种异常反应”调查。由患者或患儿家属主动报告,这种被动监测方法目前仍是中国预防接种异常反应监测系统(AFFI)采取的主要办法。近几年来,均有研究表明被动监测获得发病率要低于主动监测所获得的。一份发表于2016年以北京朝阳区为例的研究指出,“家长报告意识薄弱与医疗人员对工作的怠慢,导致AFFI被动监测系统敏感性不强”。

预防接种异常反应诊断申请流程

根据《预防接种异常反应鉴定办法》,由当地疾病预防控制机构组织的专家组是唯一能作出疫苗预防接种异常反应诊断的“组织”。同时,疾病预防控制机构也是负责疫苗采购和安全监督的单位。

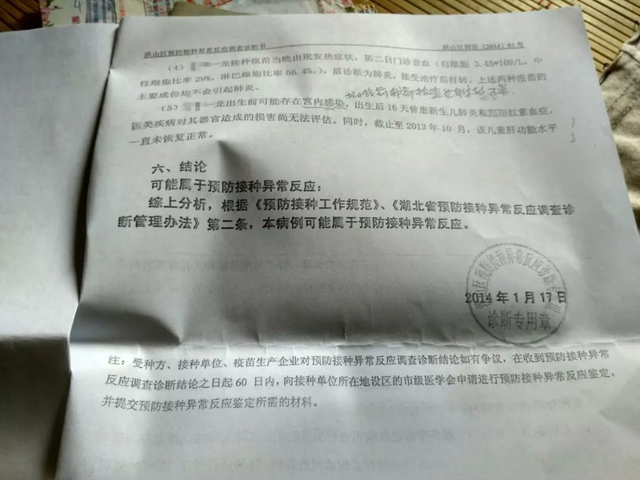

约六个月后,专家组给李默发出了《调查诊断书》。该《调查诊断书》指出:疫苗接种与发癫存在时间上的顺序性,进而推断可能是接种百白破疫苗的异常反应。不过,《调查诊断书》亦提到“无法排除其在接种前的健康缺陷;此外,1岁以内原发性癫痫的可能系较大。”

最终的结论是:本病例可能属于预防接种异常反应。这不是一个肯定的答案。

鉴定诊断书末页(图片由被访者提供)

“我决定不可能就这样过一生”

尽管疫苗成为网络热词,但有关“疫苗受害者”维权的消息,基本只能在外媒才能看到。

在一段“疫苗受害者”集体上访的视频里面,十几个人站成一排,拉着白底黑字的大横幅,横幅中最大的几个字是“疫苗?疫苗?疫苗?”,其他内容还有:疫苗立法,势在必行;请给疫苗受害者一公道。同时,他们高喊着横幅里面的内容。

网上流传的上访视频截图

但我和李默一起到卫健委的这天,那里没有人拉横幅,也没有人喊口号。卫健委门口的西侧有绿化带,十几个人一排坐在绿化带边上。有人在和旁边的人交通交谈着,有人低头看着手机,有人则站着在发呆。马路对面的医院门口车水马龙,要不是他们面前站着几位穿黑色制服的人,他们在那根本不显眼。

他们的存在也没有引起旁人的兴趣,不远处的报刊亭老板一直在低头看手机,偶尔有从对面医院走出来的人,会稍驻足,把目光投向他们。网络上关于“疫苗安全”的热度,也在一点点减退。关于“疫苗“关键词的微信指数已经从七月顶峰三亿多下降到三千多万。

李默不是一个积极上访的维权者,她到卫健委的次数大约只有两三次。在“疫苗受害者”的群组里,李默也甚少发言。和群友们相比,李默的情形已不算“太坏”,一些受众者被诊断为“偶合发病”——即在接种时正处于某种疾病的潜伏期或者前驱期,接种后巧合发病。

在《疫苗流通和预防接种管理条例》中明确“偶合发病”不属于预防接种异常反应。这意味他们很难甚至不可能获得相关补偿。

信访的过程很简单,“疫苗受害者”被带到了卫健委信访办公室,在里面填写了表格,大约40分钟后,他们又再回到了卫健委门口。

这天有外媒在做采访,在镜头和麦克风前,李默很顺畅地分享自己的经历。她的手紧紧牵着一龙,而一龙则四处张望,似乎想要到别的地方玩耍。摄像机和外国人引起了警察的注意,采访也随即被警察打断。

“我要拍他的证件照他们不让,为什么他们非要拍我的呢?”回忆起当日的情形,李默还有点激动,她觉得这不合理:警察中止了采访并拍下她的样子,但她却不能拍下警察胸前的编号。最终,她手机里只留下了一张蓝色警服一角的模糊照片。

据消息,“疫苗受害者”当中有人坚持上访,但都受到了不少阻力。当中有两人在今年9月初被以“寻衅滋事”罪刑事拘留,其中一人此前曾在北京因“扰乱公共秩序”被行政拘留。

四年前,李默也试过到京两次上访。“他就跟我说会把情况转达回当地卫生部门。”李默记得那上访的结果。那两次上访对她的维权有没有具体帮助,李默自己也不知道。

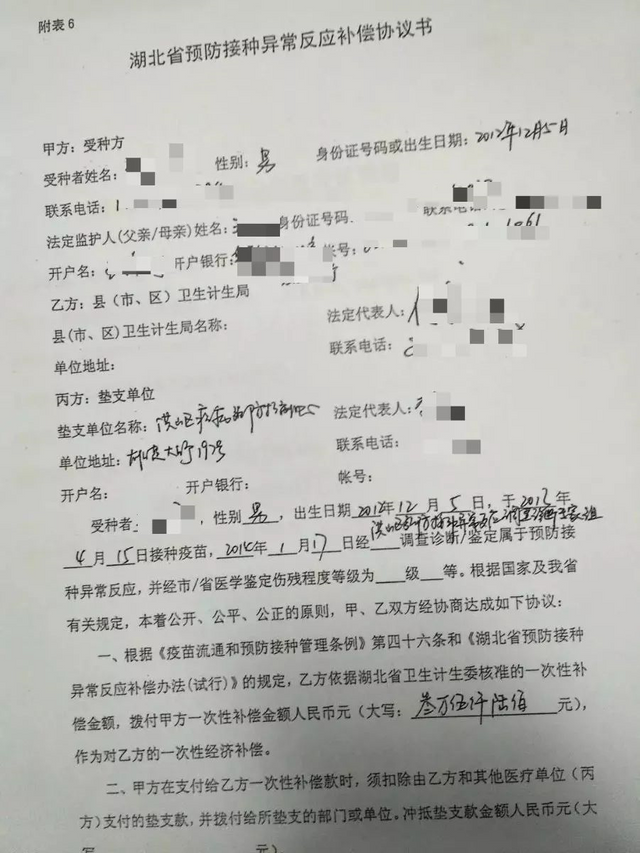

上访后的第二年,洪山区卫计委和疾控中心向李默一家提出一次性补偿35600元。面对一龙当时每个月一千多元的治疗费,以及一年上万的康复培训费用,李默接受了这笔补偿。她对我说:“当时我们就缺钱,能拿到一些就是一些,所以让丈夫去签字了。”

2005年时签订的“一次性补偿协议书”(图片由受访者提供)

2015年8月10日,李默丈夫在《湖北省预防接种异常反应补偿协议书》签下名字。这份协议书上,在“鉴定伤残程度等级”那一栏是空白的。同时,这份协议书也规定,签订后需承诺不得以上访、投诉、诉讼等方式就该病例提出补偿要求。而让李默最不能理解的是,当时丈夫回到家时,手里只有赔偿金,连一份协议书的复印本也没有。

“我决定不可能就这样过一生,我要为孩子不平等的权力(编注:利)呐喊。”李默把这句话写在了自己的自述信当中,这份赔偿协议并不能打消她维权的想法。

在北京出租屋里的一龙

在2016年,她想拿到那份协议书,便断断续续向洪山区当地卫生部门,疾控中心,还有当地纪委打了一个多月的电话,终于卫生部门回应向她出示当时的“一次性补偿”协议书,并允许带领。

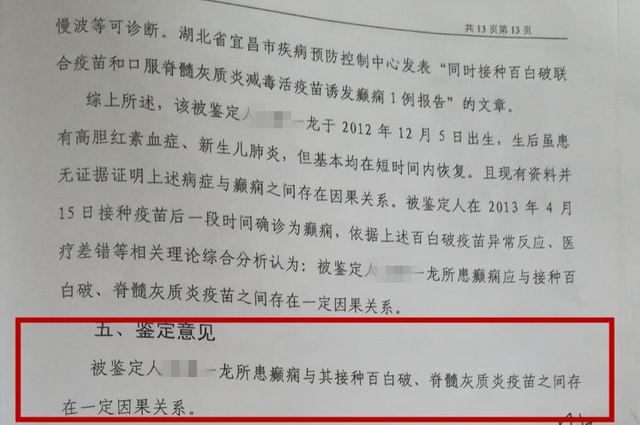

同年年底,李默以一龙监护人的身份起诉疫苗生产商、武汉洪山区卫计委、疾控中心以及社区接种中心。此前,她通过司法鉴定,获得了一份结论为一龙所患癫痫与接种疫苗存在一定因果关系的鉴定书。

司法鉴定书,图片由受访者提供

第二年的10月,湖北省武汉市中级人民法院二审作出最终判决,社区卫生中心、疫苗生产企业对一龙损害发生无过错,但一龙接种疫苗后,“人身权益受到损害的事实属实”。依据《中华人民共和国侵权责任法》相关规定,各方共同分担损失。最终,这场持续近一年的诉讼让李默一家获得共35万多的补偿金,包括有医疗费、治疗费、护理费、残疾赔偿金等,而这个金额是她索偿金额的三分之一,此外她还要支付一笔颇高的律师费。

李默维权步伐还未就此停下。今年6月,李默又继续对武汉洪山区卫计委、疾控中心提起行政诉讼,起诉2015年时签订的一次性补偿协议书违法,要求对一龙进行损害程度分级鉴定。根据湖北省的《预防接种异常反应补偿办法》要求,获取补偿首先需要鉴定损害等级。

今年5月,李默向武汉市医学会申请“损害程度分级鉴定”。然而,武汉市医学会并没有受理这个申请,理由是“可能属于疫苗异常反应”并不符合条件。随后,她再次申请预防接种异常反应诊断。但是,洪山区卫计委又以“地方办法有规定,已向人民法院提起诉讼的,卫生行政部门可不受理预防接种异常反应调查诊断申请”为由拒绝了她。

提起诉讼后,法院向李默传达了“当年那3万多元的一次性补偿可能需退回给武汉市卫计委”的通知,但这并未影响她的决定。

在李默看来,诉讼是她唯一的办法。

目前,武汉市洪山区已经受理了李默的行政诉讼。《行政诉讼法》规定人民法院应当在立案之日起六个月内作出第一审判决。李默还在等待判决中。

没有方向的未来

李默现住在北京六环外,五年前她和丈夫带着儿子定居北京,而大女儿则一直在老家念书。去年,16岁的女儿也到北京来了。来北京并不是要继续念书,而是就业。李默说,女儿最终自己选择了在一家服装设计工作室当学徒。

李默家附近的环境

李默一家在北京的居住条件一直不好,最初租着二环上的一间地下室,之后搬到了四环,接着就到了六环。去年年底,她们搬到了现在这所在六环外的大院。

这个大院被房东改造成几个独立单间,李默一家住着其中一个,面积约有十平米,月租只要800元,而且旁边就是公交站,她对这个出租屋感到满意。但这并非一个稳定的居所,李默听说房子所在的这块地今后要盖养老院,不过她并不知道具体的征地拆迁时间。大院南边是一片围起来的建筑工地,已经可以看到十几层高的建筑雏形。

李默并没有打算离开物价日益高企的北京,她确信这里的医疗条件对儿子最有利。

在这个只有十平米左右大的家里,一张看上去还很新的床垫被李默放在房子中间,占据了房子接近一半的面积。一龙喜欢在床垫上面打滚。房顶是集装箱板,散热慢。夏天室内房间气温太高了,前段时间李默给家里买了一台二手空调,制冷效果挺好的。在门口处,李默还专门放置了一家人进门时候要更换的拖鞋。

一龙在家门口

这五年间,李默从一个以买房为目标的职业女性,变成一个彻底的家庭主妇。收拾东西、打扫房子、买菜煮饭,还有陪伴照顾儿子,带儿子去上学、检查身体,这些成为了李默如今生活的全部。

李默也试过在北京找一些“相对轻松而且时间自由”的工作,例如家政工。但儿子离不开他。“我服务时间还没有到,学校老师就打电话来说他哭着喊我。我就得过去找他了。”

直到去年,一龙才能够独立地留在特殊学校里,但李默已经放弃了找工作的念头。现在,家庭主要的经济收入来源是丈夫的两份工作——白天做销售,晚上开出租。女儿的食宿都在工作室那边。当每个月回家,她都会被把从工作室领到的2000元分一半钱给妈妈。

一龙与爸爸

一龙得病后,李默和丈夫的关系也疏离了。每天早上短短一个小时的早饭时间,可能是两个人沟通最多的时候了。有时候,李默丈夫甚至会以出去赚钱的说法“消失”一段时间,她也不知道丈夫去哪了。

去年,李默丈夫得了糖尿病,需要长期用药。李默在送孩子去医院的路上摔了一跤,手受了伤。李默形容这些遭遇是“雪上加霜”。

今年12月5日,是一龙的六岁生日,李默打算明年送他到小学读书。维权诉讼还要继续进行。

关于未来,李默自己也不能列出一个明确的安排。

文中李默为化名

扫码订阅NGOCN精选邮件

看到真实的世界

文章内容均为NGOCN原创,转载请联系我们