<<서론>>

누구의 이야기도 아니다. 쓰고 나니, 나의 이야기만 담겨 있는 게 아님을 알았다. 모두의 이야기다. 이게 전부다.

<<당신의 愛人에게>>

어딜 가도 당신이 보였다.

당신을 보지 않고 있던 순간에도 그 들려오는 웃음소리가 싫었고,

당신이 눈가에 밟힐 때면, 그 갓난아이마냥 반짝이는 눈빛이 질투났다.

늘 나보다 사랑받는 당신을 보고 있어야 하는 심정은 무척 괴로웠다.

그렇게 태어난 덕분인 주제에, 내가 태어난 순간부터 가지고 있지 못하는 것을 아무렇지도 않게 쉽게 가지고 영원한 듯 낭비하고 있었으니까 짜증이 안 날 수가.

그런 생각이 꼬리에 꼬리를 물다가 도저히 참지 못하겠다 싶을 즈음, 그 순간도 덩달아 찾아왔지. 나는 처음 보는 상황에 온몸이 동태마냥 오롯이 굳어 전혀 움직이지도 못할 때, 너는 그 선로 위로, 너의 두 발을 있는 힘껏 지면에서 띄어 수영 선수처럼 힘차게 뛰어들더라.

내 잘못은 아니었어. 하지만, 나는 이곳을 떠날 수 밖에 없었지. 나의 평생을 바쳤던 구덩이를 지나칠 수 밖에 없었지. 인생은 그런 거잖아? 너를 보고도 내가 어떻게 사랑했다고 말할 수 있겠어.

참 짜증이 나. 이제 더 이상 너를 이길 수도 없잖아. 나는 평생 루저로 살아야겠지. 사랑도 모르는 절룩마마냥. 내가 했던 사랑은 누군가 더운 여름 날에 벌컥 들이킨 수박에 뿡하고 뀌어버린 알랑방귀 같은 것이니까

<<의도>>

시작은, 자신이 사모하는 이를 가지지 못한 1920년 미국의 귀족 여성. 화사로운 봄날의 야외 파티장에서 그 남자의 애인을 보게 된 장면으로부터 시작된다.

하지만, 이것은 그 이야기가 아닐 수도. 자신이 모든 시간을 바쳤던 영역에서 도저히 따라잡을 수 없다고 여겨지는 인물에 대한 질투가 담긴 이야기이기도.

글을 완성했다고 여겨지는 순간, 미완성임을 직감했다. 그럼에도 불구하고 출고해야 했다. ( 프란치 카프카의 완성되지 않은 작품이 그의 친구 막스 브로트 덕분에 세상에 태어나지 않았는가? ) 너무 많은 이의 이야기가 담겨 있었기에. 나를 반기지만 그와 동시에 불편함을 품고 있을 수 있는 가까운 친구가 나를 바라보는 시점을 상상하며 적기도 했다. 내가 좋아하지만 질투를 느끼는 친구를 상상하며 끄적이기도 했다. 단 한 번도 만나보지 못했던 시대의 사람을 다 아는 거마냥 억측 부리며 단언하기도 했다.

<<추가 설명>>

영화 "위대한 개츠비"

미국은 제1차 세계 대전(1914~1918)에서 독일을 상대로 승리했던 시점 본격적으로 호황을 누리기 시작했다. 1920년대를 돌아본다면 무려 연 평균 경제성장률이 9% 이상을 유지하는 수준이었다. ( 반면, 독일은 '베르사유조약' 으로 인해서, 이 시기에 막대한 배상금 1,320억 금 마르크(미화 330억 달러)를 물어야 하는 위태한 상황에 빠지게 되었다. 이로 인해서 독일 내에서는 초인플레이션까지 발생했다. 이는 추후 세계에 혼란을 가져오는 제2차 세계 대전(1939~1945) 이 열리는 시발점이 되었다. )

이 시기, 미국은 물질적으로는 엄청난 풍요를 누렸지만 도덕적, 윤리적으로는 그렇지 못했다. 그 상황을 잘 나타내주는 말이 있는데, 어니스트 헤밍웨이가 "해는 또다시 떠오른다"(1926) 에서 잃어버린 세대(Lost Generation)라는 표현을 인용했던 것이다. 첨부파일로 제시된 1925년 출판된 스콧 피츠제럴드의 "위대한 개츠비"가 그러한 실정을 아주 잘 나타내주는 작품이다. ( 현재로부터 100년 전이다. )

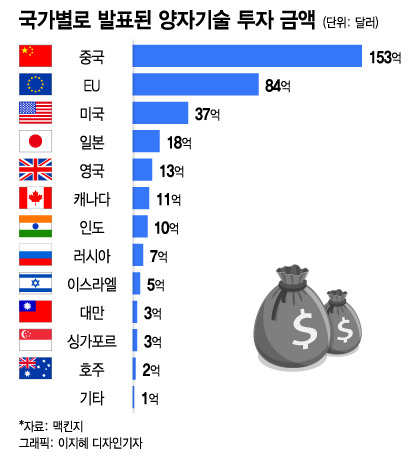

TMI : 이렇게 보니, 1925년에는 참 많은 일들이 있었다. GAN(위대한 미국 소설, Great American Novel) 으로 뽑히는 "위대한 개츠비"가 탄생했고, 현재 천문학적인 돈이 쏟아 붓어지고 있는 양자 컴퓨터의 기초가 되는 베르너 하이젠베르크의 「운동학적 역학적 관계들에 대한 양자 이론적 재해석」이 나온 년도이다. )

문득, 잃어버린 세대라는 표현을 보니 대한민국이 떠올랐다. 우리에게도 부디 지금보다 더욱 더 큰 사랑과 넘치는 낭만이 깃들 수 있는 환경이 구축되길 바래본다. 무엇보다 내가 누군가에게 그럴 수 있는 사람이 되어주길.