책보다 재미있어서 적어봅니다.

요즘, 회계와 투자를 엮어서 생각하려 하다 보니 별짓을 다합니다.

하나. 갭투자 성공예측 (2억 -> 2.2억)

최근 전국적으로 유행하던 갭투자는 가격이 올라야 버는 구조다.

예를들어 2억 아파트에 1천갭이면 천만원으로 사용가치와 교환가치를 모두 획득하는 거다.

1.9억원어치 사용가치는 세입자에게 주고, 1천만원짜리 교환가치만 가져간다.

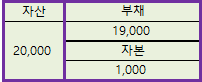

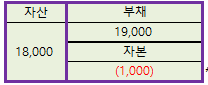

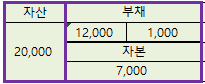

이 경우 취득시 자산2억, 부채1.9억, 자본1천이 되겠다. (부채율1,900%)

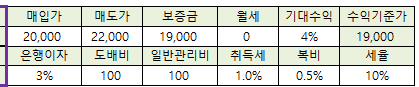

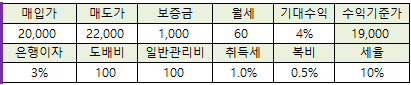

아래와 같은 조건을 가졌을때

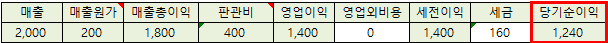

투자에 성공해서 가격이 10% 올라주면, 아래와 같이 1240만원이라는 수익을 볼수 있고,

이때 가장큰 장점은 자기자본이 1천만원만 들어간다는 거다.

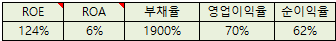

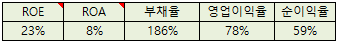

투자지표를 보면, ROE(자기자본이익율)가 124%에 달하고, ROA(자산수익율)은 6%다.

레버리지를 제외한 수익성인 ROA가 왜곡 되지 않은 물건 자체의 가치상승이다.

다가구도 대출끼고 수익율 15%라고 홍보하는거에 속으면 안된다. (ROE)

예적금/채권 수익율과 비교하려면 대출없이 수익율이 몇%인지를 봐야한다. (통상 7%수준)

부채율이 1,900%나 되지만, 좋은 부채다. 금융비용이 전혀 안든다.

대세 상승기엔 재산을 일구는데 큰 힘이 될수 있다.

자본주의 사회에선 타인자본을 잘 활용해야 부자가 될수 있다. 아니면 내 아들딸도 흙수저다.

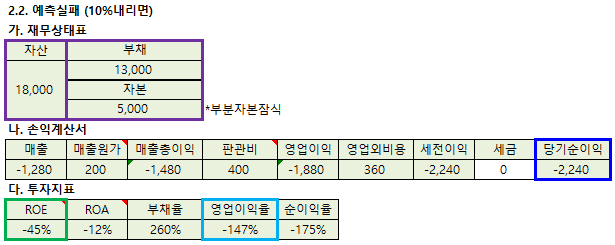

둘. 갭투자 예측실패 (10%하락, 2억->1.8억)

입주물량 폭탄/역전세를 맞아 갭투자에 실패하면 쉽게 완전자본잠식 상태가 된다.

부채는 그대로고 자산가치만 떨어졌으니 그런거다.

주식이었으면 상폐감이다.

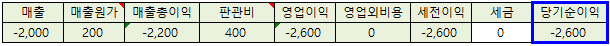

이때의 손익을 계산해 보면, 영업이익 -2,600만원 이다.

투자지표를 보면, ROE숫자는 무시무시 하지만,

ROA를 보면 알수 있다싶이 1채 가지곤 손실이 크지 않다.

다만, 갭투자자들이 1채만 하던가, 10채하면 손실이 어마어마하다.

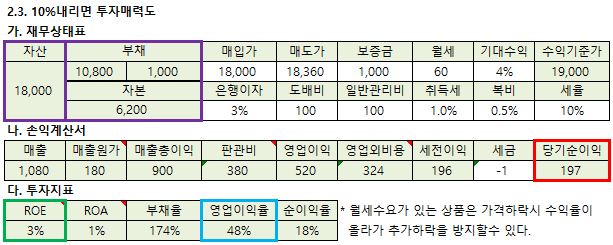

10% 내린상태에서, 더 가격이 안오르고 정체될거 같은데,

하필이면 해당지역이 월세수요가 없는 지역이라 물가상승율 2%만큼만 상승이 기대된다면,

그닥 투자매력이 보이지 않는다.

셋. 월세투자(배당투자)

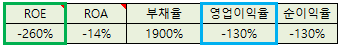

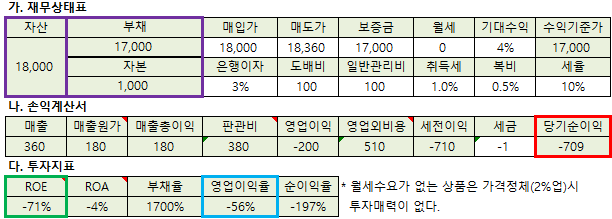

월세투자의 경우 취득시 내돈이 좀 들어가는 편이다.

은행에서 매가의 60%대출 받고, 보증금 1천 받아도 7천이나 추가로 들어간다.

물론, 무피투자(자산=부채)로 만들면 자본이 적게 들어가긴 할건데, 세입자에게 좀 미안한 마음이 든다. (세입자도 동의 한거긴 하지만..)

아래와 같은 조건으로 경영하면 어떤가 살펴보자.

수익기준가가 매가에 육박하는 것으로 보아, 미래 가격이 오를거라는 기대가 크지 않은 지역인가 보다. 월세주곤 살아도 가지고 싶지는 않은가 보다.

(= 투자는 꺼려하나, 직장 문제로 주거는 해야하는. = 갖긴 싫지만 살아야만 하는)

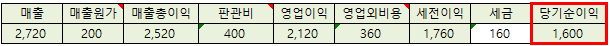

손익을 계산해보면, 당기순이익이 더 크다.

당연하다 매매차익은 같은거로 가정했는데, 월세수입이 있으니 당연하다.

헌데, 영업외 비용으로 금융비용이 든다.

그래도 아직은 월세매출에 비해 금융비용이 작아서 괜찮을거 같다.

다만, 내돈이 꽤 들어가서 투자지표는 비교적 좋지 않다.

그래도 부채율이 낮으니 마음은 편할거다.

마찬가지로 10%가격이 내리면 데미지는 받지만,

갭투자와 달리 자기자본이 버퍼가 되서 경매는 안당할수 있을거 같다.

또, 월세 수요가 있는 지역이라면,

그 다음 내 물건을 수익형으로 받아줄 사람 입장에선 수익율이 조금이나마 더 매력적으로 변한다. 가격이 떨어지면 투자의 유인이 생김.

뭐 이거도 막상 적어놓고 나니 별로 재미 없네요.

세부사항은 첨부 EXCEL파일 보세요~

제가 주식/회계를 잘 몰라서 오류가 있을겁니다 .

오류 지적해 주시길 부탁요~

EXCEL 파일위치:

https://blog.naver.com/packgh/221170594343

원래 회계는 재미없떠요 ㅎㅎㅎ

Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:

Submit

ㅋㅋ 맞졍.

그래도 열심히 한번 파보려고요~ ^^

Downvoting a post can decrease pending rewards and make it less visible. Common reasons:

Submit