辛亥革命光荣吗?人们只知道,历史上有一个光荣革命,即英国的1688年革命。要将辛亥革命比之于英国的光荣革命,似乎超出了大多数国人的想象力。但现在我要说的正是:辛亥革命恰恰就是一次光荣革命!光荣何在?就在于它的和平、务实,如同英国1688年革命一样,近乎一次和平革命。

流血太少?

革命流的血是多一些好还是少一些好?这实在是一个残酷的问题!无论流血多少,说起来都于心何忍?不过,从历史学家冷眼旁观的角度看来,分析一下流血的利弊也无妨。流血太多,且不说给当时留下许多孤儿寡母,就是后来的负面后果也是日久难消。至于流血太少呢?就不免少了一些“烈士陵园”、“烈士纪念碑”等“爱国主义教育基地”。今天,你能看到几处辛亥烈士纪念地?只是,这究竟是因为辛亥流血太少,还是由于其他原因,或许不说自明。

就历史事实而言,辛亥革命确实流血不多。主要的战事发生在武昌与南京,这两地肯定流下了许多辛亥志士的鲜血;烈士们的遗骨埋于何处、魂灵供奉于何处,有谁知道?更有谁关心烈士的多与少?

革命从来都是暴烈的行动,岂有不流血之理?历史上最著名的革命,大概是法国革命与俄国十月革命,用“血流成河”来形容都不为过,但也是就整个革命过程而言;若仅论“攻克巴士底狱”与“攻克冬宫”,也未必比辛亥“攻克武昌”流血多。尽管“攻克冬宫”的经典画面早已定格于革命崇拜者的心中,近年来俄罗斯历史学家却提供了另一种真实的历史场景:在十月革命爆发的当天,在冬宫附近几乎没有发生战事,因为信仰非暴力而又赢了选战的俄国临时政府,竟然没有武装,压根儿就没打算抵抗!

比照外国革命的这些情况,就容易理解辛亥革命的流血不多了。最主要的是,真正发生战事的时间甚短,革命中心地点武昌、南京的战事前后不超过两个月,其间也是打打停停,并非每天都在流血。与法国的1793年、俄国的1918年比起来,说1911年的中国是“和平革命”,大概也不算太离谱。为什么辛亥革命流血如此之少?这在当时与今天都是一个有趣的问题。主要的理由是:

A. 各方都没有进行大规模战事的意愿与准备。孙中山阵营的革命者几乎是仓促起事,根本没有严密的组织指挥机构,孙中山本人还远在欧美筹款未归,负责军事的黄兴还在赶往武昌的途中。清廷完全仰仗袁世凯,而老奸巨猾的袁心中在盘算着什么,明眼人无不清楚,他岂肯在武昌城头拼掉自己的老本钱?各路诸侯更知道大清气数已尽,谁愿再为它出力?谁肯组织什么“勤王之师”?就是满族亲贵,也多半各自逃命去了。革命军遇到的抵抗之少,恐怕出于所有人的意外。这样,大仗是肯定打不起来了;余下的就是一些“象征性战争”,仿佛是为了安慰满清先祖之灵而不得不打的。

B. 南北议和谈判进展快速。真正浇灭革命之火的,还是刀枪后面的和谈。与战争相反,双方和谈的意愿都很实在而且强烈。北方主导和谈的是袁世凯,他是当时最大的实力派,无论和战的主动权都操于他手。但他肯定更愿意“不战而屈人之兵”,拱手而得天下。孙中山方面既无军事实力更缺经费,哪里能支撑一场旷日持久的战争?完成和谈的唯一障碍,就余下革命果实如何分配。既然孙中山愿意礼让,就再无问题了。此时的清廷——曾经的庞然大物——根本算不上一个砝码,它只要一个能放心的安身之所罢了。

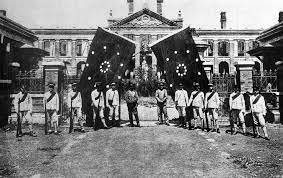

这样,革命就无疾而终。谈不上皆大欢喜,只能算各方都能接受罢了。龙旗换成了五色旗,孙中山奔走数十年的共和,总算落地,岂不普天同庆!只要“共和”后来的日子稍好一点,说辛亥是“光荣革命”就真正实至名归了!

即使辛亥真的算得上光荣革命,它的光荣袍上的污迹也不少。特别要指出,除了武昌南京这些被全世界关注的地方之外,全国各地流的血真还不少。须知,大清是一只烂透了的苹果,一旦掉下,有多少人会冲上去抢点余慧!这时,“王侯将相宁有种乎”这种智慧就派上用场了,哪个草莽英雄肯错过机会?就是乌龟王八蛋也纷纷登场:散兵游勇、草寇游侠、会党徒众,各显神通,哪能不流血?

如果所有这些乱象,最终全被强人袁世凯收拾;如果国家重归一统,社会秩序得以恢复;那么无论专制还是共和,国家民族还能重新上路。但袁世凯却不争气,局面就更惨了。

妥协太多?

“妥协”二字,能有几个国人识得?国人的血液里或许根本就没有“妥协”的基因,哪能下出“英国《大宪章》”那种蛋来?尽管如此,辛亥之年还是吉星高照,居然达成了大妥协,居然让一场争天下的大戏平安落地,实在是四亿子民洪福齐天啊。

但妥协毕竟不是我们的传统。果不其然,许多人很快就后悔“妥协太多了”,这种声音至今不断,甚至上了教科书!

究竟谁嫌妥协太多呢?

满清宗室不可能反对妥协,它已经没有本钱了。袁世凯不可能反对妥协,他几乎没付多大代价就成了最大赢家,更有何图?在各地咨议局中占了不少地盘的立宪党人,本来就只有吃妥协饭的本钱,当然不可能反对妥协。

正在争抢地盘的各路英雄未必想妥协,他们在功亏一篑之际岂肯罢兵?但他们的势力毕竟远不如袁世凯,也不敢真的不听号令。激情满怀鼓吹革命的文人肯定不喜欢妥协,但当时这种人尚少,还唱不起什么革命高调;要慷慨著文,谴责“资产阶级的软弱性断送了辛亥革命”,还要等到戚本禹、姚文元之类的文人出世。

在1912年的时候,真正不满意于妥协的,大概就只有孙中山及其最亲密的追随者了。孙中山确实不愧为近代中国最伟大的人物,“致力革命凡四十年”,呕心沥血,最终弄出辛亥年这么个不伦不类的结果,确实心有不甘,这在谁看来都是情理中的事。天时乎?人事乎?就只能见仁见智了。不管怎么说,孙中山毕竟爽快地让出了“大总统”的交椅,这在中国数千年文明史上还是头一回吧。如果袁世凯真算一个人物,能够接受共和理念,顺应时代潮流,忠心守护辛亥成果,不玩后来那套帝制把戏,岂不是华夏之大幸;孙中山的礼让岂不将成为后世传颂的千秋佳话!孙中山的高风亮节岂不会成为永恒的榜样?就是比之于华盛顿,也不逊色啊。

可惜,这一切只是“如果”而已。毁了一件大好事的当然主要是袁世凯,他的德性、见地、气度、境界,都使他演不好当时这种大角色,他就是一个地道的枭雄,不能不复归其本来面目。

中国从来都是一个以赫赫武功扫荡天下为第一伟业、以“枪杆子里出政权”为第一真理、以孙子兵法为最高智慧的民族,哪来什么妥协的理念与习惯!辛亥之年居然凭借妥协一举成就了共和这一千秋伟业,岂不是华夏的第一幸事。不能不说,妥协正是辛亥之荣的最大要素;没有了妥协,就没有辛亥的光荣!但后来的悲剧终究毁掉了辛亥之果,也就断送了辛亥之荣,岂不悲乎!那些至今还在批评辛亥之妥协的无知文人,就更不足与谈了。

共和毁了?

辛亥的光荣功亏一篑,是劫数难逃吗?是命中注定吗?我知道,有一些深奥的思想家早就为我们准备了现成的话语,用无往不胜的“必然性”理论解释辛亥以来的一切。生当伟大思想家的时代,我辈岂能不服膺于“必然性”逻辑!

然而我并不认为就该这样。我从不认为宇宙间有什么“铁定必然性”,能够接受“豆腐般的必然性”已属不错了!如果袁世凯的某一根神经阻止了他的帝制狂想;如果某个列强的影响力致使袁世凯放弃帝制计划;如果袁的一些强势部下联合制止了袁的愚行;如果袁不恰恰死在他最不该死的时候……所有这些设想都未必是小概率事件,汇总起来,袁氏保存民国就更不是小概率事件!既然如此,还能说辛亥之后共和必毁吗?

然而事实却是:共和毁了,因而妥协之功毁了,辛亥之荣更毁了!

这一毁非同小可,其后果可是整个华夏多少年的不幸啊。

就不去仔细追踪那无穷之害了,不妨就从无穷之中取出那么一点点,以观其一斑吧。

就说共和之后的人们如何理解共和。共和高大上吗?那当然,来自万里之外的舶来品还能不高大上!只是,辛亥年间的人憨厚、认死理,他们就认了国家应属国民共有,即使屁民也有言事的权利;就是衙门里的人也认了这种权利。于是,在中国这块土地上就出现了从未见过的奇迹:竟然一时间有了言论自由!就是头无一片乌纱的人,竟也敢在报纸上公然批评达官贵人!而官员们即使恨得牙痒痒也无可奈何。一句“共和啦”似乎有了神力,竟然将权力唬住了!

后来终于有人提醒:别太当真了!共和怎么啦?人家袁世凯还不照样认老规矩,就是那个《约法》,还不是说毁就毁了!就是这一声提醒,才使得大大小小的达官贵人悟过来:原来共和也不过如此!

后来的故事就大家都知道了:什么言论自由见鬼去吧!凡是对我出言不逊者,格杀勿论!辛亥之前一切都好好的,为什么一旦我上位了,就得改换规矩?去去!都给我毙了!

从那时至今,你可还看到哪个獃子叨念什么言论自由?岂止言论自由,辛亥年间一时痛快实行了的那些大大小小的革新,许多也失踪影。等到人们明白过来:总不该尽毁辛亥成果啊!为时已晚了。

毕竟有荣焉

什么辛亥、辛丑的,今天的年青人最不爱这个!怎么说已是百多年前的老古董了。其实,不是人们偏爱老古董,而是老古董要死缠着现代人,让现代人不得舒展啊。就说辛亥年间强行剪去辫子,今天还不是有不少人辫子留得好好的?当然,那只是精神上的辫子。辛亥前谁不认皇帝定于一尊!今天“以一尊为耻”了吗?

数落辛亥容易,记着辛亥就有点难。其实,人们还是从辛亥受惠至今,主要是那些最可贵的理念恰恰来自辛亥,岂不正是辛亥之荣?

社稷为重——此处用了“社稷”这个古词,不要以为它是什么封建糟粕。社稷,即国家也,但应理解为“共和”之国家,而非一家一族的国家——这是国人在辛亥年学到的最重要的东西!国人能理解及此,就不必担心国人不能理解任何新知识新思想了。辛亥之后谁将一己之利置于社稷之上?是策划内战者、鼓吹帝制者、呈威虐民者,共和国人焉能不知?倘不知,反袁护国之役,岂能一呼百应?

民贵君轻——这又是一句古语,它就是孟夫子说的“民为贵,社稷次之,君为轻”。说此话的孟夫子虽然是孔门之徒,但比孔夫子更高明。孔夫子可不会出此言,他岂肯得罪天下君王?只是孟夫子确实说早了一点,乃至其后两千余年都无人响应,而且惹得朱元璋废了他的亚圣牌位!直到共和出来,众人才知道:共和这个道理,孟子早说过了!中国老百姓谈不上世上最执着,但还是有认死理的时候。共和之后老百姓就认了“民贵君轻”这个死理,只是将“君”变通为大统领。但这样岂不没摆正“领袖与人民的关系”?还不急坏了一些新时代的理论家!好在50年之后民国已经不存,没人记得共和了。但在辛亥之际,谁若说“袁世凯在国民之上”,还是明显犯众怒的。

莫窃公权——今天遍地贪腐,贪官其实不过是小偷而已,偷的只是财物罢了。所谓“窃钩者诛,窃国者侯”,明显地荒谬之至,只是历代读书人麻木已久,竟然毫不在意!这种麻木延续至今,致使今天普天之下的读书人,明明看着有人偷了公权,却洋洋自得,依然若无其事,岂不是更大的荒谬!也不要徒发书生之叹:“今人之愚何至如斯之甚”!要知道辛亥时的国人却一点都不愚,否则,那时的人就不会直呼袁世凯为“窃国大盗”了!试想想,在辛亥之后,窃国者还少?除了袁世凯一人之外,还有谁被骂为“窃国大盗”?如果不是辛亥日久,人们忘了“城头换了大王旗”,忘了举国痛骂袁世凯,也忘了民国,忘了共和,何至于此!即使辛亥别无所成,仅仅让人知道了“公权不可私取”,岂不就是天大的成就!

和为贵——在斗争年代说什么“和为贵”,简直就是彻底的修正主义!现代的大牌理论家,当然也不便将“修正主义”的头衔加诸辛亥诸贤:孙中山、黄兴、宋教仁、梁启超、章太炎、唐绍仪……。但在烽烟四起、刀光剑影的辛亥年间,正是这样一流谦谦君子力主和衷共济、同创共和,终于浇灭了熊熊战火,迎来了华夏的第一个共和国!如果换了另一批人:张作霖、吴佩孚、孙传芳、冯玉祥、张宗昌、康生、张春桥……,还会有民国、还会有共和吗?